지난 7월 브라질월드컵에서 우승을 차지한 독일 축구대표팀은 실력도 실력이지만 선수들의 ‘피(血)’로도 화제를 모았다. 클로제, 포돌스키, 외질 등 23명 중 6명이 외국 이민자 혈통이었다. 전체의 23%, 4분의 1에 가까운 수치다. 순수혈통을 강조한다는 독일의 기존 이미지와는 딴판이었다.

독일은 1960~1970년대 경제 기적을 일구면서 국내 노동력만으로는 한계가 있자 터키계 이민을 대거 받아들였다. 그 숫자가 지금 400만명에 이른다. 하지만 독일의 보수 정치인들은 최근까지도 독일이 미국과 같은 ‘이민의 나라’로 불리는 것을 싫어했다. 혈통주의에 대한 집착과 향수 때문이었다. 하지만 이제는 보수 정치인들 사이에서도 “독일은 이민의 나라가 아니다”라는 말이 쑥 들어갔다. 최근 몇 년간 독일의 정책이 바뀌면서 명실상부한 ‘이민의 나라’가 돼버렸기 때문이다.

2005년 말 앙겔라 메르켈이 총리로 취임하면서 적극적인 이민정책을 펴기 시작했다. 메르켈 정부는 여성 1명당 출산율이 1.4명으로 유럽 최저 수준인 데다 베이비붐 세대는 은퇴하고 국내 신규 노동력 공급이 감소하면서 노년부양비율(생산가능인구 100명당 부양하는 65세 이상 노인 인구)이 급상승하는 데 대한 대책으로 외국 노동력 유입을 적극 추진했다. 이를 위해 이민·난민청을 신설했고 기술이민을 중시하는 다른 선진국들과 달리 직종에 관계없이 이민 문호를 확대했다. 2005년 이민법 개정으로 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 이민 문턱을 가장 낮춰버렸다. 메르켈 정부는 지난해 12월 3기 정부를 출범하면서 외국계 자녀에 대한 이중국적도 처음 허용했다. 요아힘 가우크 대통령은 기회가 있을 때마다 “독일이 이민사회로 나아가는 것을 받아들이고 이를 준비해야 한다”고 강조하고 있다.

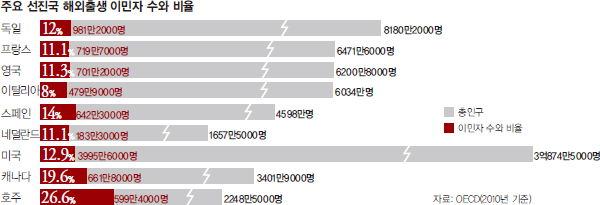

이 같은 결과 독일은 유럽연합(EU) 선진국 중에서도 이민대국이 됐다. 작년에 독일은 유럽에서 가장 많은 43만명의 이민자를 받아들였다. 2010년 기준 독일의 해외출생 이민자는 981만명으로 전체인구(8180만명)의 12.0%에 이른다. 절대 숫자에서도 프랑스(719만명·11.1%), 영국(701만명·11.3%), 이탈리아(479만명·8.0%), 스페인(642만명·14.0%)보다 많다. 전통적 이민국가인 미국(해외출생 이민자 3995만명, 전체인구의 12.9%)에 맞먹는 비율이다. 또 다른 전통적 이민국가인 캐나다와 호주의 경우 해외출생 이민자가 전체인구에서 차지하는 비율은 각각 19.6%(661만명), 26.6%(599만명)에 이른다.

독일의 경우처럼 선진국들은 고령화에 대비하고 경제의 역동성 유지를 위해 외국으로부터 이민자를 적극 받아들이는 정책을 펴왔다. 독일, 스웨덴, 네덜란드 등 2008년 금융위기 이후 상대적으로 높은 경제성장률과 경쟁력을 유지하는 나라들은 모두 적극적인 이민정책을 펴온 국가라는 공통점을 갖는다. 유럽 선진국의 경우 전체인구에서 차지하는 해외출생 이민자의 비율이 대부분 10%를 넘는다. 현재 한국은 이 비율이 3.0%(약 170만명)로 OECD 국가 중 일본, 슬로바키아, 멕시코, 폴란드 다음으로 낮다. 이민자의 비율이 1.7%에 불과한 일본의 경우 연초 아베 신조 정권이 ‘1억 인구 지키기’ 프로젝트 중 하나로 ‘2050년까지 매년 20만명 이민자 수용’ 계획을 발표했지만 일본 특유의 폐쇄성 탓에 흐지부지되는 분위기다. 일본은 이미 1995년부터 생산가능인구(15~64세)가 줄기 시작했고, 잘 알다시피 ‘잃어버린 20년’이라는 혹독한 경제적 시련기를 맞았다.

적극적인 이민정책을 펴는 선진국이 가장 신경을 쓰는 것은 사회 적재적소에 외국 인력을 배치하기 위한 효율적인 시스템, 인프라 구축이다. 대표적인 것인 인력부족 직업 리스트 작성이다. 독일의 경우 이민자를 어느 분야에 어느 정도 받아들이느냐의 기준이 되는 인력부족 직업 리스트를 6개월마다 업데이트한다. 지역에 있는 노동사무소에서 인력수급에 대한 조사를 실시하면 연방고용노동청이 이를 취합하여 부족하다고 판단되는 직업을 선별해 ‘포지티브 리스트’라고 불리는 전국적인 인력부족 직업 리스트를 작성한다. 독일의 이민정책은 한마디로 “고용주가 원하면 다 받아들인다”는 것이다.

선진국의 경우 이민 수요의 지표로 활용되는 이런 인력부족 직업 리스트를 대부분 만든다. 영국도 정부로부터 독립된 이민자문위원회(MAC)가 최소 2년에 한 번씩 신규 리스트를 발표한다. 5명의 경제학자로 구성된 이 위원회는 12개의 노동시장 지표와 사업주, 노동조합 등과의 논의를 통해서 인력부족 직업을 찾아낸다. 영국의 현 보수당 정부는 EU 출신 이외의 이민은 줄이고 있다. 1991~2003년 적극적인 이민정책을 편 결과 순이민(인구유입-인구유출)이 늘었기 때문이다. 현재 영국은 자신들이 유치하고자 하는 핵심인재를 제외하고는 취업을 희망하는 모든 비EU 회원국 국민은 고용주가 있어야 이민을 받아들이고 단순기능인력은 받아들이지 않고 있다.

전통적 이민국가인 호주도 정기적으로 인력부족 직업 리스트(MODL)를 작성한다. 구인공고를 낸 9000개 사업주를 대상으로 한 조사를 바탕으로 인력부족 직업, 인력채용에 어려움이 있는 직업, 인력이 부족하지 않은 직업으로 나눠 이민 수요에 반영한다. 호주에 일반적인 기술이민(General Skilled Migration)을 신청할 경우 이 MODL에 속한 고용주로부터 취업 요청을 받으면 가산점이 부여된다. 1990년대 중반부터 기술이민제도를 발전시켜온 호주는 구인자와 구직자의 정보 거래비용을 낮추기 위해 사업주와 일자리를 필요로 하는 외국인을 연결하는 ‘기술선발(Skillselect)’이라는 온라인 인력·일자리 매칭시스템도 도입했다. 호주로 이민을 희망하는 외국인이 관심표명서(EOI)를 이 시스템에 제출하면 사업주가 자신의 기술수요에 부합하는 인력을 여기서 찾는 방식이다.

덴마크는 2010년 기준 해외출생 이민자 비율이 7.7%에 불과하지만 국가 경쟁력 유지 차원에서 실용적인 이민정책을 펴왔다. 영주권 부여를 위해 개인별 자격 기준에 따라 점수제를 도입하고 있는 호주 등과 달리 인력이 부족하고 필요하다고 판단되는 직종에 대해서는 점수에 상관없이 과감히 이민을 허용한다. 의사, 엔지니어, 치과의사, 회계사, 변호사 등의 고급 직종도 이에 해당한다. 덴마크의 이민제도에서 눈에 띄는 것은 이민자에 대한 사회적 비용을 줄이기 위해 내국인과는 다른 차별적 복지제도를 제공한다는 점. 이민 이후 2년간은 주택보조금, 의료보험, 장학금 등 자국인에게 주는 혜택을 배제하는 등 실질적인 정책을 펴고 있다. 전문가들은 지속가능한 이민정책을 펴기 위해서는 이민자 사회에 무조건 예산을 배정하고 혜택을 베풀 게 아니라 내국인과 차등화하는 덴마크의 사례를 참고할 필요가 있다고 주장한다.

북구의 이민대국 스웨덴도 고용주의 판단을 바탕으로 노동력 부족 직종 리스트를 작성해 이민 수요를 판단한다. 전국적으로 320개의 지역사무소를 둔 공공고용서비스(PES)라는 기관이 고용주의 채용공고를 바탕으로 노동력 부족 직종을 파악하는데, 고용주들은 최소 10일간 일자리 은행(Swedish Job Bank)에 구인광고를 게재해야 한다. 스웨덴 역시 적극적인 이민정책을 펴면서도 자국의 노동시장을 보호하기 위한 조치를 두고 있다. 예컨대 스웨덴 노동조합은 노동이민 신청에 대해 실질적인 거부권을 행사할 수 있다. 고용주도 외국인 근로자를 고용하기 전에 노동조합과 임금, 계약조건에 대해 상의하도록 권고받고 있다. 다른 이민 선진국들도 자국 노동시장을 보호하기 위해 고용주들이 외국인 근로자를 채용하기 전 자국인을 상대로 특정 기간 의무적으로 채용 공고를 내도록 요구하고 있다. 영국은 이 기간이 28일, 캐나다는 4주, 아일랜드는 8주 등이다.