지난 11월 초 서울대 학생 온라인 커뮤니티 ‘스누라이프’에 추천 수가 100개에 달하는 글이 취업 준비생들의 마음을 건드렸다. ‘엄마 말 안 들어서 그래’라는 제목의 글이다.

“그래, 난 1학년 때부터 전공도 취업 안 되는 과로 멋대로 정했고, 복수전공도 멋대로 정하고, 수업 미리 듣다가 학점 컷 통과 못해서 시간만 날리고, 결국 취업에 별 도움 안 되는 과 부전공이나 했고, 쓸데없이 동아리 하느라 시간 버리고 학점만 깎였고, 전문직 시험 진작에 준비 안 해서 지금 이 모양 이 꼴이야.

다 엄마 말 안 들어서 그런 거지 뭐. 친구들은 서류 못해도 네댓 개씩은 척척 붙는데 나는 병신같이 하나밖에 못 붙고, 겨우 올라간 면접도 병신같이 말아먹고. 다 엄마 말 안 들어서 그런 거지 뭐.”

신조어 중에 ‘인구론’이라는 말이 있다. ‘인문계 졸업생 중에 90%는 논다’의 줄임말이다. 스누라이프에 올라온 글 역시 ‘취업 안 되는 과’, 아마도 경영·경제 등 상경계열이 아닌 순수 인문계열에 진학한 자신을 탓하는 것이다. 실제로 이들 학과 취업률은 낮을까.

교육부의 ‘전국 4년제 대학정원 및 취업률’ 자료에서 확실한 답을 얻을 수 있다. 이 자료에 따르면 지난해 인문계열 졸업자 취업률은 47.8%에 불과하다. 그런데 공학계열의 취업률은 67.4%다. 한국교육개발원(KEDI)이 지난 2월 졸업한 30만명의 건강보험 연계 취업률을 조사한 결과, 인문계열에서 가장 높은 취업률을 기록하는 관광학과도 59.1%의 취업률에 그쳤다. 국어국문학과는 35.7%, 법학과는 40.0%, 역사고고학과는 38.5%의 취업률을 기록했다. 반면 공학계열 학과의 취업률은 대부분 50%를 넘겼다. 특히 해양공학과는 77.4%, 기계공학과도 71.7%로 높은 취업률을 기록했다.

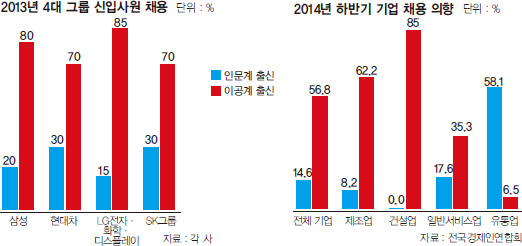

인문계열 학생들의 취업률이 크게 떨어진 이유는 대기업을 중심으로 인문계열 신입사원을 채용하는 비율이 낮아졌기 때문이다. 지난해 4대 그룹의 신입사원 채용 결과를 보면, 삼성은 이공계가 80%, 현대차는 70%, LG그룹의 주요 3사(전자·화학·디스플레이)는 85%, SK그룹은 70% 에 달한다. 올해 하반기 공채에서는 이런 경향이 더욱 강화됐다. 삼성디스플레이나 삼성테크윈 등 삼성의 몇몇 계열사나 LG화학, LG디스플레이, GS건설, 두산건설 등은 아예 인문계열 지원자를 뽑지 않는다. 현대차는 공채 대상에서 인문계열 지원자를 받지 않고 그때그때 자리가 생기면 모집하는 상시 채용에서만 뽑는다.

전국경제인연합회의 ‘기업 채용 의향 설문조사’ 결과를 보면 300대 대기업 중 올해 공채에서 ‘문과를 더 많이 뽑을 계획’이라고 말한 대기업은 14.6%에 불과하다. 주요 업종 중에서 유일하게 문과를 많이 뽑겠다고 말한 곳은 유통업 계열 회사가 유일했다.

인문계열 취업 준비생들은 지원할 곳 자체가 확 줄어들었다고 말한다. 취업 재수생인 유은지씨는 “지난해만 해도 공고가 뜨면 곧바로 지원하기 버튼을 눌렀는데, 올해부터는 지원 자격을 꼼꼼하게 읽어보게 된다”고 말했다. 유씨는 대학에서 사학을 전공했다. “인문계열 지원자를 뽑는다고 해도 ‘상경계열’로 전공을 한정하는 곳이 많다. ‘행정’이나 ‘법’도 꽤 많은데, 학교 다니며 복수전공이라도 해둘 걸 후회할 때가 많다”는 것이 유씨의 말이다.

이에 대해 변지성 잡코리아 홍보팀장은 주간조선에 “대기업의 주력 계열사들이 제조업·전자·화학 분야인 점이 많이 작용하고 있다”고 설명했다. 그마저도 그동안 인문계 출신을 많이 활용하던 마케팅이나 영업 직군에서도, 보다 전문적 지식을 가진 이공계열 출신자를 우대하면서 인문계열 취업 준비생들이 갈 곳이 줄어들었다는 것이다. 인문계열 출신자를 많이 뽑던 금융권도 마찬가지다. 상반기 신입사원 채용에서 KB국민카드는 40% 정도 신입사원을 이공계열 출신자로 채웠다. KB국민카드 관계자는 “개인정보 유출 등의 문제 때문에 IT나 정보보안 등에 전문 지식이 있는 이공계열 지원자가 유리한 것”이라고 설명했다.

심지어 전문직에서도 이공계열 출신자가 주목받는다. 지난 1월 서울의 한 사립대 로스쿨을 졸업하고 서울 서초구 서초동의 소형 로펌에 입사한 김모씨는 “로스쿨 동기 중에 전자공학과 출신이 있었는데 대형 로펌 두 곳에 붙었고, 그중 한 곳을 선택해 갔다”고 말했다. 요즘은 법률 시장에서도 전문 지식이 없으면 큰 사건을 맡아 풀어나가기 어렵다는 게 김씨의 말이다. 대학에서 법을 전공하고, 줄곧 법률 지식만 쌓아온 김씨가 요즘 “후회한다”는 말을 하는 이유다.

경기도 안양에서 노무법인을 운영하는 노무사 정모씨는 얼마 전 이공계 출신 사무보조원을 한 명 채용했다. “개업한 지 10년이 넘었는데, 그동안은 관행적으로 인문계열 졸업자를 채용했다”는 정씨는 그러나 “상담을 받으러 오는 사람 중에는 기술직이 늘고 있는데, 회사의 업무 특성이 어떤 것인지 알기 위해서는 최소한의 과학 지식이 필요하다는 생각이 들었다”고 말했다.

결국 취업 준비생들 사이에서는 “양극화가 생기고 있다”는 말까지 나온다. 대기업 서류전형에서는 거의 다 탈락하고 현재 출판사 직무를 구하고 있는 서울대 인문대학 대학원 출신의 한 취업 준비생은 “인문계열과 이공계열 출신자는 사회생활을 시작하면서부터 연봉과 사회적인 지위에서 차이가 생기는 것 같다”고 말했다. “인문계열 출신으로 갈 만한 안정적인 직장이 적으니 경쟁은 더욱 치열해지고, 탈락한 사람들은 소규모 사업장으로 몰리면서 상대적 박탈감이 일어난다”는 것이다. 최근 학원가에 인문계열 졸업생들이 대거 강사 지원자로 몰리는 이유도 그 때문이다.

서울 강남 대치동의 한 논술학원 원장은 “요즘은 서울대, 연고대 출신 지원자가 워낙 많아 채용하면서 까다로운 면접 절차도 거친다”고 말했다. 이 원장은 “고등학생들도 점차 인문계로 가려고 하지 않는다”며 “취업 준비생들의 문제만이라고 생각하지 말고, 사회 전체가 관심을 가져야 하는 문제”라고 지적했다.