초등학생 자녀를 둔 주부 이모(37·인천 서구)씨는 얼마 전 아이의 겨울방학 숙제를 도와주다 난감한 일을 겪었다. 아이의 방학 숙제를 거들어주며 특산물 지도를 그리던 중 대구의 특산물로 ‘사과’를 표시했는데 아이가 틀렸다며 지적한 것이다. 이씨는 “이번 기회에 아이에게 한반도 특산물 주산지를 제대로 알려 줘야겠다”는 생각에 인터넷으로 특산물 사진을 찾다가 오히려 자신이 틀렸단 걸 알게 됐다. ‘대구=사과’는 이제 전혀 통하지 않는 세상이 왔다는 사실을 인터넷에서 발견했기 때문이다.

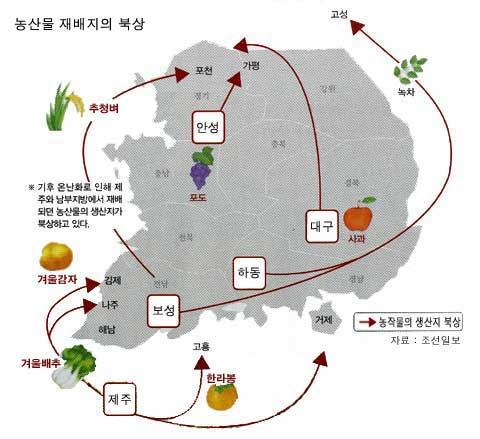

‘(강원도) 영월 사과’ ‘(전남) 나주 한라봉’. 얼핏 보기에 지명과 특산물의 짝이 틀린 것 같다. 사과 하면 대구, 한라봉 하면 제주였기 때문이다. 하지만 이제 집 근처 대형마트에서는 대구 사과, 제주 한라봉이란 상품명 대신 영월 사과, 나주 한라봉을 더 쉽게 발견할 수 있다.

한반도 100년간 1.5℃ 상승

1970, 1980년대 학창시절 지리 수업을 듣던 기억을 되살려보자. 한반도의 지역별 특산품이 그려진 지도가 기억나는가? 이 지도에는 대구의 사과, 보성의 녹차 등 지역 특산물이 표시돼 있었다. 그러나 전세계를 휩쓸고 있는 온난화의 위력은 교과서의 지도에도 변화의 물결을 예고하고 있다. 온난화로 지구가 더워지면서 농산물의 주산지가 바뀌고 있기 때문이다. 국립기상연구소의 자료에 따르면 지난 100년간 지구 평균기온은 0.74℃ 오른 것으로 나타났다. 한반도의 경우 상황이 더 심각하다. 지난 100년간 한반도 기온상승폭은 1.5℃로 지구 평균보다 2배가량 높다.

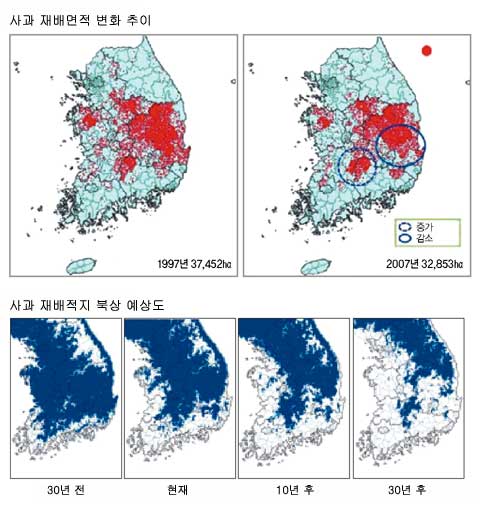

유엔 정부 간 기후변화위원회(IPCC)는 지난 2001년 3차 특별보고서에서 “평균 기온이 1℃ 상승하면 기후대는 위도상 북쪽으로 150㎞, 해수면에서는 150m 정도 위로 올라간다”고 발표했다. 기온이 높아짐에 따라 특정 지역에서 자라던 식물도 사라지고 있다. 지난 2008년 농촌진흥청이 발표한 ‘농업분야 기후변화대책 추진현황’에 따르면 한반도에서 자라는 사과의 경우 기온이 1도 상승 시 재배면적은 15%, 2도 상승 시 34%, 3도 상승 시 45% 감소하는 것으로 나타났다.

농작물의 주산지가 바뀌는 현상은 특정 지역에 그치지 않는다. 한반도 전역에 걸쳐 진행 중이다. “지구온난화 여파로 ‘장마’ 대신 ‘우기’라는 말을 써야 하고, 식목일을 앞당겨야 한다”는 일각의 주장을 우스갯소리로 흘려 넘길 수 없을 정도다. 실제 온난화에 따라 사과의 주산지도 대구를 비롯한 경북 일대에서 충북 충주 등 북쪽으로 옮겨간 것으로 나타났다. 지난 1992년 3만6355㏊였던 경북지역의 사과 재배면적은 최근 약 1만5000㏊까지 감소했다.

반면 최근에는 강원도 영월과 양구에서도 사과 재배면적이 증가하고 있다. 해발 650m의 고원지대인 태백에서도 지난 2008년 사과 재배에 성공했다. 2002년 42.4㏊였던 영월의 사과 재배 면적은 지난해 84.2㏊로 2배 가까이 늘었다. 생산량도 732t에서 963t으로 200t넘게 급증했다. 영월사과회 회장 최성규(50)씨는 “최근 온난화로 인해서 여러 작물들이 북상하면서 대구 등지에서는 사과를 찾아보기가 힘들다”며 “이제 영월뿐만 아니라 평창, 원주가 새로운 사과 주산지로 각광 받을 것”이라고 말했다.

사과뿐만 아니다. 포도 역시 재배지가 점차 북상하고 있다. 경북 영천은 포도 주산지라는 타이틀을 강원 영월과 삼척 등지에 빼앗길 처지다. 1997년 1만2086㏊였던 경북지역 포도 재배면적은 2007년 8408㏊로 약 4000㏊가 줄었다. 반면에 강원도는 계속해서 재배면적이 증가하는 추세다. 강원지역 재배면적과 생산량은 각각 1998년 140㏊, 1599t에서 2008년 371㏊, 5895t으로 크게 늘었다. 전국적으로 포도 재배면적이 감소하고 있는 상황에서 눈여겨볼 만한 수치다.

감도 재배지역이 점차 북상하는 대표적인 작물이다. 전남 장성과 경남 창원에서 주로 생산되던 감은 이제 강원 양양과 대전지역으로 그 재배지역이 옮겨가고 있다. 대전의 경우 지난 1998년 감 재배면적과 생산량이 각각 72㏊, 555t이었으나 2008년 102㏊, 985t으로 늘었다.

온난화로 인해 재배면적이 오히려 확대된 곳도 있다. 복숭아가 대표적이다. 경남과 전남지역 복숭아 재배면적은 감소하고 있지만 반대로 충북 음성과 강원 춘천은 증가세가 뚜렷하다. 충북 음성의 경우 1999년 복숭아 총 재배면적은 490㏊, 생산량 5662t이었다가 10년 만에 각각 754㏊, 9613t으로 늘었다. 국내산 밀도 재배 면적이 확대되어 지난 10년간 2배 가까이 생산량이 늘어났다.

키위·망고, 제주농가 대체작물로

제주에서만 나오던 감귤도 이제 경남과 전남 남해안 일대로 영역을 확장했다. 전남의 경우 지난 10년 사이 재배면적이 7배가량 늘었다. 최근 시장에서 각광받는 한라봉도 제주도를 탈출해 경남 거제를 거쳐 올라오더니 최근 전남 나주까지 그 영역을 확장했다. 전남 나주에서 8년째 한라봉 농사를 짓고 있는 나주 한라봉협의회 총무 김철동(53)씨는 “시에서 묘목 지원이나 농가 견학을 통한 지원을 받는다”면서 “기후 변화에 대응해 농업도 품질을 높이기 위해 농가 차원에서 노력해야 한다”고 했다.

반면 제주도 과수 농가는 감귤부터 한라봉에 이르기까지 지역 특산물이 육지로 올라가면서 소득이 상대적으로 줄어들어 새로운 대체작물을 찾느라 바쁘다. 구아바, 망고, 키위 등 예전에 우리나라에서 볼 수 없었던 열대 과일은 제주를 기점으로 한반도에 속속 상륙하고 있다. 지난 2008년 농촌진흥청도 제주에 있던 ‘난지농업연구소’를 ‘온난화 대응농업연구센터’로 이름을 변경하고 대체작물 연구에 박차를 가하고 있다.

특히 키위, 망고 등은 제주 농가의 대체작물로 자리매김했다. 현재 키위는 4050t이, 망고는 350t이 제주에서 생산되고 있다. 이들 과일은 수입산이나 육지에서 나오는 작물보다 품질이 우수하고 가격 경쟁력이 높아 농가 소득에 도움을 주고 있다. 제주농업기술원은 ‘리치’, 인도에서 자라는 대추나무과의 ‘인디안주주베’, 필리핀과 태국에서 과일의 여왕으로 불리는 ‘망고스틴’ 등 새로운 열대 작물을 도입해 시험재배 중이다.

과수뿐만 아니라 수목도 마찬가지다. 한 겨울 추위 속에서 빛을 발하던 대나무와 소나무도 온난화 앞에서 무릎을 꿇었다. 지난해 남부 지방 특히 경남에서는 상당수의 소나무류가 말라죽은 것으로 파악됐다. 파악된 숫자만 대략 100만그루에 달한다. 이는 병해충으로 인해 죽은 소나무들은 제외한 수치여서 충격적이다. 남부 해안 지역에서는 해송이 말라죽었고 전북 무주와 진안 등지에서는 잣나무까지 모조리 말라죽었다.

국립산림과학원 임종환 박사는 “서울 지역까지 대나무가 심어지는 상황이고 지난해 남부 지역에서 일어난 소나무 집단 고사(枯死)는 온난화의 대표적인 산림 피해사례”라며 “온난화가 지속되면서 한반도에만 살고 있는 희귀종의 분포면적이 계속 줄고 있어 대책마련이 시급하다”고 말했다.

개화날짜 바뀌어 지역축제도 울고웃어

인간이 직접 재배하는 농작물은 지구 온난화에 더욱 민감하게 반응하고 있다. 농민들이 기후변화로 인해 농업 소득에 타격을 받아 인위적으로 재배지역을 이동시키기 때문이다. 반면 산과 들의 나무는 상대적으로 눈에 띄지 않게 천천히 이동하는 편이다.

국립생물자원관은 지난해 12월, 60년간의 난대성 상록활엽수의 분포 변화를 조사해 발표했다. 난대성 상록활엽수 48종의 생육지를 분석한 결과 생장 가능한 북방한계선이 지난 60년간 약 14~74㎞ 북상한 것으로 나타났다. 전북 군산 앞바다의 어청도가 북방한계선이었던 보리밥나무와 후박나무는 각각 인천광역시 백령도와 덕적군도로 북상한 것으로 나타났다. 국립생물자원관 이병윤 박사는 “각 수종별로 북상 정도에는 차이가 있지만 48종이 모두 북상한 것을 볼 때 기후 변화가 주요 원인으로 보인다”고 말했다.

수목의 생태 환경 변화에 따라서 각 지역들은 골머리를 앓고 있다. 각지에서 벌어지던 꽃 축제들도 기상 이변으로 인해 개화 날짜를 맞추기가 힘들다. 일제강점기인 1923년에는 4월 13일에 피던 서울 지역의 개나리가 지난 2007년부터 3월 23일로 개화 날짜가 20일이나 앞당겨졌다. 이런 상황에서 지역을 대표하던 축제가 사라지는 곳도 생겼다. 지난 1999년부터 매년 4월에 열리던 강원 원주의 치악산 복사꽃 축제는 복숭아 나무가 줄고 개화 시기를 맞추기 힘들어 지난 2008년을 끝으로 폐지됐다.

반면 기후 온난화를 이용해 새로운 축제를 유치하는 곳도 있다. 제주를 대표했던 유채꽃 축제는 온난화로 인해 전국 각지로 확산되고 있다. 경남 양산시는 지난 2008년부터 매년 4월 ‘양산 유채꽃 축제’를 개최하고 있으며 올해로 3회째를 맞이한다. 양산천 일대에 조성된 유채꽃 군락은 수 년 전까지만 해도 갈대와 억새로 이루어져 사람들이 잘 찾지 않는 곳이었다.

지금은 축제 규모를 늘려 양산 시민뿐만 아니라 인근 부산과 울산 등 타지에서도 양산을 찾는 관광객이 점점 늘고 있다. 지난해 양산 유채꽃 축제를 찾은 관광객은 27만명으로 재작년에 비해 두 배나 늘었다. 양산시 농업기술센터 배필한(49) 계장은 “앞으로 유채꽃 군락을 확대해나갈 예정”이라며 “축제뿐 아니라 유채를 이용한 바이오 연료 개발에도 힘쓸 것”이라고 말했다.