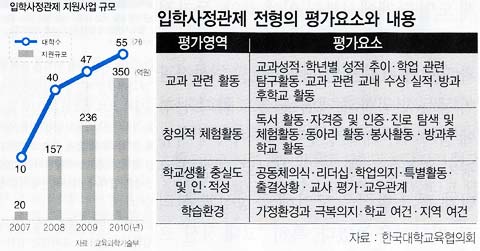

지난 4월 16일 교육과학기술부(이하 ‘교과부’)와 한국대학교육협의회(이하 ‘대교협’)는 2010년 입학사정관제 지원 사업을 공고했다. 이에 따르면 올해 입학사정관제 전형 실시 대학에 대한 정부 지원금은 350억원, 지원 대학은 55개 내외다. 지난해보다 대학 수는 8개 내외, 투입 예산은 114억원이 늘어났다. 입학사정관제 지원사업이 2007년 10개 대학에 20억원 규모로 첫삽을 뜬 점을 감안하면 시행 4년 만에 적용 대학은 5.5배, 지원 규모는 17.5배로 급증한 것이다.<그래픽 참조>

350억원의 지원금은 두 부문에 걸쳐 집행된다. 입학사정관제 운영 대학에 사정관 채용을 위한 인건비와 운영비를 지원하는 ‘입학사정관제 운영 지원사업’이 하나, 우수 입학사정관을 양성하기 위한 교육과 훈련, 연수 프로그램 운영비를 지원하는 ‘입학사정관 전문 양성·훈련 프로그램 지원사업’이 다른 하나다. 특히 올해는 학교당 최고 25억원까지 지원 받을 수 있는 일명 선도대학을 20개교 전후로 선발한다. 입학사정관제가 시범 운영 단계를 끝내고 입시 제도의 주요 축으로 급부상했음을 보여주는 사례다.

입학사정관제는 대입전형 전문가인 입학사정관이 학생의 성적·잠재력·창의성·인성 등을 종합적으로 고려해 학생을 선발하는 제도로 미국 대학의 입시 방식에서 비롯됐다. 입학사정관은 직무상 대학 내 다른 행정조직으로부터 독립된 보직으로 전형기간과 무관하게 연중 입학업무를 수행하는 전문가를 의미한다. 대학의 학생선발권을 강화하고 공교육 정상화를 도모할 수 있다는 점에서 ‘선진형 대입전형’으로 불린다.

그러나 ‘한국형 입학사정관제’가 가야 할 길은 멀고도 험하다. 가장 큰 문제는 사정관의 전문성 확보다. 입학사정관이 해당 대학이 추구하는 인재상을 정확하게 가려내려면 오랜 기간 대학과 호흡을 함께 하며 일관되고 지속적인 사정 경험을 쌓는 게 무엇보다 중요하다. 현행 입학사정관제는 100% 정부 주도로 운영되고 있다. 당장이라도 각 대학에 지급되는 예산이 깎이거나 없어지면 사정관 조직을 유지하기조차 어렵다. 대부분의 입학사정관이 비정규직이나 다름없는 계약제로 고용된다는 사실이 이를 증명한다. 불안정한 고용환경은 역으로 우수한 인재의 사정관제 진입을 막는 장벽으로 작용하기도 한다. 악순환이다.

교과부와 대교협이 정한 입학사정관제 지원 사업의 종료 시점은 오는 2012년이다. 이에 따라 현재까지 지원 대상으로 선정된 대학은 정상적 사업 추진을 전제로 기본적으론 3년, 최장 5년까지 지원금을 교부 받게 된다. 사실상 대학이 자기 학교 신입생을 선발하기 위해 적지않은 나랏돈을 수년씩 받아 쓰고 있는 구조다. 일부 대학의 방만한 사정관제 운영은 ‘기존 교직원을 사정관으로 임명하고 서류 심부름이나 시키더라’ ‘사정관의 기본 개념조차 모르는 사정관이 수두룩하다’는 소문의 진원지가 되기도 한다.

교과부나 대교협은 “(정부 지원이 종료되는) 2012년 이후에도 입학사정관제 운용을 포함한 대입전형 선진화가 대학사회에 자생적으로 정착되도록 할 것”이라고 밝히고 있다. 그러나 각 대학이 정부 도움 없이도 자체 예산을 편성해 입학사정관제를 지속적으로 운영해 나갈지는 의문이다. 자칫 잘못하다간 4년간 763억원의 예산을 쏟아부은 대형 프로젝트가 애쓴 보람도 없이 공중분해될 수도 있다. 정부와 대교협이 ‘돈 주는 일’ 못지않게 ‘준 돈 잘 쓰는지 감시하는 일’에 심혈을 기울여야 하는 건 그 때문이다.