이 글은 지난 11월 11일자 주간조선 제2582호에 실린 이영훈 교수의 ‘우산도와 석도의 실체를 다시 논한다’에 대한 반론이다. 한국이 역사적으로 독도의 존재를 인지하게 된 것은 ‘울릉도에서 독도가 보인다’는 사실에서 기인한다. 그래서 일본 측은 울릉도에서 독도를 바라볼 수 없다며 울릉도에는 나무가 빽빽이 들어차 있어서, 또는 바라보는 높이와 거리 등 수학적 계산으로도 조망이 어렵다는 이유를 댄 적이 있다. 하지만 울릉도에서 독도가 보인다는 것은 거부할 수 없는 사실이다.

장한상은 ‘원근을 헤아려’ 독도를 관측했다

이영훈 교수는 삼척영장 장한상이 본 것이 독도가 아니라 ‘해무(海霧)’라고 주장했다. 그 역시 몇 가지 이유를 댔지만 그 모든 것이 수용하기 어려운 것들이다. 그는 장한상이 해가 중천에 떴을 때 성인봉에 올랐다고 했는데 ‘울릉도 사적’ 어디에도 그런 내용은 없다. ‘울릉도 사적’에는 장한상의 수토군이 ‘비 개이고 구름 걷힌 날’ 성인봉에 올랐다고 적었는데 이런 날은 독도를 관측하기에 적합한 날씨다.

이영훈 교수는 ‘무성한 나무와 주변 봉우리에 막혀 독도를 보지 못했을 것’이라고 했다. 성인봉은 해발 986.7m의 높은 산으로 정상부에는 시야를 가릴 만큼 큰 나무들이 없다. 또 주변에는 900m 이상의 말잔등(천두산)과 미륵산이 있지만 모두 북쪽에 있는 산들로, 독도가 바라다보이는 동남쪽으로는 바다가 훤히 내려다보인다. 그리고 장한상은 독도의 크기와 위치를 측정할 때 “빙 돌아 왕래하면서 사방을 바라보며 원근을 헤아려보았다”고 기록하여 나름 정확성을 기했다는 것을 말해주고 있다.

지난해 10월 20일 필자는 울릉도를 방문한 차에 한낮에 성인봉에 올라 독도를 본 적이 있다. 그때 필자만 본 것이 아니라 경기도에서 온 여행객들도 독도를 목격했다. 경험상 독도 조망은 울릉도의 날씨보다 독도의 날씨가 관건이다.

이영훈 교수가 언급한 동북아역사재단의 ‘독도 가시일수(可視日數) 조사’는 필자가 추진했던 사업이다. 그때 독도를 관측하며 사진을 찍었던 조사자는 울릉도 주민이었고, 자신의 생활공간에서 독도를 주로 관측하였다. 그의 생활공간은 해발 220m에 있는 도동리의 깍개등 마을 입구였다. 그 결과 울릉도 주민의 삶의 공간에서도 독도가 잘 보이고 해무가 없는 가을은 물론이고 계절에 상관없이 독도가 보인다는 결론을 얻었다. 물론 독도 조망이 가능한 울릉도의 모든 곳에서 상시 관측조사를 한다면 그보다 더 많은 측정결과를 얻을 수 있을 것이다.

한국의 독도영유권을 부정하려는 사람들이 울릉도에서 독도가 보인다는 사실을 부정하려는 이유는 어디에 있을까. 울릉도에서 독도가 보인다는 사실은 두 섬이 지리적으로 가깝다는 것과 한국이 독도의 영유나 존재에 대한 인식을 갖고 있었음을 보증해주는 역할을 한다. 미국 하와이대의 국제법 교수였던 존 반다이크는 울릉도에서 독도가 보인다는 사실은 두 섬이 물리적·역사적으로 매우 긴밀한 관련성을 가진다는 것을 보여준다고 했다. 물론 일본에서는 결코 독도가 보이지 않는다.

역사적으로 구별되는 ‘우산도’와 ‘죽도’

이영훈 교수는 1711년 박석창의 ‘울릉도 도형(圖形)’에 있는 ‘소위 우산도’를 ‘죽도’라고 했다. 하지만 그 이유를 설명하지는 않았다. 지도에 쓰인 ‘해장죽전(海長竹田·해장죽이 있는 곳)’이라는 표기와 울릉도 본섬 가까이에 그려진 위치 때문이 아닌가 싶다.

그런데 박석창은 그 섬을 ‘우산도’나 ‘죽도’라고 표기하지 않고 왜 ‘소위 우산도’라고 표기했을까. 박석창은 장한상과 안용복을 통해 우산도의 존재에 대한 인식을 갖고 있었지만 울릉도 수토 과정에서 우산도로 비정할 만한 섬을 확정하지 못해 ‘소위 우산도’라고 표기한 것으로 해석된다.

‘소위 우산도’라는 지명은 18세기 ‘해동지도’나 ‘광여도(廣輿圖)’ 등에 있는 울릉도 지도에서 주로 볼 수 있다. 그 후 19세기 ‘청구도’의 울릉도 지도 등에는 ‘소위’를 빼고 그냥 ‘우산도’라고 적고 있다. 이것은 1770년 ‘동국문헌비고’와 1808년 ‘만기요람’ 등에서 “우산도는 왜인(倭人)들이 말하는 송도(松島)”라는 추가설명이 붙은 것과 무관하지 않다고 생각한다. 이것은 ‘소위 우산도’라는 불확정적 지명 등으로 우산도의 존재가 의문시되자 “우산도는 왜인들이 말하는 송도”라는 설명을 덧붙임으로써 우산도의 존재를 분명하게 확인해준 것으로 해석된다. 당시 일본인들이 독도를 ‘송도’라고 불렀다는 것은 1779년부터 1846년에 이르기까지 그려졌던 나가쿠보 세키스이의 ‘개정일본여지노정전도(改定日本輿地路程全圖)’를 통해서도 명확히 알 수 있다.

김정호가 그린 지도의 경우 ‘청구도’에는 우산도가 표기되어 있지만 ‘대동여지도’에는 우산도가 그려져 있지 않다. 그렇다고 해서 김정호가 우산도의 존재를 부정했다고 할 수는 없다. 목판본 ‘대동여지도’에는 우산도만이 아니라 그보다 큰 거문도도 빠져 있다. 하지만 필사본 ‘대동여지도’에는 우산도가 그려져 있다.

지도는 지리지나 보고서 등 문헌에 부속된 성격을 갖는 것으로 지도를 정확히 이해하기 위해서는 관련 기록을 바탕으로 보아야 한다. 조선시대의 지도나 수토관들의 보고서를 보면 ‘우산도’와 ‘죽도(대섬)’를 구별하여 표기하고 있다.

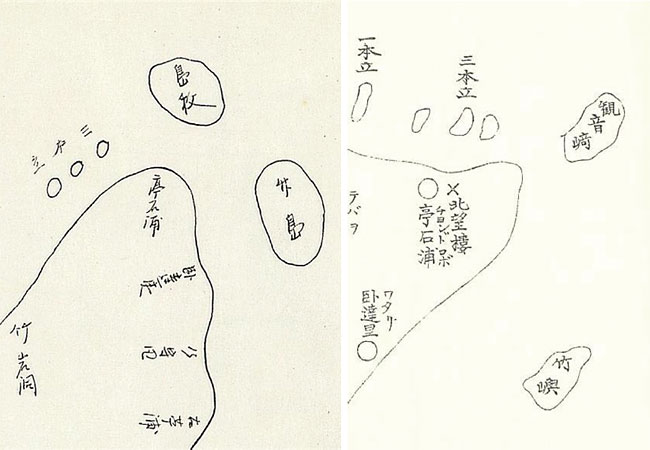

울릉도의 부속섬으로서 ‘죽도’라는 명칭이 역사상 처음 기술된 것은 1794년 울릉도 수토관으로 파견된 월송만호 한창국의 보고서로 파악된다. 한창국은 저전동(오늘날의 저동) 앞 바다에 있는 3개의 섬을 언급하며 가운데 섬을 ‘죽도’라고 표기하였다. 그후 ‘죽도’라는 지명은 1882년의 이규원 검찰사가 제출한 ‘울릉도외도(外圖)’에서도 볼 수 있다. 이처럼 ‘죽도’는 울릉도를 현지 수토한 관리들의 보고서나 울릉도 지도에 기록되어 있다.

그런데 18세기와 19세기의 조선전도(全圖)인 ‘동국대지도’와 ‘아국총도’ ‘해좌전도’ 등 전국 지도를 보면 울릉도 옆에는 ‘우산도’만 표기될 뿐 ‘죽도’라는 지명은 찾을 수가 없다. 이처럼 우산도와 죽도가 서로 구별되어 지도상에 표기되고 있음을 볼 수 있다.

일본인들이 울릉도를 ‘송도’로 부르면서 생긴 명칭 변화

우산도라는 지명은 1882년 울릉도 개척 이후 다시 혼란을 겪게 되었다. 고종은 1882년 검찰사 이규원을 울릉도로 파견하면서 울릉도 옆에 있는 우산도, 죽도, 송도에 대해 조사토록 했다. 고종이 그 지명들이 “‘동국여지승람’에 실려 있다”고 말한 것으로 보아 당시 지리서를 통해 그 지명을 알았던 것이다.

그런데 이규원이 울릉도 조사 후 고종에게 일본인들이 울릉도를 ‘송도’라고 호칭하며 그 지명이 적힌 표목까지 세웠다는 사실을 보고하였다. 이규원이 울릉도 현지에서 당시 울릉도의 일본식 명칭이 ‘송도’라는 사실을 새롭게 접하게 되었던 것이다. 일본인들의 ‘울릉도=송도’ 호칭은 ‘동국문헌비고’ ‘만기요람’ 등에 기록된 “우산도는 왜인들이 말하는 송도”라는 인식에 혼란을 가져다주었다.

그전까지 ‘송도’라고 부르던 독도를 일본인들은 이제 ‘양코도(량코도)’로 부르고 있었다. ‘양코도’ 또는 ‘리앙코루도’는 1849년 독도를 발견한 프랑스 포경선 리앙쿠르호를 딴 일본식 이름이다. 이규원의 울릉도 검찰 때 일본인들이 이전처럼 ‘울릉도=죽도’ ‘독도=송도’라고 했다면 ‘우산도=송도’가 독도를 지칭한다는 것을 조금은 쉽게 확인할 수 있었을 것이다. 그렇지만 당시 울릉도 주민들은 우산도인 독도에 대해 ‘독섬’이라는 새로운 지명을 붙여 사용하고 있었던 것이다.

일본인들의 울릉도 불법 입도(入島)와 행패가 심각한 수준에 이르자 조선 정부는 일본인들의 울릉도 불법 입도 현황을 조사하고 울릉도의 행정체제를 정비하기 위하여 내부 관원 우용정을 울릉도 시찰위원으로 임명하여 파견하였다. 1900년 6월 우용정은 부산 주재 일본영사관 부영사 아카스카 쇼스케와 프랑스인인 부산해관 세무사 E. 라포르트 등과 함께 합동조사단을 꾸려 울릉도에 갔다.

석도는 관음도가 아니다

이들의 울릉도 조사를 바탕으로 대한제국 칙령 제41호가 제정되었다. 일본인들이 울릉도를 ‘송도’라고 부르던 당시 상황에서 이전의 ‘우산도=송도’ 인식은 깨어졌고 당시 울릉도 거주민들은 독도를 ‘독섬’으로 부르고 있었던 상황이라서 독도에 새로운 행정지명이 요청되었다. 이렇게 해서 ‘석도(石島)’라는 새로운 이름이 탄생했다.

하지만 독도에 대한 지명 혼란이 있었을 뿐 독도의 존재를 몰랐다거나 잊힌 것은 아니었다. 1903년 일본 문헌인 ‘한해통어지침(韓海通漁指針)’에는 “맑은 날에는 울릉도의 높은 산봉우리에서 (독도를) 볼 수 있다”고 기록했다.

이영훈 교수는 “석도는 관음도”라고 주장한다. 그 이유로 1916년 조선총독부 육지측량부에서 제작한 지도상 ‘독도’ 또는 ‘석도’의 명칭 사용례를 들며 ‘독섬’이 ‘석도’로 표기될 리가 없다는 것이다. 그런데 이런 설명이 ‘석도=관음도’의 논거는 되지 못한다.

이영훈 교수는 언급하지 않았지만 일본 수로부의 ‘조선수로지’ 제2판(1899년)에 기록된 전라남도 소안항(현재 완도군 노화읍 충도리)의 ‘석도’는 ‘도루소무(돌섬)’가 아니라 ‘도토쿠소무(독섬)’로 발음했다.(박병섭·‘한말 울릉도·독도 어업: 독도 영유권의 관점에서’·77쪽) 지금도 전라도 지역의 몇몇 섬의 경우 ‘독섬’이라고 부르고 ‘석도’라고 표기한다.(신용하·‘독도·울릉도의 명칭변화 연구’ ‘독도연구총서’ 6권·318쪽)

그리고 관음도가 석도로 표기된 적이 없다는 사실은 당시의 울릉도 지도를 보면 확인 가능하다. 조선총독부에서 1917년에 제작한 울릉도 지도를 보면 관음도는 ‘觀音島(관음도)’로 표기되어 있다. 이를 염두에 둔 듯 이영훈 교수는 무리한 주장을 한다. 1900년까지 그 섬에는 사람이 살지 않아 이름이 없었는데 1900년 대한제국의 중앙관리가 임의로 ‘석도’라고 작명했다가 1910년대 일제가 육지측량 등을 하면서 관음도로 개칭한 것으로 짐작된다고 했다. 하지만 그런 짐작이 틀렸다는 것은 그전에도 ‘관음도’라는 지명이 사용되고 있었기 때문이다.

1906년 일본 시마네현 관리들과 함께 울릉도를 방문 조사한 오쿠하라 헤키운의 책 ‘독도와 울릉도’에 실린 울릉도 지도에는 관음도를 ‘觀音崎(관음기)’라고 표기했다. 그리고 1900년 우용정과 함께 울릉도를 조사한 부산 주재 일본영사관 부영사 아카스카 쇼스케가 쓴 보고서 ‘울릉도 조사 개황’의 부속지도에는 관음도가 ‘도목(島牧)’으로 표기되어 있다. ‘도목’은 울릉도 주민들이 부르던 ‘섬목’을 훈독(섬→島)과 음독(목→牧)으로 표기한 한자식 지명이다. 또한 1902년 울릉도 주재 일본 경찰관 니시무라 게이조의 보고도 그 섬을 ‘도목(島牧)’이라고 하고 일본인들은 ‘관음도’라고 호칭한다고 기록했다.

그러면 1900년 이전에는 ‘관음도’에 붙여진 이름이 없었을까. 아니다. 1794년 역시 한창국의 보고서에서 저전동(오늘날의 저동) 앞바다에 3개의 섬 중 북쪽에 있다고 한 방패도가 관음도로 추정된다. 1882년 이규원의 ‘울릉도 검찰 계초본’과 ‘울릉도외도’에는 관음도를 ‘도항(島項)’이라고 표기하고 있다. ‘도항’은 ‘섬목’의 뜻을 따라 표기한 한자식 표현이다.

과거 울릉도 주민들이 일상에서 부르던 독섬이 석도나 독도로 표기된 것은 울릉도의 다른 지명과 비교해보면 결코 낯설지 않다. 울릉도의 옛 지명 표기에는 일정한 규칙이 있는 것은 아니다. 우선 울릉도 주민들이 일상에서 부르던 우리말 지명을 그 뜻이나 음을 따라 제각기 표기한 사례를 볼 수 있다. 예를 들어 ‘모시개→저동(苧洞)’ ‘대바우(대바위)→죽암(竹岩)’과 같이 그 지명의 뜻을 따라 한자로 표기한 이름이 있는가 하면 ‘굴바우(굴바위)→구암(龜岩) 또는 굴암(窟岩)’, ‘갓영(갓령)→간령(間嶺)’과 같이 그 지명의 음을 따라 한자로 표기한 것도 있다. 심지어 ‘도방청(道方廳)→도동(道洞)’, ‘와록사(臥鹿沙·臥玉沙)→사동(沙洞)’과 같이 이전 지명에서 한 글자를 취하여 지명을 만든 경우도 있다.

또 울릉도 지명의 유래를 보면 조선시대 수토관들이 지은 지명에서부터 1882년 개척령 후에 한인들이 지은 이름과 일본인들이 지은 지명 등이 혼재되어 있다. 이러한 울릉도 지명의 특수성을 이해한다면 ‘독섬’이 뜻을 따라 ‘석도’로 표기되거나 음을 따라 ‘독도’로 불렸다는 사실을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

못내 마음에 거슬려서 한마디

끝으로 이번 논쟁의 주제에서는 벗어나지만 이영훈 교수의 주장 가운데 못내 마음과 눈에 거슬리는 부분이 있어서 한마디 덧붙이고자 한다. 그것은 “독도는 커다란 바윗덩어리에 불과하다”는 주장이다.(‘반일 종족주의’ 173쪽) 그러면서 이영훈 교수는 독도가 국제법상 영해도 가질 수 없는 것처럼 설명하고 있다. 하지만 UN 해양법협약 제121조 1항은 ‘섬이란 바닷물로 둘러싸여 있으며 밀물일 때에도 수면 위에 있는, 자연적으로 형성된 육지 지역’이라고 규정하고 있다. 이런 섬은 당연히 12해리까지 영해를 가질 수 있다.

더욱이 독도가 단순한 ‘바윗덩어리’가 아니라는 사실은 그 속에 녹아 있는 역사가 또렷이 말해주고 있다. 1948년 6월 8일 독도에서 일어난 폭격사건은 독도가 우리의 영토라는 것을 실증적으로 보여주었다. 그 폭격사건으로 독도에서 조업을 하던 14명의 우리 어민들이 사망하였다. 당시 행정문서인 사망자의 제적부에는 그들이 ‘경상북도 울릉도 소속 독도’에서 사망했다고 적혀 있다. 1950년 6월 8일 한국 정부는 그들을 기억하고 추모하기 위해 경상북도 지사 조재천을 파견하여 독도 현지에서 위령제를 지내고 위령비 제막식도 가졌다.

지금도 경상북도 울진군 온양리에 가면 그날의 아픔을 안고 살아가는 희생자들의 유족이 있다. 폭격으로 산산이 흩어져 아버지의 시신조차 찾지 못한 그들에게 독도는 아버지의 무덤과도 같은 곳이다. 그들에게 있어 독도는 커다란 바윗덩어리가 아니라 조상들의 삶과 애환이 녹아 있는 곳이다.