사상 첫 남북 정상회담이 열리던 2000년에 초등학교에 입학했다. 낯선 학교생활에 적응하느라 바쁜 어린 눈에도 세상이 들썩거리는 것이 보였다. 통일이 코앞에 다가온 분위기였다. ‘통일 교육’이 학교에 쏟아졌다.

‘북한 말 바로 알기’ ‘북한에 있는 친구에게 편지 써보기’ ‘통일염원 글짓기 대회’…. 선생님 말 잘 듣는 착한 학생에게는 숙제 같은 일이었다. 잊을 만하면 제출하던 ‘작품’ 속에서 북녘 땅에 있을 내 또래 친구들을 향해 뭔가를 부르짖기도 했다. 분단된 한반도를 슬퍼하며 울기도 했다. 나름 열심히 쓴 덕에 상도 몇 번 탔다. 그러나 어린 마음에도 작은 회의감이 일었다. 통일을 진정 염원해 쓴 작품이 아니었다는 사실을 스스로 잘 알고 있었다. 칭찬을 받고 상을 타는 것이 좋아서 한 일이었다. 그 회의감은 통일에 대한 ‘삐딱한 시선’으로 커졌다. 삐뚤삐뚤한 글씨로 남긴 일기장에는 어리지만 회의적인 시각이 담겼다.

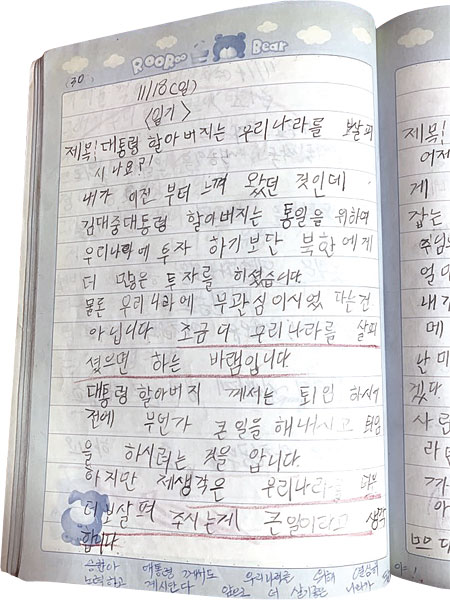

오늘의 일기, 2001년 11월 18일

제목 : 대통령 할아버지는 우리나라를 보살피시나요?

내가 예전부터 느껴왔던 것인데 김대중 대통령 할아버지는 통일을 위하여 우리나라에 투자하기보단 북한에 더 많은 투자를 하셨습니다. 물론 우리나라에 무관심이었다는 건 아닙니다.

조금 더 우리나라를 살피셨으면 하는 바람입니다. 대통령 할아버지께서는 퇴임하시기 전에 무언가 큰일을 해내시고 퇴임을 하시려는 것을 압니다. 하지만 제 생각은 우리나라를 더욱더 보살펴주시는 게 큰일이라고 생각합니다.

초등학교 6학년 때 금강산 여행을 다녀오고 나서도 마찬가지였다. ‘서울 초등학생 금강산 통일 체험 글짓기 대회’에 참가하기 위해 금강산으로 떠난 길이었다. 서울 지역 각 초등학교에서 한 명씩 선발된 학생들이 모여 금강산을 관광하고 통일을 주제로 글을 쓰는 대회였다. 생애 처음 북한 땅을 밟고서는 ‘쓰리고 쓰려라’라는 제목의 시를 썼다. 이상한 제목의 뜻은 우리 민족이 분단되어 마음이 쓰리다는 내용이었다.

쓰면서도 고개를 갸우뚱하기는 했다. 생각해보면 당시 학교를 중심으로 통일 교육의 장(場)은 촘촘하게 깔려 있었지만 막상 제대로 된 통일 교육을 받은 기억은 가물가물하다. 왜, 반드시 통일이 되어야 하는지에 대한 설득력 있는 설명을 들은 기억이 없다. ‘분단되었으니까’ ‘같은 민족이니까’…. 피상적인 문제의식 아래 초등학생 수백 명이 머리를 맞대고 통일을 염원하는 글을 써야 했다. 그리고 그때의 초등학생이 자라 지금의 20대가 됐다. 지난 2월 둘째 주 여론조사기관 한국갤럽의 발표에 따르면 20대의 73%는 김정은 국방위원장에게 “호감이 가지 않는다”고 응답했다.

왜 통일을 당연하게 생각해야 할까

최근 여당 국회의원 두 명이 내뱉은 실언이 마음을 불편하게 했다. 지난 2월 15일 홍익표 더불어민주당 의원은 급락하는 20대의 정부에 대한 지지율을 두고 “지금 20대는 보수 정권의 반공교육을 받고 자라 (북한에) 적대감을 갖는 것”이라고 말했다. 2월 22일에는 설훈 더불어민주당 의원이 “보수정권 시절 민주주의 교육을 제대로 받지 못해서”라고 말했다. 여론의 집중포화가 쏟아졌다. 결국 당 원내대표까지 나서 사과했지만 그 발언이 일으킨 비난 여론은 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

보수 정권에서 중·고교 시절을 보냈을 때 ‘반공 글짓기 대회’ 같은 것은 겪어본 일이 없었다. 북한에 대한 좋지 않은 인식이 어느새 싹트고 있었는지도 모르는 일이다. 천안함폭침, 연평도포격 도발을 TV 생중계로 지켜봤다. 어릴 적 다녀왔던 금강산에서 한국 여성이 북한군 총에 맞아 숨지는 일도 일어났다. 북한을 우호적으로 바라봐야 할 이유를 찾기 더 힘들었다.

두 의원의 발언이 더욱 실망스러운 건 청년들이 가진 북한에 대한 반감을 ‘세뇌’ 때문이라고 보는 시각이다. 그 논리대로라면 두 의원은 군사정권 시절 엄격한 반공교육 속에서 ‘똘이장군’을 보며 자란 세대다. 그럼에도 두 의원은 반공교육에 ‘세뇌’되지 않았다. 오늘날의 20대는 자신들과 같은 깜냥을 가지지 못했을 것이라고 봤을까. 지금 20대가 국가의 시각을 비판적 사고 없이 그대로 수용했을 것이라는 논리에 청년들이 분노하지 않을 리 없다.

또 ‘제대로’ 배웠다면 여당 의원들과 같은 생각을 가진 청년들로 자라났을 것이라는 위험한 속내도 엿보인다. 국가 주도의 교육에 반대해온 의원들이 오히려 하나의 정해진 정답만을 유도하는 모습이다. 만약 다른 의원들 역시 이런 의견에 찬성하고 있다면, 20대의 지지율이 떨어지고 북한에 대한 호감도가 낮은 이유에 대해 결국 답을 구하지 못할 것이다.

지금 20대의 할아버지들에게 북한과 이산가족, 통일 문제는 눈물짓게 하는 일이었다. 황해도 출신이었던 외할아버지는 6·25 참전용사로서 언제나 고향을 그리워했다. 뉴스에 등장하는 김정일 국방위원장을 향해 욕했고, 이산가족 상봉 생중계 방송을 보면서 뜨거운 눈물을 흘렸다.

그러나 지금 20대 청년의 어린 시절 기억에 전쟁의 참상이나 고향 땅에 두고 온 누이는 없다. 하루에 100개씩 영어 단어를 외우고 학원을 전전하면서 피곤한 입시경쟁을 치렀다. 하루도 쉴 수 없는 치열한 교육현장에서 살아남아 대학에 입학해서도 삶은 그다지 나아지지 않았다. 함께 영어학원을 다니던 친구들은 또다시 토익학원 문을 두드리고 있다. 어두컴컴한 독서실 책상에 앉아 있던 친구들은 불이 꺼지지 않는 도서관으로 향한다. 그저 ‘평범한 직장인’이 되기 위해 수없이 노력하는 20대 청년들의 모습이다.

지금 20대는 잘 알고 있다. ‘평범한’ 삶을 누리기 위해서는 ‘특별한’ 노력을 해야 한다는 것을. 지금껏 그렇게 살아왔다. 누가 가르쳐주지 않아도 경쟁하지 않으면 살아남을 수 없다는 것을 체험하며 살았다. 할아버지들은 문자 그대로 ‘생존’을 위해 나라를 일궈왔지만 지금 20대는 또 다른 의미에서 ‘살아남기 위해’ 노력하고 있다.

지난해 4월부터 세 번에 걸쳐 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만났을 때 많은 이들이 감동받았다. ‘으니’라는 김정은 위원장의 별명을 만든 것도 20대 네티즌들이다. 평화를 향한 노력, 더 이상 전쟁 위험이 없는 나라를 꿈꾸며 20대 역시 전폭적인 지지를 보냈다. 그 당시 한국갤럽 여론조사에 따르면 20대의 84%가 정상회담에 긍정적인 반응을 보였다.

그러나 화려한 정상회담이 끝나자 당장 눈앞에 보이는 것은 변하지 않은 삶의 빈궁함이었다. 사상 최고로 치솟은 청년 실업률 속에서 각자도생해야 하는 현실 탓이다. 온 매체가 남북 지도자의 사진으로 도배됐지만 20대가 있어야 할 곳이 도서관과 강의실과 아르바이트 현장인 현실은 변하지 않았다.

1년 만에 여론조사 결과가 뒤집힌 이유는 이 때문일 것이다. 한반도 평화는 어느 먼 곳의 이야기 같아 보였지만 내 삶의 평화는 여전히 나의 몫이기 때문이다. 그리고 그 몫을 책임져줄 수 없는 이들이 ‘요즘 애들’ 운운하고 있다.