문어의 생태계가 논쟁의 대상으로 떠올랐다. 지금까지 알려진 문어는 은둔적 생활 스타일의 소유자. 그로 인해 사회성이 떨어진다는 게 정설처럼 알려져왔다. 그런데 지난 9월 14일 미국 일리노이대학의 생물학자 스테파니 챈슬러(Stephanie Chancellor) 박사가 ‘문어는 사회성을 갖고 집단생활을 한다’는 연구 결과를 발표해 과학자들의 이목을 끌고 있다.

문어는 고도의 지능을 가진 영리한 생물이다. 뇌의 크기는 인간의 600분의 1에 불과하지만 인간보다 유전자가 1만개나 더 많은 복잡한 뇌를 가졌다. 동물학자들에 따르면 문어의 지능은 강아지와 같은 수준이다. 척추동물의 지휘자가 인간이라면, 온몸이 흐물흐물한 무척추동물의 지휘자는 문어라는 게 과학자들의 설명이다. 얼마나 지능이 뛰어났으면 ‘글월 문(文)’ 자의 문어(文漁)라는 제법 격조 높은 이름을 얻었을까.

이 녀석들은 모성애도 지극하다. 새끼문어를 위해 목숨까지 바칠 정도. 알들이 깨어날 때까지 한 달 동안 꼼짝 않고 알을 지키다 새끼들이 태어나는 것을 보고 죽는다. 더욱 놀라운 사실은 도구를 사용할 줄 안다는 것. 무척추동물 중 도구를 사용하는 동물은 오직 문어뿐이다. 호주의 줄리안 핀 박사의 연구에 따르면, 핏줄문어는 적에게 잡히지 않기 위해 코코넛 껍데기를 다리 안쪽에 끼우고 한 번에 20m 이상 헤엄치며, 이 껍데기를 잠자리로 사용하기도 한다. 껍데기가 하나일 때는 뒤집어쓰고 두 개일 때는 다른 하나를 대문(大門)처럼 사용한다. 문어를 잡기 힘든 이유가 여기에 있다.

문어는 또 감금 상태에서 빠져나오는 길을 찾는 데도 천재적이다. 교묘하게 어항의 작은 틈새를 빠져나와 탱크 위로 올라가고 잠시 공중을 날다시피 다이빙까지 한다. 또한 학습능력도 뛰어나다. 나폴리동물연구원의 연구원들은 문어가 보다 큰 뇌를 가진 생물들만 갖고 있는 보고 배우는 능력이 있는지 실험해 보았다. 그 결과 훈련받은 녀석은 잼이 든 유리병을 주면 발로 병뚜껑을 돌려 딸 줄 알았다. 또 시행착오를 통해 문제 해결 방법을 익히기도 했다. 예를 들어 미로 속에 가둬두면 몇 번의 시행착오 끝에 문제 해결법을 익혀 미로를 빠져나갔다. 한번 어떤 문제를 해결하면 기억해 뒀다가 비슷한 문제가 생겼을 경우 쉽게 해결한다는 것이다.

어디 그뿐인가. 적에겐 강하게 먹물을 뿜지만 장난칠 때는 약하게 내뿜을 정도의 판단력도 있다. 개와 같은 반려동물처럼 자신에게 따뜻하게 대해준 사람은 머릿속에 기억하여 살갑게 굴고, 낯선 사람이 접근하면 경계한다. 먹이를 주지 않을 때는 배고픔을 참지 못해 고약하게 심통을 부리고 종종 장난치듯 물벼락을 쏟아내기도 한다.

이렇듯 지능 생물의 특성인 ‘유희’를 즐길 줄 아는 문어는 그동안 은둔형 외톨이로 알려져왔다. 문어의 서식지는 해조류가 자라고 있는 암초지대. 주로 작은 바위틈의 돌밭이나 동굴에서 혼자 숨어 사는 줄 알았다. 짝짓기하거나 사냥할 때를 제외하곤 집 밖으로도 잘 나오지 않는다고 알려져 있었다. 문어(Octopus)의 학명 ‘옥토푸스 테트리쿠스(Octopus tetricus)’에서도 그들의 생활에 대한 인식을 짐작할 수 있다. 테트리쿠스(tetricus)는 우울하고 외롭다는 의미이다.

하지만 ‘비사교적 생물’이 문어의 생태계라고 굳어져온 정설이 이번 챈슬러 교수팀의 연구 결과로 뒤집어졌다. 챈슬러 교수팀은 놀랍게도 조개껍데기로 둘러싸인 동굴 속에서 무리 지어 생활하는 15마리의 문어를 발견했다.

천적 방어 위해 집단생활

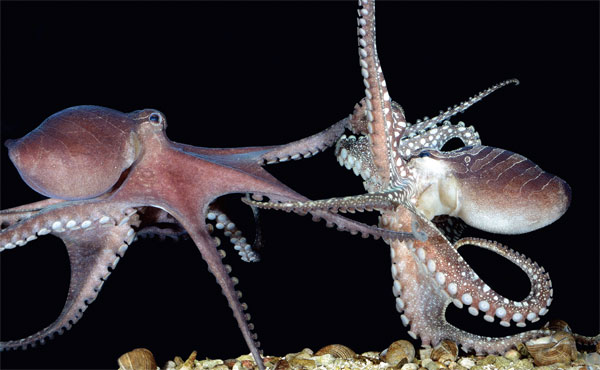

사실 챈슬러 교수팀이 문어 집단을 발견한 것은 이번이 처음이 아니다. 2009년에도 호주 남동쪽 저비스만의 바닷속에서 16마리의 문어가 큰 조개껍데기 안에 옹기종기 모여 지내는 모습을 발견했었다. 낮에 일하고 밤에 귀가하여 가족들과 어울리는 인간사회와 반대로, 밤에 사냥을 나가고 사냥 후 집으로 돌아와 낮에 무리들과 어울려 지내는 모습이 포착된 것. 함께 있을 땐 엉겨 붙어 장난도 치고, 도울 일이 있을 땐 협업하면서 사교 생활을 이어가는 모습이 발견됐다. 문어가 집단생활하는 이곳을 교수팀은 ‘옥토폴리스(Octopolis)’라고 이름 붙이고, 2012년 문어의 사회성에 대해 논문을 발표했다.

이번에 교수팀이 또다시 발견한 문어의 은둔처 동굴은 이 ‘옥토폴리스’에서 수백m 떨어진 곳이다. 조개껍데기·가리비·맥주병 뚜껑 등으로 동굴 입구를 세 겹으로 촘촘하게 쌓은 튼튼한 방어 시설이 있었다. 문어는 조개류를 사냥해 먹는 습성이 있어서 서식지 주변에 조개껍데기가 널려 있다. 작은 문어는 모래나 자갈에 적당한 구멍을 파서 은둔처로 사용하기도 한다.

이 동굴에서 발견된 15마리의 문어는 힘을 모아 자신들의 영역을 지켜 나갔다. 천적 수염상어의 위협에도 만반의 대비를 했다. 놀라운 사실은 문어들이 이렇게 무리 지어 생활할 때는 수염상어 때문에 떨거나 무서워하지 않는다는 것이다. 오히려 누구 하나라도 다칠까 봐 서로가 서로를 방어해주며 친밀감을 보였다.

수염상어의 공격을 막고 난 후에는 침대처럼 보이는 자리로 돌아가 휴식을 취하기도 했다. 문어들은 종종 다툴 때도 있었는데 그럴 때마다 화를 식히기 위해 이용되는 장소가 바로 이 ‘침대’였다. 문어는 기분에 따라 몸의 색깔이 변한다. 흰색은 공포, 붉은색은 화가 났을 때의 색깔이다. 문어에는 피부 조직 단백질인 ‘리플렉틴(reflectin)’을 만드는 유전자가 풍부해 쉽게 위장할 수 있다. 단순한 신경조직의 자극만으로 붉은색, 검은색, 노란색 등의 색소를 적절히 배합해 배경과 같은 색깔로 변한다. 천적에 노출될 경우 순식간에 주변과 비슷한 색으로 몸의 색깔을 바꿔 위기를 모면한다.

챈슬러 교수는 여러 마리의 문어가 싸우고 화합해 나가는 이런 생활 속에서 자기들만의 사회성을 쑥쑥 키워 나가고 있다고 설명한다. 결국 문어들이 집단생활을 하는 이유도 수염상어의 공격으로부터 서로를 보호하면서 살아남기 위함이라고 분석했다.

이제 문어는 더 이상 ‘외로운 동물’이 아니다. 사회성을 가진 문어의 집단생활 모습은 이번에 교수팀이 사투 끝에 비디오로 촬영해 공개됐다. 교수팀은 이 신비의 문어 공동체 장소를 ‘달콤한 옥타틀란티스(mellifluous Octatlantis)’라고 이름 붙이고, 국제 학술지 ‘Marine and Freshwater Behaviour and Physiology’ 9월호에 관련 논문을 게재했다. 앞으로 더 많은 동물학자의 연구를 통해 구체적인 문어의 집단생활이 밝혀지면 정설처럼 굳어진 문어의 외톨이 생태계가 바뀌지 않을까. 동물학자들의 선전을 기대한다.