인간이 인공적으로 생명체를 만들었다. 박테리아처럼 세포가 스스로 성장하고 분열하여 자손 번식까지 할 수 있는 진정한 의미의 세계 첫 인공생명체다. 이 인공생명체는 미국 크레이그벤터연구소(JCVI)가 국립표준기술연구소(NIST), 매사추세츠공대(MIT) 비트·아톰센터와 손잡고 탄생시켰다. 공동연구팀의 연구 결과는 국제학술지 ‘셀’ 3월 29일 자에 발표되었다.

세포 분열하면서 자손인 딸세포 만들어

인공생명체는 유전체(게놈)를 인공적으로 합성한 생명체를 의미한다. 사실 최초의 인공생명체는 이미 2010년에 개발되었다. 이 또한 크레이그벤터연구팀의 성과였다. 인공생명체를 만들기 위해 연구팀은 일단 ‘마이코플라스마 카프리콜럼(Mycoplasma capricolum)’이라는 박테리아가 원래 갖고 있던 유전자를 모두 제거했다. 그리고 컴퓨터로 설계하고 실험실에서 인공적으로 합성한 ‘마이코플라스마 마이코이데스(Mycoplasma mycoides)’라는 박테리아의 전체 유전자를 대신 집어넣어 단세포 생물 JCVI-syn1.0을 만들어냈다.

카프리콜럼의 세포에 약 100만개의 염기쌍으로 이뤄진 마이코이데스의 합성 유전자가 통째로 이식된 인공생명체는 놀랍게도 카프리콜럼이 지니고 있던 세포의 특성이 완전히 사라지고, 마이코이데스의 특성만 나타났다. 연구팀은 자연계에 이미 존재하는 마이코이데스와 구별하기 위해 인공 유전체의 몇 가지 정보를 인위적으로 추가했다. 그렇게 탄생한 ‘JCVI-syn1.0’은 세포핵이 없는 원핵생물로, 염색체도 1개만 갖춘 아주 간단한 구조였다.

2016년에는 추가 연구를 통해 생명체가 살아가는 데 필요한 최소한의 유전자로 구성된 단세포 인공생명체 ‘JCVI-syn3.0’을 합성하는 데 성공했다. JCVI-syn1.0의 유전자 901개 중 사는 데 꼭 필요하지 않은 유전자는 제거하고 473개의 필수 유전자만 추린 다음 아데닌(A), 구아닌(G), 티민(T), 시토신(C) 등 4종류의 염기를 합성해 만든 DNA들을 이어 붙여 여러 개의 큰 조각을 만든 뒤 이 인공 DNA 분자를 JCVI-syn1.0에 넣어 인공생명체를 만들었다.

생물의 유전정보를 담고 있는 유전자는 마치 블록처럼 생겼다. A, G, T, C 4종류의 염기가 마치 블록처럼 끼워져 유전자를 구성한다. 그중 A과 T, G과 C이 짝을 이룬다. 마치 블록처럼 짝이 맞는 것들끼리만 결합을 이룰 수 있는 셈이다. 이 짝들이 어떤 순서로 놓여 있느냐에 따라 다른 정보를 갖게 된다.

현재 화학적 합성 기술로는 염기 100개마다 1개꼴로 오류가 발생한다. 따라서 수백 개 이상의 염기로 원하는 유전자를 한 번에 합성하는 건 불가능하다. 이런 이유로 수십 개의 염기쌍을 화학적으로 합성한 뒤 이 조각들을 연결해 큰 조각을 만든다. A, T, G, C은 모두 화학물질이기 때문에 화학적 합성이 가능하다. 효소를 이용하면 다양한 유전자 조각을 서로 이어 붙일 수 있다. 마치 서로 다른 레고 블록을 끼우는 것과 비슷한 셈이다.

실험실에서 합성한 박테리아 JCVI-syn3.0은 473개의 유전자, 53만1000개의 염기쌍으로 구성되었다. 자연 상태의 것과 비교하면 유전자 수가 절반에 불과하지만 정상적으로 생명 활동을 유지했다. 결국 전체 유전자의 절반 정도인 428개가 생명 활동에 관계가 없는 유전자로 확인된 셈이다. JCVI-syn3.0은 기존 세포를 이용했기 때문에 무생물 또는 화합물에서 새로운 생물체를 만들었다고 말하기는 어렵다. 하지만 인공 유전체를 세포 내에 주입해 활성화했다는 점에서 생명체의 기본 조건을 갖춘 연구로 평가받았고, 합성생물학의 이정표가 되었다.

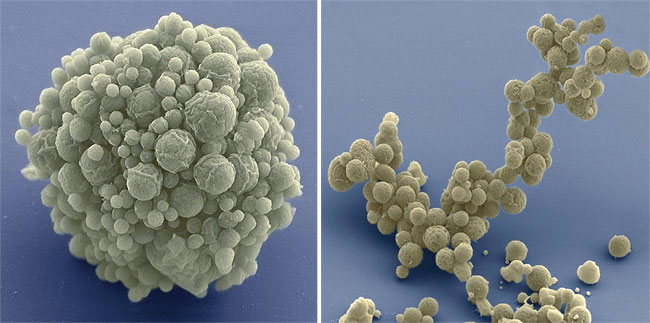

문제는 JCVI-syn3.0 세포가 균일하게 성장·분열하지 않아 자손인 딸세포의 모양과 크기가 동일하지 않다는 점이었다. 일부는 완전히 분리되지 않고 구슬처럼 연결됐다. 즉 JCVI-syn3.0에 사용한 필수 유전자는 세포가 자손을 만드는 데 필요한 것이 아니었다는 이야기다.

그렇다면 이번 연구에서는 어땠을까. 연구팀은 2016년 이후 5년간 정상적인 세포분열에 필요한 유전자 7개를 포함해 모두 19개의 유전자를 찾아내 JCVI-syn3.0에 추가했다. 그 결과 균일한 세포분열과 성장이 이뤄지면서 딸세포로의 증식이 가능한 인공생명체 JCVI-syn3A가 만들어졌다. 연구팀은 국립표준기술연구소의 특수 전자현미경을 이용해 JCVI-syn3A의 모세포에서 증식한 딸세포의 모양과 크기, 유전자 구성 등이 똑같은 것을 확인했다.

합성생물 연구, 필요하지만 우려도 커

연구팀이 정상적인 세포분열을 위해 추가한 7개의 유전자는 딸세포를 만드는 데 필수 유전자였다. 7개 중 2개는 세포분열에 관여한다는 사실을 익히 알고 있었지만 5개는 그 기능이 전혀 밝혀지지 않은 상태였다. 이번에 5개 유전자의 기능을 알아낸 것은 유용한 인공세포를 만들어내는 데 중요한 과정이었다고 연구팀은 말한다. 한편 매사추세츠공대 비트·아톰센터는 전자현미경으로 딸세포의 증식을 관찰하는 중에도 세포분열이 계속 일어나도록 JCVI-syn3A에 영양분을 공급하는 미니 수족관을 설계했다.

JCVI-syn3.0에 유전자 19개가 추가된 JCVI-syn3A는 492개의 유전자를 갖고 있다. 이는 약 4000개를 보유한 대장균이나 3만개 수준인 인간 세포와 비교할 때 극도로 단순화한 최소의 유전자를 보유한 세포다. 그럼에도 생명 유지뿐 아니라 세포분열을 통해 모세포와 동일한 딸세포로 증식할 수 있다는 것은 진정한 의미의 인공생명체에 더 가까워졌음을 뜻한다는 게 연구팀의 설명이다.

JCVI-syn3A처럼 유전자를 인위적으로 설계해 인공생명체를 만드는 합성생물학이 발전하면 그 응용 가능성이 무궁무진하다. 생명의 신비를 풀 수 있는 길이 열림과 동시에 바이오에너지, 의학, 화학물질 등 다양한 분야에 적용돼 유용한 물질을 경제적으로 생산할 수 있다. 예를 들어 실험실에서 합성하기 어려운 화학물질을 생산하는 박테리아를 DNA 합성을 통해 제작할 수 있다. 2006년 미국 버클리 캘리포니아대 화학공학과 제이 키슬릴 교수팀은 실제로 합성생물학 기법을 써서 효모에 식물 유전자 3개를 넣어 말라리아 치료제인 아르테미시닌의 전구체(아르테미신산)를 생산하게 만들었다.

하지만 합성생물에 대한 연구가 활발해지는 만큼 합성생물에 대한 우려도 커지고 있다. 누군가 합성생물을 만들었을 때 생물이 안전한지, 인공으로 생물을 만들어내는 일이 옳은지에 대한 문제가 대표적이다. 지금은 박테리아 단계에서 연구되고 있지만 더 많은 동물에게 적용했을 때 문제가 생기지 않을까. 과학자들은 합성생물을 유용하게 활용할 방법을 찾는 것과 동시에 합성생물이 가져올 위험에 대해서도 고민하고 있다.