사전을 펼쳐보면 이기심은 ‘자기 자신만의 이익을 꾀하는 마음’이다. 문명이나 종교는 한결같이 그것을 부도덕한 것이라고 가르친다. 그래서 사전도 아마 그것이 자신‘만’을 위한다고 꼬집은 모양이다. 과연 이기심은 아무 쓸모가 없는 것일까.

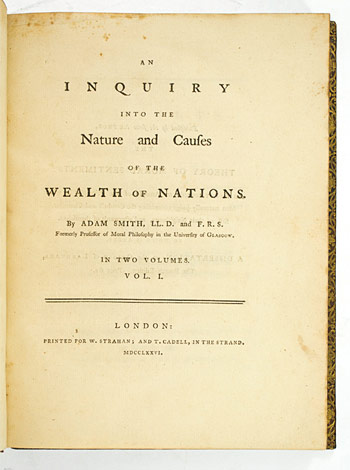

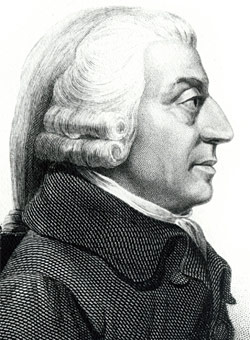

그런데 놀랍게도 이기심이 사회적 선(善)에 기여한다고 주장한 고전이 있다. 바로 아담 스미스(1723~1790)의 ‘국부론’(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations·1776)이다. 스미스는 당시 급격히 해체되던 중세적 질서를 대체할 새로운 시민적 질서를 모색하는 일에 천착했다. 그의 지적 지평은 광대했다. 그것은 신학, 윤리학, 법학을 거쳐 경제학으로 이어졌다. 그 종착점이 ‘국부론’이었다.

18세기는 이신론(理神論)이 풍미하던 시대였다. 그것은 자연계가 신에 의해 창조되었으나, 일단 만들어진 다음에는 독자적인 법칙에 따라 움직인다는 생각이다. 뉴턴의 만유인력(萬有引力)이 대표적이다. 스미스는 자연계와 마찬가지로 인간사회에도 법칙이 있을 것이라고 믿었다. 그것이 곧 그가 찾으려는 시민적 질서이다. 그는 먼저 사회를 움직이는 인간 본성의 원리를 규명하고자 했다.

그는 ‘도덕감정론’(The Theory of Moral Sentiment·1759)을 저술하여 그 원리가 이성이 아니라, 도덕 감각이라고 주장했다. 그가 주목한 도덕 감각은 바로 동감(sympathy)이다. 인간은 상대의 입장을 이해하며 서로 감정의 일치를 느끼고, 이를 통해 즐거움과 행복을 추구한다. 따라서 인간은 동감을 얻기 위해 상대의 눈높이에 맞춰 자신의 감정을 조절하거나 자제한다.

이러한 상호 노력이 축적되면 인간행위의 적정성을 판단하기 위한 사회적 가치, 곧 도덕의 기준이 만들어진다. 이렇듯 도덕은 절대적이지 않다. 당연히, 선험적 동기는 문제되지 않는다. 동감이라는 결과가 바로 도덕의 기준이다. 따라서 이타적 행위일지라도 동감을 받지 못하면 도덕적이지 못하다. 반대로 이기적 행위일지라도 동감을 받는다면 도덕적인 것이 된다.

상공업의 발전이 ‘최선의 경찰’이다!

그러면 정의란 무엇일까? 그에 따르면, 동감을 얻을 수 있는 범위까지 이기적 행위를 억제 또는 제한하는 것이 정의이다. 이것이 무너지면 피해가 발생하고 보복이 따른다. 사회질서는 엉망이 되고 만다. 한편 동감의 범위까지 이타적 행위를 확대하는 것이 자비이다. 이것은 바람직하지만 행하지 않아도 무방하다. 수익자만 있고 피해자는 없다. 보복도 불필요하다. 따라서 질서유지에 필수적인 것은 자비가 아니라 정의인 것이다.

그의 관심은 자연스럽게 질서유지, 곧 법으로 향한다. 그는 법학에 관한 책을 남기지 않았다. 그 대신 사후(死後)에 수강생(受講生)의 충실한 노트가 발견되어 그의 법학의 윤곽을 대강 파악할 수 있게 되었다. 그에 따르면, 정의는 사람들의 동감 능력으로 상당 부분 자발적으로 준수된다. 그러나 완전한 준수가 어려운 탓에 법의 강제는 불가피하다.

그렇다고 법을 엄격하게 시행하면 범죄가 근절되고 사회질서가 확보될까. 그는 사람들에게 독립적인 생활의 영위를 보장해 주는 상공업의 발전이야말로 ‘최선의 경찰’이라고 설파했다. 마치 맹자의 항산항심(恒産恒心)을 연상시킨다. 그의 관심이 신학, 윤리학, 법학을 거쳐 드디어 백성을 먹여살리는 문제에 이르게 된 것이다. 이것이 ‘국부론’의 탄생 배경이다.

‘국부론’의 정식 명칭은 ‘국부의 본질과 근원에 관한 연구’이다. 그 당시 중상주의 관점에서 국부는 한 나라가 소유한 금은(金銀), 즉 화폐의 양이었다. 그러나 그는 국부의 ‘본질’을 한 나라가 창출하는 재화나 서비스의 양으로 새롭게 정의했다. 이것이 바로 오늘날 국민총생산(GNP) 개념이다. 이때 국부의 ‘근원’은 당연히 그 나라의 생산력이다. 당시에 생산력은 노동의 생산성에 의해 좌우되었다. 또한 노동의 생산성이 분업에 의해 촉진된 것은 잘 알려진 바이다.

이런 과정을 통해 좋은 상품이 싼 값에 공급된다면, 결과적으로 대중의 후생이 증대된다. 교환질서가 공정하고 경쟁적이라면 품질 제고와 가격 하락이 가속화되어 후생은 더욱 확대된다. 설사 이기적 동기로 생산과 교환이 이뤄지더라도 그것을 통해 모두에게 이익이 된다면, 그것은 사회적 선이다. 이기심이 시장을 거쳐 도덕적 결과로 이어진다는 것이다. 이런 스토리야말로 인간들에게 세속적 복음이 아닐 수 없다.

‘국부론’은 10여년간의 준비 끝에 1776년에 출간되었다. 그 시기가 바로 산업혁명의 태동기였다. 그는 혁명의 태동을 관찰하며, 다가올 시대를 위한 지침서를 만든 것이다. 당시 사람들은 이 책을 통해 새로운 현실을 명료하게 이해하며 자신있게 대처했다. 실제로 그의 분석과 처방에 따라 풍요는 눈부시게 증대되었다. 그러나 욕망의 폭주로 풍요가 늘어나도 빈부 차가 격화되는 경우가 종종 발생했다.

이로 인해 그는 무책임한 자유방임주의자라는 비판을 받기도 했다. 그러나 이런 비난은 부당하다. 그는 독과점이 공공의 풍요를 해친다고 지적하면서 곳곳에서 공정한 경쟁이 위협받을 수 있음을 경고했다. “동업자들은 오락이나 기분전환을 위해 만나는 경우에도 그들의 대화는 공중에 반하는 음모나 가격인상을 위한 모종의 책략으로 끝나지 않을 때가 없다.” 그가 거부한 것은 ‘쓸데없는’ 개입이지, 긴요한 개입까지 부정한 것은 결코 아니다.

‘국부론’에는 이기심(selfishness)이라는 말이 단 한 번도 나오지 않는다. 그 대신 그는 자애심(self love) 또는 자기이익(self interest)이라는 말을 썼다. 표현을 바꾼다고 해서 인간의 이기적 본능 자체가 변하는 것은 아니다. 그러나 그는 역사적으로 억압만 받았던 이런 본능의 유용성을 포착한 최초의 선각자였다. 마침내 그는 그것이 ‘완전한’ 시장 메커니즘을 통해 사회적 선에 기여하는 과정을 밝혀냈다.

그러나 유감스럽게도 시장은 불완전하다. 늘 탐욕의 유혹에 시달리고, 실제로 탐욕의 나락에 떨어지기도 한다. 관건은 자정(自淨) 기능이다. 그런 기능만 살아있다면 시장은 단점보다는 장점이 훨씬 많다는 것이 지난 200~300년간의 역사적 사실이다. 물론 그중에는 질서를 아예 망가뜨려 실패한 경우도 적지 않았다. ‘국부론’은 이기심을 사회적 선으로 만드는 마술(?)이 그리 만만한 일이 아님을 경고한다.