세계문학전집을 꾸준히 내온 민음사는 전집 출간 20년을 계기로 한국 독자들의 사랑을 많이 받은 고전들의 순위를 매겼다. 총 278종 중 1위는 J.D. 샐린저의 ‘호밀밭의 파수꾼’이었다. 2001년 출간 이래 92쇄를 찍었고 50만부가 넘게 팔렸다. 2위는 37만부 이상이 팔린 헤르만 헤세의 ‘데미안’, 3위는 36만부 이상이 팔린 제인 오스틴의 ‘오만과 편견’이었다. 조지 오웰의 ‘동물농장’, 스콧 피츠제럴드의 ‘위대한 개츠비’가 그 뒤를 이었다.

한국인의 압도적 사랑을 받은 ‘호밀밭의 파수꾼’. 이 결과를 두고 출판계와 문학계가 떠들썩하다. ‘그럴 만하다’는 반응도 많지만 ‘다소 의외’라는 반응도 적지 않다. 명작이나 수작이라는 평과 함께 ‘문제작’이라는 꼬리표도 따라붙는 작품이기 때문이다. 서평을 봐도 갈린다. 인생소설로 꼽는 이들도 많지만 왜 명작인지 모르겠다는 반응도 꽤 된다. 노벨 문학상 수상작가 르 클레지오는 지금까지 자신에게 가장 큰 영감을 준 작품으로 ‘호밀밭의 파수꾼’을 꼽았다. 이 작품에 적지 않은 영향을 받은 것으로 보이는 무라카미 하루키는 이 소설을 일본어로 직접 번역 출간했다. 그런가 하면 비속어가 난무하고 매춘과 혼전 성관계, 음주와 흡연 등 청소년 권장소설로 대놓고 추천하기엔 주저되는 부분도 없지 않다.

‘호밀밭의 파수꾼’은 성장통을 앓는 16세 소년 홀든 콜필드의 시선으로 바라본 어른들의 위선을 정면으로 다룬 소설이다. 성적이 나빠 기숙학교에서 쫓겨나 뉴욕에서 방황하면서 겪은 3일간의 이야기가 골자다. 16세면 세상 무서울 것 없는 겁없는 시기다. 아이와 어른의 중간지점으로, 아직 순수한 시각은 잃지 않았으면서도 거짓과 위선이 판을 치는 어른들의 세상도 보인다. 주인공 홀든 콜필드는 고분고분하지 않다. 어른들이 만들어놓은 질서정연한 사회제도에 길들여지기를, 기성세대로 편입되기를 거부한다.

정여울 문학평론가는 이 작품에 대해 이렇게 분석한다. “상처와 독립, 자유와 용기에 대한 이야기다. 우리가 진정한 어른이 되기 위해 갖추어야 할 내면의 자산이 무엇인지를 감동적으로 보여주는 이야기다. 모범적이고 얌전한 주인공이 아니라 끊임없이 좌충우돌하고 기성세대를 향해 용감하게 저항하는 주인공 홀든의 반항아적 기질이 매력적이고 친근하게 다가온다.”

모든 고전들은 리리딩(re-reading)할수록 다르게 읽히지만, 이 소설은 특히 더하다. 청소년 시기에는 콜필드의 시선으로 깊숙이 감정이입해서 읽힌다면, 어느 정도 비겁한 어른이 된 후에는 잊었던 본연의 가치가 새록새록 되살아나면서 가슴 시리게 다가온다. 어른이 되면서 자의반 타의반 타협해가면서 하나둘 상실해간 순수한 시선들이 스멀거리며 올라온다. ‘맞아, 그땐 그랬지…’ 하며.

제목인 ‘호밀밭의 파수꾼(The Catcher in the Rye)’은 삐딱쟁이 콜필드가 꿈꾸고, 되고 싶어하는 일이다. 끝도 없이 펼쳐진 호밀밭에서 아무 걱정 없이 해맑게 뛰어노는 어린아이들. 콜필드는 하루 종일 호밀밭의 아득한 낭떠러지 옆에 서서 그 아이들이 낭떠러지로 굴러떨어지려고 할 때 붙잡아주는 파수꾼이 되고 싶어한다. 아이들이 언제까지나 순수함을 지키면서 안전하게 놀 수 있게끔 말이다.

성장소설은 어느 사회에서나 파급력이 크지만 특히 한국인의 성장소설에 대한 사랑은 유별나 보인다. ‘호밀밭의 파수꾼’에 이어 두 번째로 많이 팔린 헤르만 헤세의 ‘데미안’ 또한 성장소설이다. 데미안은 유독 한국에서 폭발적 인기를 끈 소설로 유명하다. 성장소설이 한국에서 사랑받는 이유가 뭘까.

남의 시선에 민감하고, 다름을 틀림으로 받아들이고, 천편일률적인 사회화를 암암리에 강요하는 사회 분위기에서 답을 찾을 수 있을 듯하다. 어른이 되어 간다는 것은 무엇일까. 사회화에는 본연의 자아를 버리고, 사회가 정해놓은 틀 안으로 편입한다는 의미가 내포돼 있다. 특히 한국의 학교 교육은 개성쟁이보다 모범생을 장려한다. 이어령 이화여대 명예교수가 학교를 ‘생사람 잡는 곳’이라고 표현한 것도 같은 맥락이다.

그런 면에서 권위와 위선이 가득한 어른들의 질서로 편입되길 거부하는 성장소설들에 쏟아지는 한국인들의 애정은, 그렇지 못한 현실을 역으로 드러낸다. 결핍에서 오는 관심이자 열망인 셈이다. 개성과 창의력의 화신처럼 여겨지는 스티브 잡스에 대한 한국인의 과도한 집착 또한 같은 선상에서 설명된다.

특히 성공을 위해 꿈과 가치를 내팽개치는 물질만능주의에 펀치를 날리는 ‘호밀밭의 파수꾼’의 주제에 공감하는 이들이 많다. 이 소설이 쓰인 1950년대 미국은 다같이 돈과 지위를 위해 내달리는 시기였다. 전쟁 후 정신이 피폐해진 미국인들은 물질을 통해 보상받으려는 심리가 강했다. 진짜보다 가짜, 정신보다 육체, 꿈과 가치보다 겉으로 보이는 성공이 중요한 시기였다.

‘호밀밭의 파수꾼’이 미국 사회에 끼친 파급력은 어마어마했다. 1951년 출간 이후 미국 대학생들에게 경전처럼 읽혔고 ‘샐린저 현상’이라는 말까지 생겼다. 샐린저 현상은 기성세대의 질서와 안정, 허위와 위선을 거부하는 일종의 정신적 운동을 일컫는다. 미국 저명인사들의 살해범 다수가 이 소설을 즐겨 읽었다는 것은 결코 우연이 아니다. 존 레넌의 살해범인 마크 채프먼은 체포 당시 이 책을 읽고 있었고, 케네디 대통령의 암살범인 리 하비 오스월드, 로널드 레이건 대통령의 저격 미수범인 존 헨릭도 이 소설을 좋아했다. 음모론을 다룬 멜 깁슨 주연의 영화 ‘컨스피러시’에서는 주인공이 불안할 때마다 이 책을 구매하는 장면이 나온다. 이 소설은 지금도 미국에서 매년 30만부씩 팔린다고 한다.

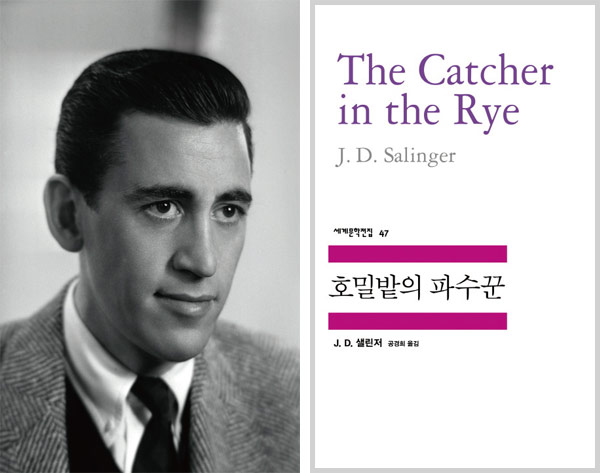

베일에 가려진 작가 샐린저

샐린저는 1919년 1월 1일 뉴욕에서 태어나 2010년 1월 27일 92세에 세상을 떴다. 샐린저의 특이한 삶 또한 이 작품의 가치를 더했다. 그는 과작(寡作)의 작가다. 평생 단 한 편의 장편소설 ‘호밀밭의 파수꾼’과 13편의 단편소설을 남겼다. 그마저 1965년 이후에는 아예 절필했다.

샐린저는 철저히 베일에 가려진 삶을 살았다. 46세인 1965년 이후에는 은둔생활을 시작했다. 소수의 측근을 제외하고는 그 누구와도 교류하지 않았고 공식석상에는 단 한 번도 나타난 적이 없었다고 한다. 뉴햄프셔주 코니시에서 살고 있을 것이라는 추측만 무성했을 뿐.

샐린저 자신은 타인에게 주목받는 것을 극도로 꺼려 했지만, 그에게 쏟아지는 세간의 관심은 대단했다. 영국의 전기작가 이언 해밀턴은 ‘샐린저를 찾아서’라는 책까지 냈다. 애초에 이 책은 전기적 성격으로 추진됐지만, 샐린저가 법원에 출간금지 신청을 내면서 연구서 성격으로 바뀌어 출간됐다.

숀 코너리 주연의 ‘파인딩 포레스터(Finding Forrester)’는 샐린저를 모델로 한 영화다. 영화 속 작가 포레스터 역시 샐린저처럼 장편소설 한 편으로 일약 스타덤에 올랐고, 가짜가 판치는 세상이 싫어서 은둔의 삶을 택했다. 포레스트는 우연히 만난 흑인소년을 통해 세상으로 나오지만, 현실의 샐린저는 그렇지 못했다. 인생의 절반을 은둔하며 살았고 끝까지 세상 밖으로 나오지 않았다.