차량번호를 보면 차적지(車籍地)를 알 수 있던 시절이 있었다. 그때 많은 사람들이 일부러 강남구에 몰려가 차량을 등록했다. 비록 자신은 강남구에 살지 못할망정 차량만이라도 강남구 차로 만들려고 했다. 우리는 이런 행동이 개인의 유별난 취향(taste)이라고 혀를 찬다.

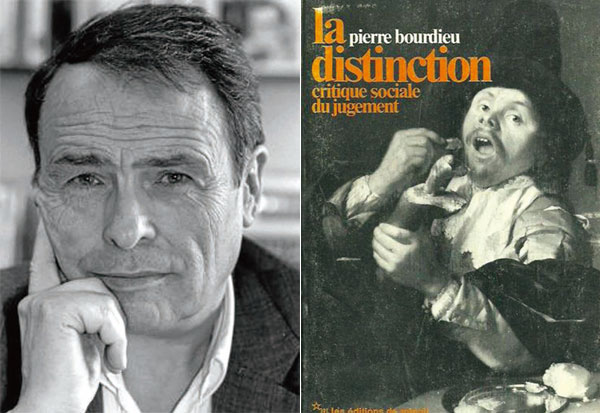

하지만 그런 행태가 결코 개인적인 발로가 아니라 사회적 뿌리를 갖는다고 주장하는 인상적인 고전이 있다. 바로 피에르 부르디외(1930~2002)의 ‘구별짓기’(La Distinction·1979)이다. 이 책은 개인적 취향이 사회적으로 결정되며 이를 통해 사회적 구별짓기가 벌어진다고 주장한다. 사회적 구별짓기란, 곧 계급적 차별화를 의미하는 것이다.

부르디외는 프랑스 사회이론가이다. 그는 시골 우체국 직원인 유대인 아버지에게서 태어났다. 이런 한미(寒微)한 출신이 최고 명문인 고등사범학교에 진학했다. 하지만 그는 끝내 지배문화와 타협하지 않은 채 폭로적이고 저항적인 학문 경향을 보였다. 특히 계급이 교육을 통해 대물림된다는 그의 주장은 대학 간 서열폐지 정책의 이론적 바탕이 되기도 했다.

‘구별짓기’의 문제의식은 ‘서문’에 이미 분명히 드러난다. 거기서 그는 칸트의 미학이론을 강하게 비판한다. 칸트는 사람들이 공통감각을 통해 미적 판단에 관한 보편적 능력을 갖게 된다고 주장한다. 반면 부르디외는 미적 취향 자체가 사회적 또는 계급적으로 훈련된다고 반박한다. 그는 이 책에 ‘사회적 판단력 비판(critique social du jugement)’이라는 인상적인 부제를 붙인다. 그것은 다분히 칸트의 ‘판단력 비판’을 의식한 것이라고 볼 수 있다.

실제로 현실세계에서 취향은 고급 취향 대 대중 취향으로 대립을 이룬다. 이를테면 강남구 차량이 타지역 차량보다 암암리에 우월성을 갖는다. 사람들은 이러한 사회적 분류 체계 속에서 자신의 계급적 위치를 발견하게 된다. 따라서 취향의 대립은 그대로 지배층 대 피지배층이라는 계급서열로 이어진다. 이처럼 취향은 구별짓기, 즉 계급 형성의 주요 요인이 된다.

이러한 취향은 그림이나 음악 등에만 국한되지 않고 음식, 패션, 가구, 취미 등 일상생활의 모든 영역으로 확대된다. 그리하여 그것은 현실 속에서 단순한 미적 취향을 넘어 문화적·사회적 취향이 된다. 이것은 체화 형태, 소유 형태, 자격증 형태 등으로 자본화된다. 체화 형태란 취향과 안목을 몸에 익히는 것이다. 소유 형태란 예술품 등을 소유하는 것이다. 자격증 형태란 졸업증이나 학위증 등 제도적으로 공인된 증서를 획득하는 것이다.

한편 계급을 바라보는 시각에는 전통적으로 두 개의 큰 줄기가 있다. 마르크스는 경제자본을 절대시하는 반면, 베버는 사회적 지위나 평판을 중시한다. 부르디외는 이러한 흐름을 비판적으로 종합하여, 계급이 경제자본과 문화자본의 총합으로 결정된다고 주장한다. 두 자본은 서로 다른 자본으로 전환되는 고리를 가지고 있다. 특히 문화자본은 물밑에서 은밀하게 계급을 구분하고 강화하는 요인으로 작용한다.

또한 동일한 계급이라도 두 자본의 구성비에 따라 계급적 분파 양상이 나타난다. 예를 들어 동일한 지배계급이라도 경제자본의 비중이 높은 상공인 집단과, 문화자본의 비중이 높은 지식인 집단은 서로 다른 계급적 특징을 보인다. 이들은 때론 대립적 경쟁관계를 드러내기도 하며, 심지어 거주지역조차 철저히 달리하기도 한다. 이처럼 부르디외는 계급이 경제자본과 문화자본의 총합 및 그 구성비로 결정된다고 주장한다.

그는 무엇보다 체화 형태의 문화자본을 가장 중요하게 꼽는다. 그것은 오랜 훈련과 교육을 통해 사람 안에 일정한 성향 및 인지 틀을 확립한다. 그는 이러한 틀을 아비투스(habitus)라고 부른다. 따라서 문화적 취향이 개인적인 것처럼 보이지만, 실제로는 계급별로 오랫동안 상이하게 훈련된 아비투스를 발현하는 것이다. 이를 통해 사람들은 문화를 수용하고 평가하고 서열화한다. 이것이 또한 계급을 규정하고 강화하는 과정이기도 하다.

‘구별짓기’는 1960년대 프랑스 사회에 대한 광범한 설문조사와 실증자료를 심층적으로 분석한 보고서이다. 따라서 그러한 설문내용을 한국 사회에 적용하여 조사·분석한 사례가 다수 있다. 그 결과를 종합해 보면, 한국 사회에서 문화적 취향은 소득수준별로 크게 다르지 않은 것으로 나타난다. 오히려 성별 또는 연령별 차이가 더 뚜렷하다. 이러한 결과는 한국 사회에서 아직 계급문화가 형성되지 않았음을 방증한다.

흔히 사람들은 압구정동을 선망한다. 그러나 그것은 고급문화에 대한 선망이라기보다 속물적 성공에 대한 욕망에 더 가깝다. 그곳이 오늘날 위상을 갖게 된 기원을 살펴보면 그 사정은 더욱 분명해진다. 1975년에 완공된 압구정동 현대아파트(23개동 1500여가구)는 각종 특혜로 분양되고 심지어 뇌물로 제공되기까지 했다. 오늘날에도 그곳은 여전히 ‘돈 있는’ 사람들이 사는 곳 이상도 이하도 아니다.

나라를 뒤흔든 최순실씨의 경우도 흥미롭다. 그가 가진 것은 돈과 권력이었다. 그는 이런 수단을 무차별 사용하여 딸에게 귀족스포츠를 강제했으나, 그들은 그런 일을 감당할 만한 아비투스를 갖추지 못했다. 또한 재벌 사모님들은 유별나게 미술관을 사랑한다. 경제적 우월을 넘어 문화적 우월을 과시하려고 하지만 별로 자연스럽지 못하다. 어느 경우든 체화 형태의 문화는 단시간 내에 체득되기 어려운 노릇이다.

이처럼 ‘구별짓기’는 외부로 객관화된 경제자본보다 내부로 은폐된 문화자본의 은밀한 기능에 주목한 문제작이다. 물론 계급적 아비투스 개념은 각자 자신만의 개성을 중시하는 개인주의 시대에 더 이상 유효하지 않다는 반론도 만만치 않다. 그럼에도 ‘구별짓기’는 우리가 사회현상을 마주할 때 여전히 예리한 분석력과 통찰력을 제공한다.

유감스럽게도 우리는 경제자본에 편집적으로 매몰되어 있다. 우리에게 중산층의 조건은 30평형대 이상 아파트, 중형차 이상, 월수입 얼마 이상 등이다. 어떤 교양이나 문화를 가져야 하는지는 아예 묻지도 않는다. 반면 서구에서 중산층의 조건은 취미생활, 페어플레이, 약자 보호, 비평지 구독 등이다. 경제적인 것은 당연한 것이니 굳이 따지지 않는다.

계급문화는 단시간에 만들어지지 않는다. 더구나 억지로 만들 이유도 없다. 하지만 우리도 개인의 삶에 있어서만큼은 자신만의 가치나 문화를 소중히 가꿔야 할 때는 충분히 되었다. 이제야말로 금전적 자산뿐만이 아니라 자신의 문화적 자산도 헤아려 보아야 할 때다.