“황금종려상은 봉준호의 ‘기생충!’” “으아아아아!!!”

제72회 칸영화제 심사위원장인 알레한드로 곤잘레스 이냐리투가 봉투를 뜯고 그 속에 적힌 이름을 큰 소리로 읽자마자 그 장면을 TV 생중계로 보고 있던 기자실 사람들 사이에서 격한 환호가 터졌다. 양 옆자리에 앉았던 연합뉴스 기자와 스페인의 한 일간지 기자가 순간 내 어깨를 붙잡고 “꺅!” 하고 외쳤다. 어리둥절했고, 곧 깨달았다. ‘봉준호 감독이 정말 해냈구나!’

5월 25일 토요일 오후 9시30분쯤(현지시각)이었다. 한국 영화 역사 100년 만에 처음으로 우리나라 감독이 프랑스 칸영화제에서 황금종려상을 받은 순간이었다. 올해는 페드로 알모도바르·쿠엔틴 타란티노·짐 자무시·테렌스 맬릭·켄 로치·다르덴 형제 같은 거장들이 한꺼번에 출품해 그 어느 때보다 경쟁이 치열하다는 말을 듣는 해였다. 봉준호 감독이 그 속에서 황금빛 쾌거를 이룬 것이다. TV 생중계 화면 속 봉준호 감독도 무대에 올라 말을 쉽게 잇지 못하고 있었다. “메르시”라고 겨우 입을 떼고 나서 그는 이야기를 시작했다. “오래전부터 프랑스 영화를 보며 많은 영감을 받았습니다. 감사합니다.” 소란스럽던 기자실은 금세 조용해졌다. 모두들 그의 한마디 한마디를 놓치기 않기 위해 숨을 죽였다.

수상 직전까지 현지에선 다들 “기생충!”

사실 수상 직전까지도 현지에선 다들 ‘기생충’ 얘기만 하는 분위기였다. ‘기생충’의 월드 프리미어 공식 상영을 뤼미에르극장에서 한 게 5월 21일 화요일 밤 10시다. 이날 공식상영 직후 트위터·페이스북 타임라인엔 “‘기생충’이 올해 칸 영화제를 살릴 것 같다”는 식의 글이 끊임없이 올라왔다.

거장들이 대거 몰렸음에도 올해 칸영화제의 초반 분위기가 뜻밖에도 밋밋하고 싱거웠기에 더욱 그랬다. 5월 14일 짐 자무시의 ‘데드 돈 다이’로 개막해, 켄 로치, 페드로 알모도바르, 흑인 여성 감독으로는 처음으로 경쟁부문에 진출한 마티 디옵 등의 영화가 연달아 상영됐지만, 21일 오전까지만 해도 “예년보다 뜨거운 작품이 별로 없다”는 이야기가 나돌던 터였다. 짐 자무시나 켄 로치의 작품 평점은 기대 이하를 밑돌았고, 비경쟁부문인 ‘주목할 만한 시선’에서 선보인 영화들도 화제작이 많지 않았다.

하다못해 예년엔 “이런 망작이 있느냐”는 거센 논란을 빚는 영화라도 있었다. 가령 작년 라스 폰 트리에 감독이 내놓은 ‘살인마 잭의 집’ 같은 영화가 그랬다. 사람을 끊임없이 목졸라 죽이다 못해 급기야 시체를 산처럼 쌓아 집을 짓는 장면이 등장하는 영화를 보며 몇몇 관객은 상영 도중 욕지기를 참지 못하고 뛰쳐나갔고, 엔딩타이틀이 올라갈 땐 환호만큼이나 야유도 터졌다. 올해는 그러나 이런 논란을 빚는 영화조차 없었다. 심심했고 조용했다. 그나마 관심을 받은 게 페드로 알모도바르의 ‘페인 앤 글로리’와 각본상을 받은 셀린 시아마 감독의 ‘포트레이트 오브 어 레이디 온 파이어’ 정도다. 알모도바르 감독의 영화는 자신의 자전적인 삶을 돌아보는 뭉클하고 아름다운 이야기. 노장감독의 성찰과 노련한 솜씨에 모두들 탄복했다. 셀린 시아마 감독의 영화는 두 여성의 사랑과 욕망을 그려낸 시대극 동성애 영화였다. 그러나 이것만으로는 부족해 보였다. 칸영화제는 본디 탐미적인 영화보다 실험적이고 날카로운 영화에 더 민감하게 반응해왔다.

5월 21일 ‘기생충’의 등장은 그래서 더욱 신선하게 비쳤다. 일단 131분 러닝타임이 눈 깜짝할 사이에 흐를 만큼 재미가 있었다. 빈부격차와 계급충돌이라는 주제를 쉽고 선명하게 담아냈고, 하층민이 발버둥쳐도 사회는 쉽게 역류하지 않는다는 비관론과 그럼에도 사회 변혁을 위해 계속 꿈틀대겠다는 낙관이 뒤섞인 작품이었다. 배우들의 손발과 카메라워크가 착착 맞아떨어지는 몇몇 장면에선 1200여명의 뤼미에르극장 관객 모두가 박장대소를 했고, 몇몇 대사에선 동시에 “악!” 소리를 냈다. 휘파람을 부는 이들도 적지 않았다. 장르영화를 주로 보여주는 미드나이트 스크리닝이 아닌, 경쟁부문 상영 때 관객 반응이 이렇게 격렬했던 건 거의 처음 있는 일이라고 했다. 기립박수는 길었고 쉽게 끝나지 않았다.

이날 낮에 상영된 쿠엔틴 타란티노의 ‘원스 어폰 어 타임 인 할리우드’도 화제였다. 리어나도 디캐프리오와 브래드 피트가 출연한 데다 로만 폴란스키 감독의 아내가 오컬트 광신도들에게 살해당했던 실제 사건을 비틀었다는 점에서 또한 이야깃거리가 많았기 때문이다. 가장 대중적인 두 영화가 그렇게 칸영화제 후반부를 휘어잡았다.

한국 영화 100년의 감격

‘기생충’ 제작진과 한국 기자들 중에서 황금종려상을 받을 거라는 호언장담을 하는 경우는 그럼에도 많지 않았다. “김칫국 미리 마셨다가 민망해질 수도 있다”는 분위기도 있어서였을 것이다. 작년 이창동 감독이 ‘버닝’을 들고 경쟁부문에 왔을 때도 현지에선 “적어도 심사위원상이나 감독상 정도는 받을 것”이라는 예측이 나돌았지만 결국 경쟁부문 수상을 하지 못하고 돌아가야 했던 기억도 있다. “이렇게 반응이 좋은 걸 보니 큰 상을 받긴 받을 것 같은데….” 다들 이 정도의 말만 내놓으며 서로 눈치를 살폈다고 하는 편이 정확할 것이다.

과감한 건 오히려 현지 매체들이었다. 르 필름 프랑세즈·르 몽드·가디언 등이 실시간 온라인 예측기사로 5월 25일 폐막식 오전부터 “봉준호 감독이 황금종려상을 받을 것”이라는 관측을 내놓았다. 몇몇은 “봉준호 아니면 쿠엔틴 타란티노가 황금종려상을 받을 것”이라고 쓰기도 했다. “뭘 받을진 몰라도 수상하는 건 확실하다”는 것을 알게 된 건 이날 오후 1시쯤이다. 낮 12시40분쯤 제작진과 투자·배급사인 CJ엔터테인먼트 쪽이 “폐막식에 감독님과 제작진이 꼭 참석해줬으면 좋겠다”는 전화를 받았고, 이 같은 내용이 한국 기자들 사이에서 빠르게 돌았다. 흥분이 감돌기 시작했다. 쿠엔틴 타란티노 감독이 폐막식 레드카펫 포토콜에 참석하는 모습을 보면서 가디언 등은 실시간 중계로 “봉준호냐 타란티노냐!” 같은 코멘트를 전파하며 긴장을 고조시켰다. 그리고 시상식이 시작된 지 2시간쯤. 2등상인 심사위원 대상을 흑인 여성 감독 마티 디옵의 ‘아틀란틱스’가 수상하는 순간, 기자실은 술렁였다. “설마!”

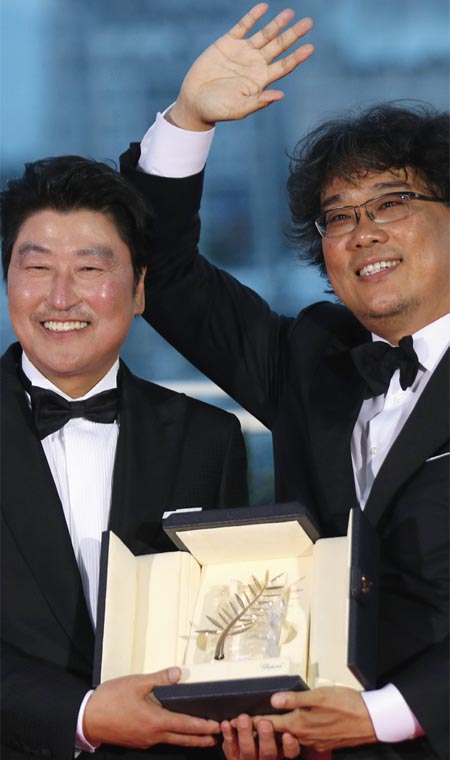

설마는 현실이 됐다. 이냐리투 감독과 카트린 드뇌브가 “봉준호!”를 외쳤다. 한국 기자들은 환호했고, 가디언은 “칸 기자실이 흥분으로 가득 찼다”고 중계했다. 수상 직후 기자실을 찾은 봉 감독은 박수를 치는 기자들을 향해 수줍게 웃으면서 말했다. “이런 월드컵 같은 현상은 축구에서나 벌어지는 줄 알았는데….” 곁에 선 배우 송강호는 “‘상을 받을 것’이라는 전화를 받기까지 기다리는 게 정말 고통스러웠다”면서 “더없이 기쁘다”고 했다.

큰 상을 받았다고 그 영화가 갑자기 1등 영화가 되는 것도, 상을 못 받았다고 부족한 영화로 기억되는 것도 아닐 것이다. 벅찬 건 그러나 사실이었다. 이두용 감독의 ‘여인 잔혹사, 물레야 물레야’가 주목할 만한 시선에 초청됐던 것이 1984년. 영화제의 본선이라고 할 수 있는 장편 경쟁부문에 초청된 건 2000년대 들어서였다. 아시아 변방의 나라가 12번의 도전 만에 영화의 발상지인 나라에서 여는 가장 크고 쟁쟁한 영화제에서 황금종려상을 거머쥐었다. 그것도 가장 한국적인 이야기로 심사위원과 평단을 사로잡았다. 이 정도면 좀 더 자축해도 괜찮지 않을까.

1919년 10월 단성사에서 우리가 제작한 첫 영화 ‘의리적 구토’를 상영한 지 올해로 꼭 100년이다. 100년의 축적 만에 봉우리 하나를 넘었다. 봉준호 감독은 이날 “한국 영화 100년의 결실이기도 하다”고 했다. 이것 하나만은 확실했다. 맘껏 기뻐해도 좋은 순간이었다.