석과불식(碩果不食), 주역의 64괘 가운데 박괘에 나오는 말로 ‘마지막 남은 씨 과실은 먹지 않는다’는 뜻이다. 높은 가지 끝에 위태롭게 달려 있는 한 개의 큰 과일이 종자가 되어 훗날을 기약할 수 있다는 말이다. 고(故) 신영복 성공회대 교수는 자신의 퇴임 강연에서 ‘석과불식’을 우리가 지켜야 할 희망의 단어로 제시하고 “석과는 먹히지 않는다”고 강조했다. ‘역경과 고난 속에서도 희망은 꺾이지 않는다’는 의지를 담은 신영복 교수의 ‘석과불식’이 30년 동안 외로운 작업을 이어온 무명작가의 전시장에서 싹을 틔웠다.

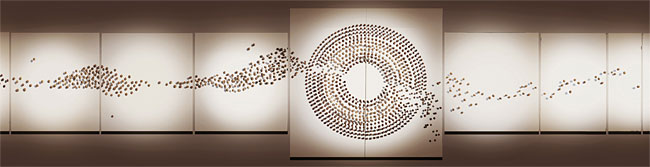

서울 예술의전당 한가람미술관(제7전시실)에서 12월 5일부터 16일까지 열리는 김동석(54) 작가의 ‘석과불식’ 전시에는 2m 크기의 거대한 씨가 걸린다. 작가는 30년 동안 세상의 관심 밖에서 묵묵히 캔버스 위에 씨앗을 심었다. 그 씨앗이 캔버스 밖으로 나와 설치작품 ‘석과불식’으로 거듭났다. 수천 개의 복숭아 씨를 1000m의 와이어로 연결한 거대한 씨는 전업작가로서의 희망을 끝까지 놓지 않겠다는 그의 절박함과 앞으로의 30년을 다짐하는 마음을 담고 있다.

‘우공이산’에서 ‘석과불식’으로

김동석 작가는 “외롭고 잔인한 시간이었다. 어떻게 여기까지 왔는지 모르겠다”고 말했다. 학연·지연·스펙이 지배하는 화단에서 이름 없이 사라지는 작가들은 셀 수 없이 많다. 추계예술대에서 서양화를 전공한 그는 “동기 55명 중 살아남은 사람은 한 손에 꼽힌다”고 했다. 여러 대학에서 강사로 뛰고 있는 그는 “강의를 하고 나면 항상 뒷머리가 아프다”고 말했다. 학생들에게 미래를 보여줄 수가 없기 때문이다. 대학마다 순수미술 학과가 사라지고 있는 것은 전업작가의 현실을 그대로 보여주고 있다.

지난 11월 23일 크리스티 홍콩 경매에서 놀라운 뉴스가 터졌다. 한국 추상미술의 거장 김환기(1913〜1974)의 작품 ‘우주’가 8800만홍콩달러(약 131억8750만원)에 낙찰, 한국 미술품 경매가 최고 기록을 세웠다. 한국 미술품 가격도 드디어 100억원대 반열에 올랐지만 대부분의 작가에게는 먼 나라 이야기이다. 작품을 팔아 먹고사는 전업작가는 극소수에 불과하다. 대부분은 재료비 걱정을 해야 할 만큼 생활고에 시달린다. 매일매일 자신과 싸우면서 길이 보이지 않는 그 시간을 그는 어떻게 견뎠을까. 그는 “작가로서의 책임감이었다”고 말했다.

1996년 그는 첫 개인전을 열었다. 대학 때 돌아가신 어머니에게 바치는 전시였다. 미대에 진학하겠다는 그를 두고 온 집안이 뜯어말렸다. 어머니만 유일하게 그를 지지해주었다. 막상 미대에 가보니 화가로 먹고사는 일이 엄두가 안 났다. 그를 믿어준 어머니를 위해 개인전 한번은 열고 그만두자는 생각으로 고향 순천에서 ‘어머니의 사계’라는 전시를 열었다. 그때 전시를 보러온 한 사람이 작품을 사주었다. 그의 첫 번째 컬렉터였다. 자신이 화가를 그만두면 컬렉터가 사간 작품은 아무 가치가 없어진다고 생각하니 양심의 가책이 느껴졌다. 그렇게 작업을 이어오고 이번이 18번째 개인전이다.

여전히 세상은 그를 주목하지 않지만 그는 현실에 동요되지 않을 만큼 단단해졌다. 올봄 서울 인사동에서 열렸던 17번째 전시의 제목이 ‘우공이산(寓公移山)’이었다. 우공이라는 노인이 집 앞을 가로막은 산을 옮긴다는 중국 고사성어처럼 우직하게 한 우물을 파면 뜻을 이룰 수 있다는 희망의 메시지를 사람들에게 전해주기 위해서였다. 무엇보다 스스로에게 하는 다짐이기도 했다. 첫 전시인 ‘어머니의 사계’에서부터 그는 줄기차게 캔버스에 씨앗을 심었다. 씨를 형상화하기도 하고 이런저런 씨를 오브제로 활용했다. 오방색을 입힌 씨로 어머니의 땅, 생명의 뿌리를 보여주기도 했다. 씨를 활용해 다양한 작업을 하면서 그의 캔버스는 점점 단순해졌다. 그리기를 덜어낸 자리는 자연과 여백이 채워졌다. 캔버스를 비우는 과정은 그의 마음 비우기였는지도 모른다. 결국 작품에서 그는 사라지고 씨만 남았다.

그는 설치작업 ‘석과불식’을 위해 복숭아 씨를 찾아 헤맸다. 어렵게 구한 복숭아 씨를 철사로 연결하기 위해 드릴로 씨 한 알 한 알에 구멍을 뚫었다. 부서지고 깨지고 살아남은 씨들은 서로의 몸을 연결해 또 다른 씨알을 만들었다. ‘우공이산’의 마음으로 만든 그 씨알은 지난 30년, 그리고 앞으로 30년 동안 그를 버텨줄, 희망이다.