지난 1월이었다. 제갈공명에 관한 글을 준비하면서 남산의 와룡묘(臥龍廟)에 다녀왔다. 와룡묘는 삼국지에 나오는 제갈공명을 모신 당우(堂宇)로 와룡은 그의 호다. 제갈공명을 모신 당우가 남산에 있는 줄 그때 처음 알았다. 가서 보니 제갈공명뿐만 아니라 관우 장군과 단군을 모신 전각도 있었다. 와룡묘는 국사당(國祀堂)과 함께 무속인들의 기도처로 유명한 곳인 듯 많은 무속인들이 다녀갔다. 그 모습을 보니 세월의 무상함이 느껴졌다. 국사당은 태조 이성계가 한양에 도읍을 정하면서 나라의 평안과 안녕을 위해 제사를 지내던 신사(神祠)다. 조선 건국과 더불어 세워져서 일제강점기까지 남산을 지켰다. 상당히 비중 있는 공간이었다는 뜻이다. 그런데 일제강점기 때 인왕산 자락으로 내쫓긴 후 지금까지도 복권되지 못하고 무속인들만 찾는 곳이 되어버렸다. 세월이 변하면 사람도 변하고, 사람들이 선호하는 장소도 바뀐다. 세월무상이다.

국사당이 할 역할을 와룡묘가 대신했구나 하는 생각을 하며 내려와 케이블카 타는 곳에 와서 경복궁 쪽을 바라보았다. 남산과 경복궁 사이에는 수많은 고층빌딩이 가득 들어서 있어 백악산 윗부분만 겨우 보일 뿐 경복궁은 보이지 않았다. 분명히 이 지점이었을 것이다. 김수철(金秀哲)이 19세기에 ‘경성도(京城圖)’를 그리기 위해 서 있었던 장소가. 그런데 김수철이 서 있던 자리에 내가 다시 서기까지 150년이 흐르는 동안 한양은 천지개벽을 한 듯 변해버려서 도무지 같은 장소라고 믿을 수가 없을 지경이었다. 변한 것이 어찌 산천뿐이겠는가. 그때 함께 남산에 갔던 언니도 벌써 저세상 사람이 되어버렸으니 산천도 사람도 무상하기는 마찬가지인 것 같다. 이태백(李太白·701~762)이 ‘봄날 밤 도리원 연회에서 지은 시문의 서(春夜宴桃李園序)’에서 ‘무릇 천지는 만물이 쉬어가는 여관이요(夫天地者 萬物之逆旅) 시간은 긴 세월을 지나가는 나그네라(光陰者 百代之過客)’라고 했는데 그 말이 딱 맞는 것 같다. 김수철도 나도 언니도, 그리고 서울에 살고 있는 모든 사람들도 천지라는 여관에서 잠시 쉬어가는 나그네에 불과하다. 한 해가 끝나가는 12월에는 더욱 더 인생무상을 실감하게 된다.

집은 정신과 문화와 역사의 공간

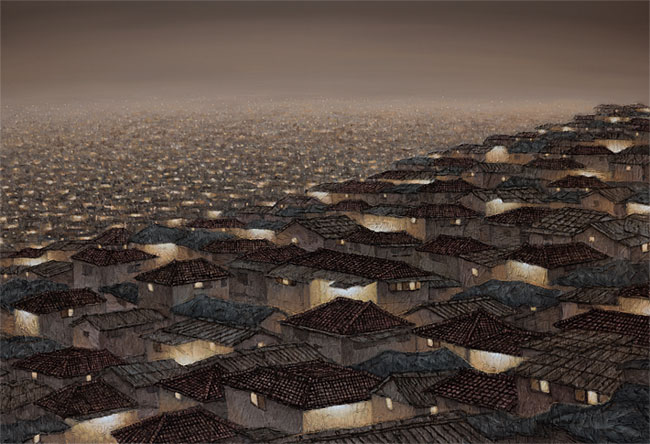

정영주(49)의 ‘사라지는 풍경’은 몇 해 전에 떠나온 고향 마을 같다. 고향 마을이라 해봤자 집 뒤에는 산이 병풍처럼 펼쳐져 있고 집 앞에는 맑은 시냇물이 흐르는 그런 서정적인 공간은 아니다. 집장사들이 똑같은 집들을 민둥산처럼 깎은 언덕에 성냥갑처럼 지어놓은 볼품없는 집이다. 골목 어디든 나무 한 그루 없이 집들만 휑뎅그렁하게 서 있던 곳. 그곳이 내가 두고 온 고향 마을이다. 그곳에서 나는 미래에 대한 희망도 계획도 없이 그저 하루하루가 지나가기만을 바라며 암울한 1980년대를 견뎠다. 그런데 뒤돌아보니 벗어나고 싶어 발버둥을 쳤던 낡은 고향집에서의 시간이 내 인생에서 가장 풍요로웠던 침잠의 세월이었음을 느끼게 된다. 집은 그런 곳이리라.

정영주의 작품은 이제는 돌아갈 수 없는 그러나 기억 속에서는 생생하게 살아 있는 과거 시간 속의 집들을 그린다. 작가는 기억 속의 집들을 캔버스 위로 불러오기 위해 도시 빌딩숲 사이에 숨겨져 있는 판자촌이나 낡은 집들을 찾아다닌다. 작가가 그린 집들은, ‘과거에 분명 내가 살았던 집이 맞는데 정말 내가 저런 곳에서 살았을까’ 싶을 정도로 옹색하기 짝이 없는 허름한 집들이 대부분이다. 그런 집의 분위기를 살려내기 위해 작가는 캔버스에 한지를 붙여 형태를 만들고 그 위에 채색을 한다. 이때 채색을 머금은 한지는 빛을 흡수하여 따뜻하게 발색되면서 재료가 갖는 독특한 물성(物性)이 드러나게 된다. 그 결과 입체감이 살아 있는 캔버스의 집들은 세월의 더께가 묻은 듯 낮은 톤의 색으로 가라앉으면서 지치고 힘든 사람들이 언제든 들어가 쉬고 싶은 공간으로 변모한다. 설령 그 집이 볼품없고 빛바랜 공간이라 하더라도 그곳에는 등불처럼 밤을 밝히며 기다려주는 가족이 있다는 확신이 들게 한다. 어쩌면 그 불빛 때문에 집은 사람을 불러들이는 따뜻한 공간이 되었을 것이다. ‘사라지는 풍경’은 단지 나의 기억 속의 고향집만은 아닐 것이다. 재개발을 앞두고 곧 철거하게 될 서울의 어느 달동네의 모습일 수도 있다.

정영주가 한지를 이용한 작품을 하게 된 것은 프랑스 유학 시절부터였다. 고향에 대한 향수 때문에 시작한 작업인데 오히려 유럽인들에게 반응이 좋았다. 정영주의 작품에 박수를 보냈던 파란 눈의 외국인들은 집의 외형과 상관없이 그곳에 깃들어 있는 사람들의 삶의 자취에 마음을 빼앗겼을 것이다.

집은 사람이 사는 공간이다. 그런데 작가의 작품에는 사람이 전혀 보이지 않는다. 사람은 보이지 않는데 골목 안쪽에서 사람들의 이야기는 술술 풀려나올 것만 같은 동네의 모습. 그것이 정영주 작품의 특징이다. 집은 단순히 기둥과 대들보를 엮어서 만든 공간이 아니다. 그렇다면 집은 어떤 장소인가? 집 안에 무엇을 담아야 집이라고 할 수 있을까. 정영주의 작품은 집이라는 소재를 통해 인간에게 진정으로 소중한 것이 무엇인가를 생각하게 한다. 그런데 작가는 알았을까. 작가의 작품에 우리 시대를 살고 있는 사람들의 역사가 고스란히 배어 있다는 사실을. 그래서 작품은 곧 한 시대를 증언하는 역사가 된다.

사대문 안의 풍경 한양

김수철의 작품으로 전해지는 ‘경성도’는 서울의 도성 풍경을 그린 작품이다. 내가 1년 전에 남산에 서서 백악산 쪽을 바라봤던 바로 그 지점에서 그린 풍경이다. 화면은 세로보다 가로가 긴 것이 특징인데 빽빽이 들어선 앞쪽의 집들과 그 뒤에 서 있는 산으로 양분된다. 중앙에 우뚝 선 산은 경복궁 뒤에 있는 백악산이다. 왼쪽은 인왕산인데 그 위에는 지금도 남아 있는 성곽의 모습이 그대로 보인다. 오른쪽 뒤에 푸르스름하게 보이는 산은 도봉산이고, 그 왼쪽에 세 개의 뿔처럼 보이는 산은 삼각산이다. 조선은 한양에 도읍지를 정하면서 주산인 백악산 아래 정궁인 경복궁을 짓고, 좌측에는 종묘를 우측에는 사직단을 세웠다. 경복궁 앞에는 6조와 사헌부, 한성부 등의 관아가 세워졌고, 태종 때는 종묘 뒤편에 창덕궁을, 성종 때는 창경궁을 지었다. ‘경성도’의 삼각산 앞쪽에 산이 끝나고 집이 시작되는 곳의 2층 건물이 창덕궁 중층 누각이다. 거기서 다시 앞쪽으로 더 내려오면 현재 탑골공원에 있는 원각사10층석탑이 보인다.

이렇게 도성 안의 큰 건물을 빠짐없이 그렸으면서 백악산 아래에 있어야 할 경복궁은 그리지 않았다. 대신 그 자리에는 나무만 무성하다. ‘경성도’는 작가가 무심하게 그린 그림 한 장이 한 시대를 증언하는 역사가 된다는 사실을 입증한다. 조선왕조의 시작과 함께 세워진 경복궁은 임진왜란으로 건물이 불탄 뒤 270여년 동안 폐허로 있다가 1868년에 재건되었다. 대원군이 경복궁 재건의 재원을 마련하기 위해 원납전을 강제로 거두어 백성들의 원성을 샀던 얘기는 잘 알려진 사실이다. ‘경성도’에 경복궁 건물이 전혀 보이는 않는 것을 보면 이 작품이 1868년 이전에 그려졌음을 말해준다.

‘경성도’를 그린 김수철은 자가 사앙(士盎), 호는 북산(北山)으로 19세기 중반에 활동한 화가다. 그의 생애에 대해서는 잘 알려져 있지 않은데 다행히 김정희(金正喜·1786~1856)가 1849년 여름에 김수철의 작품을 보고 평한 내용이 ‘예림갑을록(藝林甲乙錄)’에 남아 있다. ‘예림갑을록’은 당대를 대표하는 중인 화가들, 즉 희원(喜園) 이한철(李漢喆), 소치(小癡) 허련(許鍊), 고람(古藍) 전기(田琦), 혜산(蕙山) 유숙(劉淑), 북산 김수철 등이 추사에게 작품을 보여주고 품평을 받은 내용을 책으로 엮은 것이다. ‘예림갑을록’에 따르면 추사는 김수철의 산수화를 보고 “배치가 대단히 익숙하고 붓놀림 또한 막힘이 없다”고 칭찬했다.

그의 대표작인 ‘송계한담도(松溪閑談圖)’를 보면 김정희의 칭찬이 결코 ‘립서비스’가 아니었음을 알게 된다. 다섯 명의 선비가 소나무 아래서 한담(閑談)을 나누고 있는 모습은 마치 현대 수채화를 보듯 참신하다. 비록 ‘경성도’가 김수철의 전칭작품(傳稱作品)이긴 하지만 산수화는 물론 백합, 능소화, 매화 등의 화조화도 잘 그린 그의 실력을 확인할 수 있는 수작이다. 김수철의 작품은 산뜻한 색채와 간결한 구도, 왜곡된 형태가 특징이라 할 수 있다. 그는 나비를 잘 그린 일호(一濠) 남계우(南啓宇), 오리를 그린 석창(石窓) 홍세섭(洪世燮) 등과 함께 이색 화풍의 대가로 조선 말기를 대표하는 작가로 평가받는다.

김수철이 그린 ‘경성도’는 사대문 안에 있는 한양 도성을 그린 작품인데 조선시대의 수도 한양의 모습이 저렇게 소박하고 잔잔한 풍경이었다고 생각하니 감회가 새롭다. 김수철이 ‘경성도’를 그릴 때의 한양과 정영주가 ‘사라지는 풍경’을 그린 현재의 서울에서는 150년 동안 무슨 일이 있었을까. 저렇게 한갓지고 조용했던 한양은 언제부터 이렇게 복잡한 세상으로 바뀌었을까. 그리고 그들은 저 집 안에서 무엇을 하며 어떻게 살았을까. 문득 궁금해진다.

큰 은자는 저잣거리에 숨는다?

조선은 유교의 나라였다. 유교에서는 완물상지(玩物喪志)를 경계했다. 쓸데없는 물건에 정신이 팔려 자기의 본마음을 잃어버릴 수 있기 때문이다. 완물상지는 유학자들이 금과옥조로 받들었던 ‘서경(書經)’ 여오(旅獒)에 나온다. 주(周)나라 무왕(武王·?~기원전 1043)이 은(殷)나라를 멸망시키고 천하를 얻자 여러 나라에서 공물을 바쳤다. 그때 ‘여(旅)’라는 나라에서 그곳의 특산품인 큰 개 한 마리를 바쳤는데 그 개의 이름이 ‘오(獒)’였다. 오가 어떤 개였는지는 알 수 없지만 ‘골든 리트리버’처럼 윤기가 자르르 흐르는 눈부신 털을 가진 개였던 것 같다. ‘오’를 선물로 받은 무왕은 아주 흡족해하며 한시도 개의 곁을 떠나지 않았다.

이를 본 신하가 가만 있을 리 없다. 소공(召公)이라는 사람이 경계하는 글을 올렸는데, 그 글에 ‘완물상지’가 나온다. 즉 ‘사람을 희롱하면 덕을 잃고, 물건을 희롱하면 뜻을 잃는다(玩人喪德 玩物喪志)’는 충언이었다. 이렇게 멋진 말을 한 소공은 계속해서 잔소리를 늘어놓은 뒤 “아홉 길 높은 산을 만드는데 흙 한 삼태기가 없어 공을 헛되이해서는 아니 된다”는 말로 무왕의 개 사랑을 질책한다. 반려동물을 좋아하는 사람이 들으면 서운할 얘기겠지만 백성을 돌보아야 할 자리에 있는 사람이 개만 좋아하다가는 자칫 나라가 ‘개판이 될 수도 있다’는 뜻이다. 완물상지에 정신이 팔리다 보면 진짜 중요한 자신의 본분을 잃어버릴 수 있으니 정신 차리라는 소리다.

아무튼 유자(儒者)들은 완물상지를 수치스럽게 생각했다. 그런데 18세기가 되면서 분위기가 완전히 뒤바뀌었다. 조용한 은자(隱者)의 나라 한양은 상업문화의 발달로 더 이상 조용할 수 없게 되었다. 유흥과 향락문화가 도시 문화 전체를 뒤덮었다. 사람들은 더 이상 혼자만의 여유와 즐거움을 강조하는 독락(獨樂)을 들먹이지 않았다. 대신 이런 문장을 되뇌었다. “작은 은자는 산림 속에 숨고, 큰 은자는 저잣거리에 숨는다(小隱隱陵藪 大隱隱朝市).” 그러니까 수양을 위해 도시를 떠나 고요한 숲에 들어간 사람은 ‘급수가 낮은 은자’에 불과하고, 진짜 선수는 시끌벅적한 저잣거리에 산다는 뜻이었다. 말은 그럴듯해 보이지만 알고 보면 도시를 떠나고 싶지 않다는 말을 에둘러 표현한 소리에 불과하다. 이전 선배들이 진짜 은둔을 위해 산림으로 떠났지만 자신은 이렇게 재미있고 흥미진진한 도시문화를 즐기며 살겠다는 의지의 표현이었다.

기왕 한양에 살기로 작정했으니 남들이 하는 놀이는 다 해보기로 작정했다. 그래서 다른 사람들이 하는 취미생활을 열심히 따라했다. 마당에는 값비싼 괴석(怪石)을 세워두고 다른 집과 마찬가지로 기화요초(琪花瑤草)로 정원을 꾸몄다. 멋지게 인테리어도 했으니 자랑도 할 겸 가까운 친구들을 불러 집안 한쪽에 지은 정자에서 차를 마시며 꽃들을 감상하면 더욱 운치가 있었다. 이때 세심한 집주인은 심신의 피로를 풀기 위해 그윽한 향을 피워 ‘아로마테라피’를 하는 것도 잊지 않는다. 돈도 있는데 안목까지 뛰어나다는 평가를 받으면 금상첨화다. 이렇게 해서 고동서화(골동품, 글씨, 그림)에 대한 수집과 감상이 한 시대를 풍미했다. 원래 고동서화 취미는 경화세족(京華世族) 또는 경화거족(京華巨族)으로 불리던 최상층 양반 관료집단을 중심으로 제한적으로 즐기던 놀이에 불과했다. 그러나 상층부의 취미는 상업활동을 통해 막대한 부를 축적한 상인층과 중인, 아전, 역관 등 중인층으로 퍼져나갔고 머지않아 한 시대의 ‘트렌드’가 되었다. 조선 후기의 한양 사람들은 중국에서 수입한 서책, 서화, 당비파, 도자기, 거대한 괴석 등으로 집안을 꾸몄다.

상업화된 도시문화가 탄생하자 기방을 중심으로 한 유흥문화가 번성했고 사치품과 유흥산업도 덩달아 발전했다. 양반들의 전유물이었던 바둑, 투호는 누구나 즐기는 오락물이 되었고 그 위에 쌍륙, 골패, 투전, 투계 등의 도박성 ‘게임산업’이 급속도로 발전했다. 즐길거리, 볼거리, 먹거리가 많은 한양이야말로 우리나라에서 최고로 살기 좋은 곳이라는 인식은 조선 후기부터 들불처럼 퍼져나갔다. 지방에 있는 대형 아파트 열 채보다 서울에 있는 ‘똘똘한 한 채’가 더 좋다는 사고방식의 근원이 아주 오래되었다는 뜻이다.

지금 우리는 어떤 모습으로 살고 있는가

이 글을 쓰기 전에 다시 한번 남산에 갔다. 1년 전에 언니랑 함께 섰던 자리에 혼자 서서 경복궁 쪽을 바라보았다. 도성 안의 건물들은 1년 전보다 더 높아진 듯 여전히 경복궁은 보이지 않았고 미세먼지 때문에 백악산도 흐릿하게 윤곽만 보였다. 백악산이나 남산이나 장소는 그대로인데 그곳에 살고 있는 사람들만 바뀐다. 그러고 보니 ‘산천은 의구한데 인걸은 간데없네’라고 했던 길재(吉再)의 표현은 진리인 것 같다. 세월에 따라 인걸은 간데없듯 우리 모두는 언젠가는 사라질 것이다. 기왕 사라질 것이라면 우리가 여행 왔던 이 장소를 다음에 오는 사람을 위해 조금 더 멋진 곳으로 가꾸어놓고 가면 좋지 않을까. 700년 도읍지 한양을 보며 그런 생각을 했다.