새해가 되면 점(占)집이 문전성시를 이룬다. 선거철이나 입시 때도 마찬가지다. 사람들은 왜 점을 볼까. 불안하기 때문이다. 한 치 앞을 내다볼 수 없는 미래도 불안하고, 안정되지 않는 현재의 삶도 아슬아슬하다. 점보는 것은 결코 부끄러운 행위가 아니다. 그만큼 자신의 미래에 대해 궁금하다는 방증이다. 지금은 점집에 가는 것을 남에게 들키지 않으려고 쉬쉬하며 감추지만 고대에는 점이 국가의 운명을 좌우할 정도로 중요한 역할을 했다. 중국과 이집트는 물론이고 세계 곳곳의 고대도시에서는 점술과 신탁이 종교와 의례에서 절대적인 역할을 수행했다. 중국에서 만들어진 ‘주역(周易)’은 점술의 원전(原典)이라 할 수 있다. ‘주역’은 ‘주(周)나라 문왕(文王)이 정리한 역(易)’이다. 문왕은 역을 처음으로 만든 것이 아니라 기존에 내려오던 자료를 자기 식으로 정리했다. 문왕 이전에 최초로 역을 만든 사람은 전설상의 황제 복희씨(伏羲氏)다. 이번 글의 주인공이다. 아무튼 복희씨에서 시작된 역이 문왕을 거쳐 다듬어지더니 송나라 때는 ‘역경(易經)’이라는 제목으로 당당하게 경전의 반열에 오른다. ‘주역’이 단순히 점이나 치는 미신적인 책이 아니라는 뜻이다.

그렇다면 점이란 무엇인가. ‘주역’의 ‘계사전(繫辭傳)’에는 이렇게 정의되어 있다. “수(數)를 지극히 따져서 앞으로 올 일을 아는 것을 점이라 한다.” 숫자로 세상만물의 이치를 전부 해석하는 것이 점이다. 점치는 데는 이 숫자가 중요하다. 왜 숫자가 중요한가. “역(易)에 태극(太極)이 있으니, 여기에서 양의(兩儀)가 나오고, 양의에서 사상(四象)이 나오고, 사상에서 팔괘(八卦)가 나온다.” 이 팔괘가 다시 분화하여 64괘가 된다. 이 64괘 안에 천지와 만물의 이치는 물론 우리들의 인생도 전부 들어 있다는 뜻이다. 그러나 그 기본은 팔괘다. 우리나라의 태극기에도 이 팔괘가 들어 있다. 우주에 불변하는 것은 아무것도 없다. 모든 것이 변한다. 그런데 그 변화에는 일정한 법칙이 있다. 사람도 만물도 모두 그 변화의 결과다. ‘역경’은 팔괘를 통해 변화의 원칙과 법칙을 알려준다. 팔괘만 제대로 알면 나 자신의 인생은 물론이고 우주 만물의 원리와 법칙까지 알아낼 수 있다. 그러니 사람들이 ‘주역’의 매력에 빠져들지 않을 수 있겠는가.

공자 같은 엄숙한 유학의 시조도 ‘주역’의 열혈독자였다. 공자는 68세에 주유열국을 마치고 노(魯)나라에 귀국한 후 ‘주역’을 연구하는 데 전념했다. 얼마나 많이 읽었으면 죽간(竹簡)을 묶은 가죽끈이 세 번이나 끊어질 정도였다. 그래서 나온 사자성어가 ‘위편삼절(韋編三絶)’이다. 죽간과 목간(木簡)은 고대 중국에서 종이가 발명되기 전에 책으로 쓰였다. 공자는 단순히 ‘주역’을 읽는 데 그치지 않고, 책을 읽으면서 느낀 소감을 글로 남겼다. 그것이 바로 ‘주역’의 ‘계사전’이다. ‘계사전’은 공자가 역경의 철학을 인생철학에 적용시킨 연구 결과물이다. 이 책은 ‘주역’을 공부하려는 사람은 반드시 읽어봐야 할 필독서다. 공자의 뒤를 이어 주돈이(周敦頤), 소옹(邵雍), 주희(朱熹), 정호(程顥), 정이(程頤) 등 내로라하는 중국의 유학자들이 ‘주역’ 연구에 심혈을 기울였다. 조선의 선비들도 마찬가지였다. 조선 중기의 유학자 기대승(奇大升)의 연보(年譜)에는 그가 16세 때 ‘주역’을 읽었는데 ‘침식을 잊을 정도로 매우 열심히 강구하였다’고 기록되어 있다. 지금도 그 열기는 과거 못지않게 뜨겁다.

우주만물 이치 알려준 복희씨의 팔괘도

중국 역사는 신화시대와 역사시대로 나눌 수 있다. 고고학적 유물이 나오는 하(夏·BC 2000)나라를 경계로 그 이전을 신화시대, 이후를 역사시대로 구분한다. 사마천은 중국 역사책인 ‘사기’를 ‘오제본기(五帝本紀)’부터 시작한다. 그 다음이 ‘하(夏)본기’ ‘은(殷)본기’ ‘주(周)본기’ 등 역사시대가 이어진다. 오제(五帝)는 중국 고대의 전설에 나오는 다섯 명의 제왕이다. 사마천이 밝힌 오제는 ‘황제(黃帝), 전욱(顓頊), 제곡(帝嚳), 요(堯), 순(舜)’ 등이다. 우리가 태평성대를 상징할 때 ‘요순시대’라고 말하듯 오제가 신화시대의 황제이다 보니 여러 가지 다른 설도 있다. 그중 오제가 ‘복희씨, 신농씨(神農氏), 황제, 요, 순’이라는 설이 가장 대표적이다. 대표적이라고 말하는 이유는 순전히 오늘 감상하게 될 그림과 관련해서다. 중국 역대 군신의 도상을 그린 ‘고선군신도상(古先君臣圖像)’에는 ‘복희씨’가 가장 먼저 나온다. 이것은 복희씨가 중국 역사의 기틀을 마련했다는 뜻으로 풀이된다.

그런데 복희씨의 모습이 재미있다. 머리에는 소뿔 같은 것이 삐져나와 있고 풀로 만든 옷을 입고 있다. 사람과 짐승이 거의 구별되지 않았던 신화시대의 인물을 그리기 위한 장치다. 복희씨는 얼굴은 사람이고 몸은 뱀인 인면사신(人面蛇身)이었다고 한다. 고대의 성인은 보통 사람과는 다른 특이한 신체적 특징을 가지고 있는 것으로 표현된다. 문자를 만든 창힐(蒼詰)은 눈이 네 개였고, 농사와 의술의 신 신농은 몸은 사람이고 머리는 소인 인신우수(人身牛首)였다. 고구려 고분벽화에는 인신우수의 신농이 그려져 있다. 은(殷)의 탕왕(湯王)은 팔꿈치가 네 마디였고, ‘주역’을 만든 주의 문왕은 젖꼭지가 네 개였으며, 순임금은 눈동자가 양쪽 눈에 두 개씩 있었다고 전한다. 지금 같으면 장애자라고 놀림받았을 신체적인 차이를 오히려 위대함의 징표로 읽었던 고대 사람들의 지혜가 놀랍다. 복희씨를 그린 오른쪽 위에 ‘태호포희씨(太皞庖犧氏)’라고 적혀 있다. 태양과 같이 큰 성덕을 베풀어서 태호라 했고, 제사에 쓰이는 짐승들을 길러서 푸주간(庖廚)을 채웠기 때문에 포희씨라 했다.

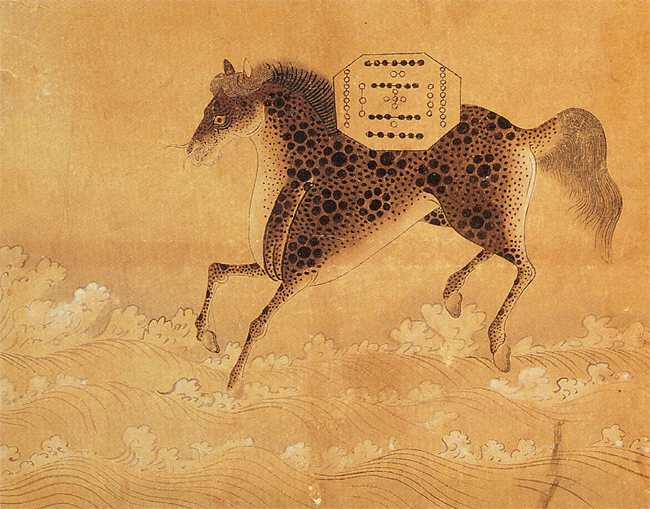

‘복희씨’의 그림에서 중요한 것은 그가 손에 들고 있는 팔괘다. 복희씨는 황하에 나타난 용마의 무늬를 숫자로 바꿔 하도(河圖)를 만든 뒤 팔괘를 그었다고 전해진다. 이것이 바로 ‘복희팔괘도’이다. 하도는 항상 낙서(洛書)와 쌍으로 거론된다. 즉 복희씨가 황하에 출현한 용마를 보고 팔괘를 만들었다면, 하우(夏禹)는 치수(治水)할 때 낙수(洛水)에 출현한 거북의 반점을 보고 ‘상서(尙書)’ 홍범(洪範) 구주(九疇)를 만들었다. 그래서 ‘하도와 낙서’는 역경의 상징과도 같다. 그림에서 말과 거북의 등에 바둑판 같은 문양이 등장하고, 그 위에 흰돌과 검은돌이 보이면 그것은 거의 복희씨와 하우가 만든 ‘하도낙서’로 보면 된다.

삼성리움미술관에 소장된 ‘하도’는 ‘복희씨’와 연관 지어서 봐야 이해될 수 있는 그림이다. 용마를 그린 ‘하도’는 ‘서수도8곡병(瑞獸圖八曲屛)’에 들어 있는 작품이다. 용마의 등에는 복희팔괘도가 그려져 있는데 말의 모습이 조금 특이하다. 용마는 말은 말이되 평범한 말이 아니라 몸이 용비늘로 되어 있어 용마라 부르게 되었다. 용마는 실재하지 않는 상상의 동물이다. 하늘과 땅의 정기를 형상화한 것으로 풀이된다. 그러니 복희씨가 용마를 보았다는 뜻은 그 깨달음의 순간을 상징적으로 표현한 것일 수도 있다. 꿈에 계시를 받았다거나 천사가 길을 안내했다는 표현과 마찬가지다. 이런 초자연적인 현상은 아무런 고민이 없는 보통 사람에게는 일어나지 않는다. 어지러운 백성을 구제하려 한다거나 삶과 죽음의 문제를 해결하겠다는 다부진 목적을 가진 지도자들에게서 발견할 수 있는 현상이다. 그래서 ‘하도낙서’는 보통 하늘로부터 부여받은 황제의 통치권이라는 뜻으로도 쓰였다. ‘서수도8곡병’에는 용마 외에도 ‘호랑이, 토끼, 학, 사슴, 거북이, 봉황새, 용’ 등의 상서로운 짐승들(瑞獸)이 그려져 있다.

그렇다면 ‘복희씨’는 팔괘도를 통해 무엇을 알려주고 싶었던 것일까. 복희씨는 우주의 비밀을 간파한 위대한 황제였다. 그는 “위로는 천문의 법칙을 관찰하고, 아래로는 지구의 각종 물리적 법칙을 살피며, 새나 짐승의 무늬와 토양의 특성을 살폈다. 가깝게는 자신의 몸에서, 멀리는 다른 사물로부터 취해, 팔괘를 만들어, 신명의 작용에 통하고 만물의 상황을 유추해 알 수 있도록 했다.” 즉 자신이 알아낸 우주의 오묘한 신비를 다른 사람에게 이해시키고자 그것을 기호논리로 쉽게 파악할 수 있도록 만든 것이 팔괘도이다. 그러니까 팔괘도는 하나의 유기체적인 기호논리로 세상 일체 만물의 모든 상황에 적용해볼 수 있다는 뜻이다. 만약 복희의 팔괘도에 담긴 기호를 파악해 우주의 원리를 알 수 있다면 ‘위로는 천문에 통하고 아래로는 지리에 통하며 그 사이의 인간사에 통해 무엇이든 다 통하게 될 것’이다. 이렇게 통해서 어떻게 하라는 뜻인가. ‘주역’의 ‘설괘전(設卦傳)’에는 “옛날 성인이 역을 만든 것은 장차 본성과 천명의 이치를 따르고자 한 것이다. 이 때문에 하늘의 도를 세워서 음과 양이라 말하고, 땅의 도를 세워 유(柔)와 강(剛)이라 말하고, 사람의 도를 세워 인과 의라 한다”고 했다. 그래서 17세기의 도학자 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸)은 도에 대해 ‘본래 사물의 당연한 이(理)를 가리켜 말한 것’이라고 말했다. 즉 도라는 것은 ‘형상이 있는 사물에 나아가서 그 속에 갖추어져 있는 이치’를 아는 것으로, 복희씨가 숫자로 만든 팔괘 속에 우주만물의 이치를 담은 것과 같다는 뜻이다.

‘하늘의 도’를 알면 점집을 찾지 않는다

복희씨가 팔괘를 만든 것은 하늘의 도를 배워 사람의 도를 실천하게 하는 것이 그 목적이었다. 그러므로 자신의 삶으로 천명을 실천하는 사람에게는 굳이 역이 필요 없다고 할 수 있다. ‘주역’을 제대로 공부한 사람이라면 굳이 점집을 찾지 않는 이유도 바로 이 때문이다. 그래서 도학을 공부한 선비들은 ‘주역’의 ‘곤괘(坤卦)’ 문언(文言)을 금과옥조로 여겼다. “군자는 경(敬)으로 내면을 곧게 하고 의(義)로써 외면을 바르게 한다.” 진정한 신통력이란 지혜에서 오는 것이지 머리 위로 빛이 나와 과거와 미래를 아는 것이 아니라는 가르침이다.

‘주역’의 원리를 알고 나면 자신의 인생은 물론 우주 자연의 이치까지 아는 것이 그다지 어렵지 않다는 것을 실감하게 된다. 필자가 30대 중반이었을 때였다. 이사할 집을 구하러 다니던 중 한 부동산에 들어갔다. 그런데 처음 본 부동산 중개사가 대뜸 나에게 이렇게 말했다. “작가시죠? 그럼 시끄러운 저층은 안 되겠네요.” 깜짝 놀란 내가 어떻게 알았느냐고 물었더니 대답은 간단했다. “딱 보면 압니다.” 워낙 많은 사람들을 만나다 보니까 처음 보는 순간 바로 ‘사이즈’가 나온다고 했다. 알고 보면 세상에는 숨은 고수들이 상당히 많다. 미장원에서 가위질을 하는 미용사는 머릿결만 봐도 그 사람이 어떤 직업을 가졌는지 알 수 있다고 했고, 신발을 수선하는 동네 아저씨는 수선해주는 신발 상태만 봐도 알 수 있다고 했다. 관심을 갖고 한 분야에 전념하다 보면 굳이 어려운 64괘를 외우지 않아도 문리가 트인다는 뜻이다. 문리가 트이면 그것을 잣대로 세상 일체 만물의 상황에 적용해도 거의 들어맞는다. 이 정도 경지가 되면 “돗자리 깔아도 되겠다”는 소리를 들을 수도 있다.

아무리 그래도 자신의 하루 운세를 점칠 수 있는 방법이 있지 않겠느냐 반문할 수도 있다. 그래서 ‘주역’의 ‘계사전’에는 이런 구절이 나온다. “군자는 기미(幾)를 보아 움직이니 하루 종일 기다리지 않는다.” 기미는 아직 움직이지는 않으나 이제 막 움직이려 하는 미묘한 상태를 말한다. 무슨 일이 일어나려면 그전에 반드시 먼저 징조가 있기 마련이다. 그 징조를 무시하지 않고 알아차리는 것이 바로 기미를 아는 것이다. 그래서 뛰어난 역술가들은 아침 방바닥에 비치는 햇볕만 봐도 그날 어떤 성씨를 가진 사람이 찾아올지를 안다. 그런데 이렇게 뛰어난 사람도 판단이 흐려질 때가 있다. 욕심이 개입되면 그렇다. 욕심이 개입되면 사태를 정확하게 파악하는 대신 자신이 보고 싶은 것만 보기 때문에 정확히 판단할 수 없다. 장기 둘 때 옆에서 훈수 두는 사람이 장기판을 더 잘 보는 이치와 마찬가지다.

주역을 공부하는 목적

공자가 ‘주역’을 공부하다 이렇게 말했다. “하늘이 나에게 몇 년만 더 오래 살게 하여 ‘주역’ 공부를 마칠 수 있게 해주신다면, 큰 허물이 없게 할 수 있을 것이다.” 우리도 공자처럼 ‘주역’ 공부를 하면 저런 경지에 오를 수 있을까. 그런데 이 공부가 결코 만만치가 않다. 일단 64괘를 다 외우는 것부터가 쉽지 않고, 그 괘를 필요할 때마다 자신의 상황에 적용해보는 것도 어렵다. 그렇게 고생하면서 중도에 포기하느니 더 빠르고 효과적인 방법이 있다. 공자가 죽을 때까지 공부해서 남긴 ‘진액’을 취하는 것이다. 그것이 바로 ‘주역’의 ‘계사전’이다. 즉 하늘의 도가 사람의 도에 어떻게 적용되어야 하는가를 설명한 책이기 때문에 그 결과물을 읽기만 해도 평범한 나의 삶이 완전히 달라진다. 또한 설명이 아주 구체적이어서 ‘주역’ 원문을 읽고 주눅 들었던 어깨가 활짝 펴진다. 예를 들면 ‘주역’의 ‘곤괘’ 문언에는 이런 말이 나온다. “선을 쌓은 집안은 반드시 경사스러운 일이 있다(積善之家 必有餘慶).” 이 말을 불교의 인과응보와 연결하면 ‘부모가 덕을 쌓아야 자식이 복을 받는다’로 해석할 수도 있다. 좋은 말이다. 그런데 어느 정도까지 선을 쌓아야 할까. 이에 대해 공자는 ‘계사전’에서 다음과 같이 대답한다. “선도 쌓이지 않으면 성공할 수 없고, 악도 쌓이지 않으면 몸을 망치지 않는다. 소인은 작은 선을 무익하다고 생각해 행하지 않으며, 작은 악을 해가 적다고 생각해 그만두지 않는다.” 공자의 해설은 ‘선은 누적될 때 비로소 효험이 있고, 나쁜 일도 마찬가지로 누적된다. 누적되지 않으면 몸을 망치지도 않고, 하늘도 응보할 수 없다’는 사실을 알려준다. 그리고 다시 공자는 이렇게 말한다. “이를 확대하여 같은 범주의 일에 적용해 나간다면, 천하에서 가능한 일은 모두 끝마칠 수가 있다.” 우리가 ‘주역’을 공부하는 이유는 점을 치기 위해서가 아니다. ‘주역’을 만든 필자의 의도대로 살기 위함이다. 어떤 가르침이든 자신의 것으로 삼아 실천하는 것이 중요할 것이다.