올해는 6·25전쟁 발발 70주년이다. 그 전쟁은 우리 현대사의 커다란 분수령이었다. 하지만 그 의미와 교훈은 점점 퇴락해 가고 있다. 돌이켜보면 6·25는 남북 대결 와중에 공포와 증오의 근원으로 강렬하게 각인되었다. 이로 인해 전략적으로 다양한 교훈을 얻으려는 노력은 상대적으로 미흡했다. 이제라도 그 교훈을 깊이 탐색하고 널리 공유하고 계승해야 마땅하다.

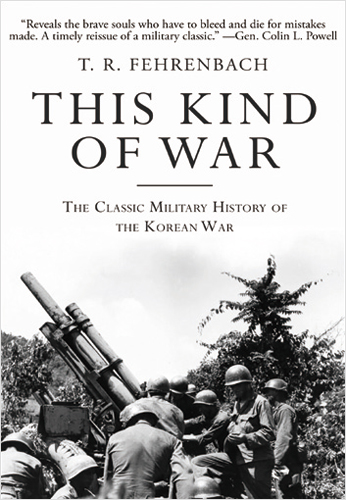

비록 미국인에 의해 쓰였지만 마침 우리에게 커다란 자극이 될 만한 노작(勞作)이 있다. 바로 시어도어 페렌바크의 ‘이런 전쟁’(This Kind of War·1963)이다. 이 제목은 원어의 뉘앙스나 책의 전체적 내용에 비추어 ‘이런 희한한 전쟁’ 또는 ‘이런 형편없는 전쟁’쯤으로 읽힌다. 6·25는 미국의 준비 부족과 실책으로 말미암아 아무 실익도 없이 질질 끌며 엄청난 희생을 치른 ‘희한한’ 전쟁이었다는 것이 저자의 주장이다.

저자는 전차대대 장교로 6·25에 참전한 군인 출신의 역사저술가다. 하지만 자신의 참전에 대해서는 단 한마디도 언급하지 않고 오로지 제3자의 냉정한 시각을 고수한다. 그는 기록, 증언, 일지, 뉴스 등을 바탕으로 크고 작은 각종 전투를 아주 생생하게 복원한다. 그 분량이 무려 800여쪽에 이른다. 특히 한국의 산하(山河)에 대한 사실적 묘사, 그것을 배경으로 펼쳐지는 전투 상황의 드라마틱한 재현은 참전용사가 아니고는 불가능한 것이다.

미국은 전쟁 발발 즉시 참전을 결정하였으나, 초기에 투입된 미군은 계속해서 무너졌다. 결국 8월 초 낙동강을 사이에 두고 쌍방이 대치했다. 북한군은 주먹밥 세 덩어리와 총알만 주면 어디서나 싸울 수 있었다. 반면 미군은 엄청난 보급품이 필요했고 차량과 도로가 확보되어야 했다. 더구나 “미군은 군기도 없고 훈련도 안 되어 있고 적의도 없이 전쟁터에 왔다”.

1950년 8월 말 무렵 유엔군(18만명)은 북한군(10만명)보다 거의 갑절이나 되었다. 야포, 박격포, 전차 등 화력은 5 대 1로 우세했다. 더구나 제공권과 제해권을 완전히 장악했다. 이런 우위에도 불구하고 “북한군이 여전히 주도권을 쥐고 있었다”. 낙동강전투는 인적 요소의 중요성을 단적으로 보여주었다. 한번 무너진 군대가 재기하는 데에는 상당한 시간이 필요했다.

치열한 공방을 벌이며 피아가 엄청난 희생을 치렀다. 다행히 미군은 충분한 인적·물적 보급을 받으며 서서히 전력을 끌어올렸다. 반면 보급선이 길어진 북한군은 전투를 주도하면서도 내부적으로는 차츰 혼돈에 빠졌다. 9월 인천상륙작전이 성공하자 전세는 결정적으로 뒤집혔다. 아래위에서 협공을 받은 북한군은 겨우 2만5000명만 북으로 패주했다.

미국은 그동안의 악전고투를 까맣게 잊어버리고 승리를 ‘당연한’ 것으로 여겼다. 미국에 “전쟁은… 악을 무찌르기 위한 것이어야 했다”. 이런 성전(聖戰) 관념이야말로 미국의 전통적인 전쟁 이미지였다. 미국은 이 전쟁이 성전임을 확신하고, 사악한 적을 단호하게 응징해야만 했다. 그래야 비로소 성전이 웅장하게 마무리되는 것이다.

하지만 미국은 전쟁이 3차대전으로 비화하는 것을 염려했다. 특히 중공군의 참전 여부가 관건이었다. 미국 정부는 그런 중요한 정치적 판단을 오히려 극동사령관인 맥아더에게 일임했다. 그의 건의를 받아 미국 정부는 신생 공산국의 잠재력을 깔보고 미군의 북진을 명령했다. 미군과 한국군은 물밀듯이 북으로 올라가, 일부 부대는 압록강까지 도달했다.

그런데 중국은 미국이 생각한 대로 형편없는 삼류 국가가 아니었다. 그들은 ‘항미원조’가 여러 불만을 잠재우고 또한 국제적 위상을 높일 기회라고 판단했다. 더구나 미국이 지원하는 한국과 국경을 맞대는 것은 그들에게 악몽이었다. 중공군은 밤에만 움직여 항공 관측 및 공격을 피했다. 더구나 열악한 보급과 극한적 환경에 익숙해 있었다. 반면 미군은 험준한 지형 탓에 소규모로 분산되고 전선은 한없이 길어졌다. 미군의 강점은 대부분 사라졌다.

중공군의 기습을 받은 미군은 참패를 거듭하며 역사상 ‘가장 긴’ 후퇴를 해야 했다. 크리스마스까지 전쟁을 끝내겠다는 맥아더의 호언은 공언이 되고 말았다. 중공군은 서울 이남까지 밀고 내려왔다. 그러나 남한은 북한과 지형이 다르고 미군도 새로운 상황에 적응해 다시금 중공군을 몰아붙였다. 1951년 3월, 전선은 38선 근방에 형성되었다.

그 무렵 미국 정부는 국내 여론과 국제사회의 압력으로 전쟁을 ‘조건 없이’ 끝내려고 했다. 성전의 시대는 지나고 전쟁이 정치에 의해 좌우되는 시대가 열리고 있었다. 맥아더는 중공과의 성전(전면전) 불사를 주장하다가 해임되었다. 1951년 5월 말, 중공군은 한국의 중부와 남부에서 더 이상 승산이 없다고 생각했다. 미군도 험준한 북한 지역으로 밀고 올라갈 의지가 전혀 없었다. 그럼에도 국지적 전투들은 지속되며 참혹한 희생을 불러왔다.

양측의 이해에 따라 1951년 7월 정전협정이 개막되었다. 공산 측은 회담장소(개성)의 제안에서부터 전략적으로 나왔다. 반면 무조건 휴전에 쫓긴 미국은 회담에서 주도권을 잃었다. 공산 측은 온갖 협박, 억지, 기만으로 시간을 벌며, 그때마다 전열을 가다듬어 공세를 펴곤 했다. 협상 우위를 점하기 위한 제한적인 소규모 전투는 오히려 치열해졌다. 그러나 전쟁은 점점 이상하게 돌아갔다. “계속 싸우되 너무 열심히 싸우지 말라! 지지도 말되 이기지도 말라!”

휴전회담은 우여곡절 끝에 11월 현재 접촉선을 휴전선으로 하자는 데 동의했다. 사실상 결정적 사안이 매듭지어진 셈이다. 그럼에도 공산 측은 포로교환 문제 등을 놓고 신경전과 국제적 여론전을 벌이며 회담을 지연시켰다. 그러는 사이에 끔찍한 고지전이 이곳저곳에서 벌어지며, 엄청난 희생자를 양산했다. 회담은 2년을 끌다가 1953년 7월에야 종료되었다.

6·25전쟁은 여러 교훈을 남겼다. 그중에서도 중요한 것을 추려 보면 다음과 같다. 첫째, 싸울 준비와 의욕이 부재한 군대는 아무리 숫자가 많고 장비가 우수해도 결코 이길 수 없다. ‘준비 안 된’ 병사들을 전장으로 보내는 것은 죄악이다. 둘째, 전쟁이 확고한 목표 없이 그때그때 사정에 따라 수행되면, 엄청난 혼란과 의미 없는 희생을 야기한다. 당시 백악관은 수시로 전쟁 목표를 변경했다. 심지어 신문 뉴스를 보며 전쟁을 지휘한다는 조롱까지 받았다.

셋째, 적에 대한 오판은 재앙적 결과를 가져온다. 만약 미국이 중공군의 참전을 정확히 예상했다면 인천상륙 후 북진하지 않고 아주 유리한 조건으로 전쟁을 조기에 끝낼 수도 있었다. 그러나 전쟁은 아무 실익 없이 길게 연장되며 희생만 키웠다. 넷째, 미국이 조급하게 휴전 협상에 들어간 탓에 협상 테이블은 공산 측의 선전장이 되고 말았다. 공산 측은 전황의 열세에도 불구하고 거친 협상전술을 구사하며 미국의 약점을 철저히 이용했다.

‘이런 전쟁’은 미군이 치른 각종 전투를 통해 다양한 교훈을 탐색해 본다. ‘병사들은 싸울 준비가 되어 있나. 전쟁 목표는 확고한가. 적에 대한 판단은 정확한가. 조급증으로 협상력을 잃지나 않나.’ 이런 교훈은 우리에게도 변함없이 간절한 것이다. 더구나 우리 군이 치른 전투를 통해 우리의 입장에서 이끌어내야 할 교훈은 여전히 커다란 숙제로 남아 있다. ‘준비 안 된 채’ 산화한 수많은 6·25 호국영령들의 영면을 빈다.