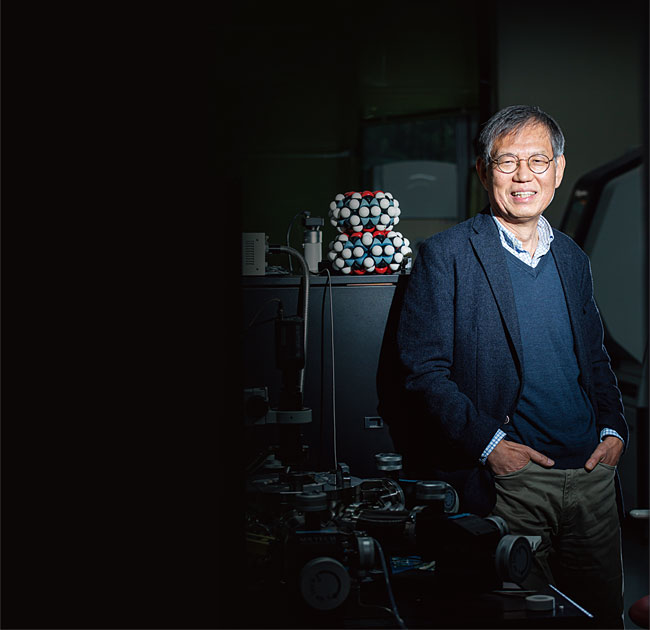

김기문 포항공대 화학과 교수는 한국 화학계의 스타다. 이는 그가 한국 과학 연구의 총본산인 IBS(기초과학연구단) 연구단장(복잡계자기조립연구단)이라는 데서도 확인된다. 지난해 12월 3일 포항공대로 김기문 교수를 찾아갔다.

그는 얼마 전 포항공대 인문사회학부에서 ‘나의 작품, 나의 인생’이라는 강의를 했다며 그 강의에 사용했던 슬라이드부터 보여줬다. 슬라이드 제목은 ‘저기 분자가 있기에’. 슬라이드를 넘기면서 그는 자신의 화학 이야기를 풀어나갔다.

김 교수는 서울대 화학과 72학번으로 1981년 미국 스탠퍼드대학 화학과로 유학을 떠났다. “학부 때는 (박정희 정부의) 10월 유신 때라 교정이 어수선해서 공부를 제대로 할 수 없었다. 그럼에도 카이스트에서 석사(지도교수 전무식)를 할 때 운이 좋아 좋은 논문 하나를 쓸 수 있었다. 그게 힘이 되어 좋은 곳으로 공부를 하러 떠날 수 있었다.”

“세상을 바꿀 수 있는 일에 도전하라”

스탠퍼드대학에 가서는 제임스 콜먼 지도교수에게 연구 아이디어를 갖고 찾아갔다. 그러자 콜먼 교수는 “그건 네가 독립적인 연구자가 되면 하라”고 했다. 성에 차지 않는다는 얘기였다. 대신 그는 “세상을 바꿀 수 있는 일에 도전하라”고 주문했다. 실제 콜먼 교수는 제자 두 사람을 노벨상 수상자로 키웠다. 칼 배리 샤플리스(2001년 노벨상)와 로버트 그럽스(2005년 노벨상)다. 김 교수는 콜먼 교수에 대해 “유기금속화학 교과서를 집필하신 분이고, 유기금속화학의 태두라고 할 수 있다. 그분의 또 다른 연구 분야는 생무기화학이다. 콜먼 교수는 두 분야에서 노벨상을 받을 만한 연구를 하셨다”라고 말했다.

김기문 교수가 넘기는 슬라이드에도 ‘세상을 바꿀 수 있는 일에 도전하라’라는 글씨가 보인다. 김기문 학생은 콜먼 교수의 이 말에 자극받고 “저는 홈런을 치고 싶다”라고 말했다. 그러자 콜먼 교수는 흡족해하면서 연구 주제를 줬는데, ‘상온에서 질소를 고정할 수 있는 방법을 찾아라’였다. 김기문 학생은 놀라지 않을 수 없었다. 공중 질소 고정은 화학자에게는 ‘성배(Holy Grail)’라고 불리는 난제 중의 난제. 공기 중의 질소를 붙잡아 암모니아를 만드는 기술은 화학 역사에서 유명한 하버-보슈법으로 이미 나와 있다. 1909년에 나온 하버-보슈 질소고정법은 고온·고압에서만 반응이 일어난다. 그런데 콜먼 교수가 김기문 학생에게 주문한 건 고온·고압이 아니라 ‘상온’에서 할 수 있는 방법 찾기였다. 콜먼 교수의 주문이 그리 황당한 건 아닌 게 자연은 이미 상온 질소 고정법을 알고 있었다. 뿌리혹박테리아라는 미생물은 공기 중의 질소를 붙잡아 암모니아로 환원시킨다.

박사과정 때 파고들던 화학의 ‘성배’

김기문 박사과정 학생은 ‘성배’에 도전했지만 결국 실패했다. 학위를 하면서도 ‘성배’를 찾아내지 못했다. 그럼에도 그는 “초석을 닦고 나왔다”고 했다. “이 길이 아니면 반대편으로 찾아가는 길을 보여줬다. 그 방법으로 교수님은 연구과제를 딸 수 있었고, 연구실 후배 3명도 그 연구로 박사학위를 받고 졸업했다.” 상온 질소고정법이라는 화학의 성배는 아직도 미스터리다. 김 교수는 1986년에 박사학위를 받고 스탠퍼드대를 졸업했다.

스탠퍼드대를 졸업한 뒤에 간 곳은 미국 중서부의 노스웨스턴대학. 1986년부터 1988년까지 2년간 엑스선 결정구조학을 공부했다. 김 교수는 “물질의 구조를 알아야 구조와 기능의 상관관계 규명이 가능해진다. 박사 때는 합성을 했고, 박사후연구원 때는 구조분석법을 배웠다고 보면 된다”라고 설명했다.

그는 이즈음 설립된 포항공대 초대 총장인 김호길 박사의 교수직 제안으로 1988년 7월 서울올림픽 직전 귀국했다. 그가 한국으로 돌아오면서 ‘선언’한 게 있었다. ‘미국에서 연구한 건 안 한다. 새로운 걸 하겠다.’ 김 교수는 “말은 쉬우나 그게 잘 안 된다. 대부분의 연구자들이 박사과정이나 박사후연구원 때 했던 지도교수의 주제를 갖고 와서 한국에서 계속 연구한다. 그래도 그러면 안 된다”라면서 한국에 와서 자신이 개척한 주제 중 하나로 ‘호박’을 소개했다.

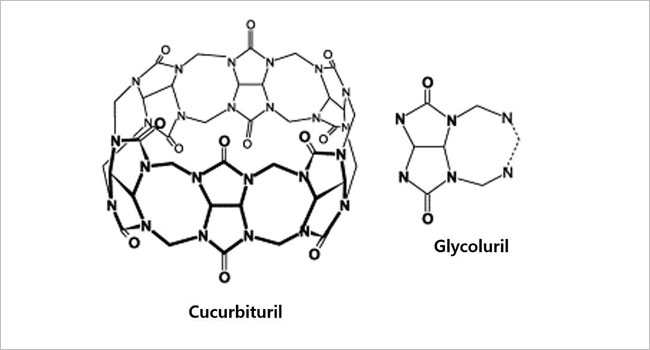

그가 호박이라고 부른 건 ‘쿠커비투릴’. 김 교수는 “내 연구의 아이콘이 쿠커비투릴”이라면서 쿠커비투릴 화합물 모형을 갖고 와 보여줬다. 쿠커비투릴을 이루는 기본 골격은 ‘글리콜루릴(Glycoluril)’이라는 물질이다. 글리콜루릴(C4H6N4O2)은 산소, 수소, 질소, 탄소 원자 16개로 만들어졌고, 이 글리콜루릴이 옆으로 연이어 붙으면서 전체적으로 호박 모양 구조를 이룬다. 김 교수는 “미국인이 핼러윈 때 집 안팎에 만들어놓는 호박 장식(Jack-O-Lantern)과 모양이 비슷하다”고 했다. 김 교수가 보여준 모형은 글리콜루릴 6개로 된 거다. 그리고 쿠커비투릴(Cucurbituril)이라는 이름은 호박의 학명(Cucurbitaceae) 앞부분(cucurbit)과, ‘글리콜루릴(Glycoluril)’의 뒷부분 글자(uril)를 합해 만들어졌다.

30년간 연구한 쿠커비투릴

김 교수는 “쿠커비투릴을 갖고 30년 연구했다. 쿠커비투릴 연구 분야가 커지면서 학회도 생겼다”라고 말했다. 그가 보여주는 슬라이드를 보니 관련 학회 이름이 ICCB(International Conference on Cucurbituril)이다. 2009년 첫 학회가 포항공대에서 열렸고, 이후 격년으로 행사가 개최되고 있다. 가장 최근의 행사는 2019년 제6회 행사였는데 미국 오하이오대학에서 진행됐다.

김 교수는 쿠커비투릴 관련 영어 책 두 권도 썼다. 영국 런던의 임페리얼칼리지 출판사가 집필을 요청해서 쓴 책이 2018년에 나왔다. 출판사가 2007년쯤 접촉을 해왔고, 책이 나오기까지는 시간이 걸렸다. 김 교수가 1988년에 한국에 돌아왔으니, 그로부터 20년도 안 되어 김 교수가 개척한 쿠커비투릴 분야가 교과서가 필요할 정도로 성장한 것이다. 그가 쓴 영어 책 이름은 ‘쿠커비투릴: 화학, 초분자 화학 그리고 응용(Cucurbiturils: Chemistry, Supramolecular Chemistry and Applications)’. 이후 영국왕립화학회도 쿠커비투릴 분야 연구의 최전선을 보여주는 책을 쓰거나, 편집자가 되어 책을 만들어달라는 요청을 해왔다. 2019년 11월 책이 나왔는데 ‘쿠커비투릴과 관련 거대고리(Cucurbiturils and Related Macrocycles)’라는 제목이다.

쿠커비투릴이 무엇이길래 이토록 주목받는 것일까? 김 교수가 쿠커비투릴의 이력을 들려줬다. 쿠커비투릴은 1905년 독일의 로버트 베렌트(Robert Behrend)라는 연구자가 합성했다. 그때는 모양 등 정체를 몰랐다. 이후 75년간 잊혔었다. 1980년 미국 시카고 소재 일리노이대학의 윌리엄 모크(William Mock)라는 교수가 옛 논문을 보고 쿠커비투릴을 만들어 보았다. 그때는 분석 기술의 발전으로 쿠커비투릴의 구조를 알 수 있었다.

김기문 교수는 1990년 초 쿠커비투릴을 처음 보았다. 포항공대에서 일한 지 얼마 안 되었을 때다. 도서관에 가서 새로 온 학술지를 넘겨보다가 발견했다. 김 교수는 “쿠커비투릴은 대칭적인 구조였다. 나는 모양이 예쁜 것에 관심이 있다”라고 말했다. 관련 조사를 해보니, 연구자가 없었다. 앞에서 말한 윌리엄 모크가 10년간 연구하다가 연구비가 끊겨 중단했다. 그의 연구가 멈춘 시점에서 김기문 교수는 쿠커비투릴을 파고들었다.

그가 들여다보니 다른 사람이 연구를 하지 않은 이유가 있었다. 쿠커비투릴이 물이나 유기용매에 녹지를 않는 것이다. 강한 산성 용액에서만 녹았다. 윌리엄 모크는 산성 용액에 녹은 상태에서의 물성을 조사했지만 용매에 잘 녹지 않으면 해당 물질의 효용성이 떨어진다. 김 교수는 쿠커비투릴을 용매에 녹일 수 있는 방법을 찾기 시작했다.

김 교수에 따르면 분자에 ‘가지’, 즉 ‘치환기’라는 걸 붙이면 일반적으로 용해도가 좋아진다. 또 한 가지는 ‘동족체’ 만들기다. 동족체는 구조 안에서 반복되는 덩어리 구조는 같으나, 그 덩어리 개수는 다른 화합물을 가리킨다. 쿠커비투릴의 경우, 그 덩어리가 ‘글리콜루릴’이다. 쿠커비투릴은 글리콜루릴 여섯 개짜리가 맨 처음 발견됐다. 김 교수가 생각한 건 글리콜루릴 다섯 개짜리는 만들어볼 수 없는지, 또 일곱 개도 가능하지 않을까 하는 문제였다. 하지만 조건을 바꿔 봐도 ‘동족체’는 잘 만들어지지 않았다.

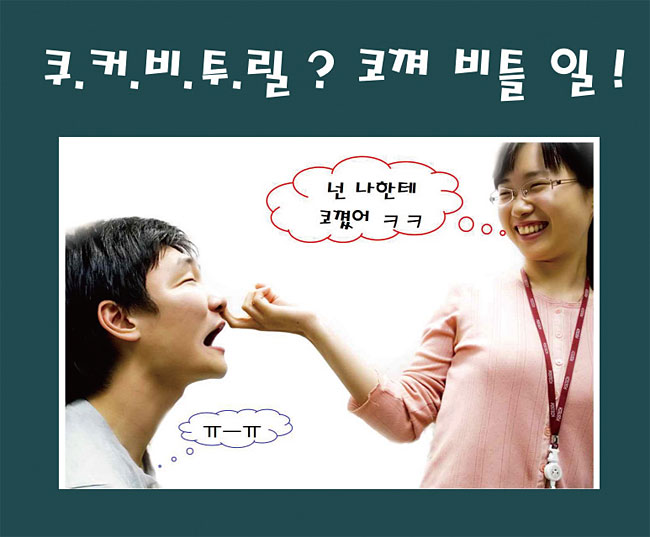

결국 5년을 허탕쳤다. 쿠커비투릴은 이제 고통스러운 이름이 되었다. 제자들은 그가 ‘쿠커비투릴에 코 꿰었다’라고 뒷담화를 했다. ‘쿠커비투릴’을 ‘코 껴 비틀 일’이라고 불렀다. 그는 1995년 연구년을 맞아 미국 MIT로 가면서 ‘쿠커비투릴 연구를 접자, 작은 논문 하나 쓰고 말자’는 생각을 하고 있었다. 그 무렵 한국에서 어느 날 팩스가 날아왔는데, “교수님, 신기한 걸 발견했습니다. 쿠커비투릴이 녹습니다”라고 쓰여 있었다. 김자헌 학생(현재 숭실대 화학과 교수)과 전유문 학생(미국 기업에어프로덕트 연구원)이 맹물에 소금(Na₂SO₄)을 넣어봤더니, 쿠커비투릴이 스르륵 녹았다고 보고해왔다.

이후 1995년 말 MIT에서 돌아올 때는 신바람이 났고 연구 아이디어가 넘쳤다. 쿠커비투릴을 용매에 녹여서 그 물질이 어떤 유용성을 갖고 있는지 확인할 수 있게 됐기 때문이다. 맨 처음 해본 게 ‘분자 술통(Molecule Barrel)’이었다. 쿠커비투릴은 속이 비어 있는 구조로, 안에 작은 분자(guest)를 집어넣고 또 내보낼 수 있다. 산도(酸度)를 조절하면 된다. 이 연구가 1996년 10월 미국화학회지(JACS)에 실렸다.

쿠커비투릴 연구로 주목할 논문 쏟아내다

김 교수에 따르면 JACS에 한국 연구자가 쓴 논문은 당시 1년에 5편이 될까 말까 했다. 1987년 포항공대 개교 후 1996년까지 미국화학회지에 논문이 나온 게 5편 미만이라고 그는 말했다. 한국 수준이 그때는 그랬다. 미국 화학회가 발행하는 주간지 C&EN(Chemical and Engineering News)은 김기문 그룹의 연구를 ‘주목할 만한 연구’로 선정했다. 김 교수는 “한국에서 한 연구로 C&EN이 주목한 건 우리의 연구가 처음이었다고 알고 있다. 그러니 그전까지는 한국에서 한 일은 주목받은 적이 한 번도 없었던 것”이라고 말했다.

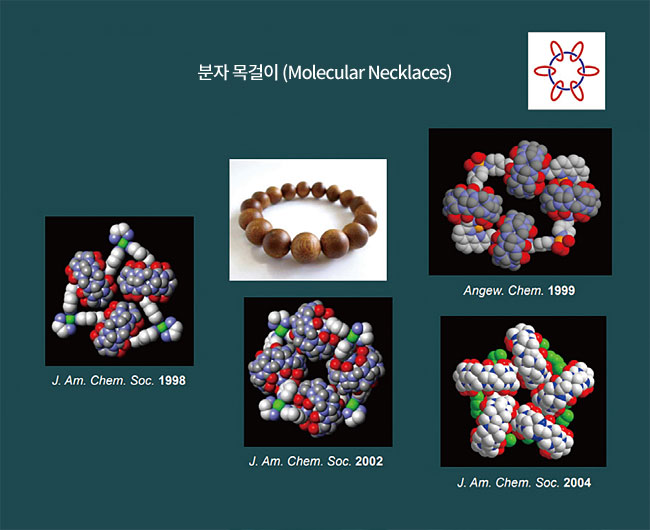

이때부터 논문이 줄줄이 사탕처럼 쏟아졌고, 그의 그룹은 곶감 꿰듯 연구 결과를 수확했다. ‘분자 술통’ 다음 연구는 ‘분자 곶감 꿰기’였다. 꼬챙이에 곶감을 꿰듯 분자 고리들이 막대에 꿰어져 있는 구조를 만들었다. 막대의 양 끝은 막혀 안에 들어간 분자 고리들은 빠져나올 수 없다. 일본 오사카대학의 하라다 교수가 긴 막대(고분자)를 이용해 곶감 꿰기를 시도한 기존 연구가 있었지만 이 방법은 효율이 너무 낮았다. 김 교수 그룹은 발상을 전환했다. “긴 막대에 꿸 게 아니라, 짧은 막대에 분자를 꿰자. 그런 뒤 그 막대들을 이어 붙이면 ‘곶감 꿰기’가 된다.” 이때 곶감에 해당하는 게 쿠커비투릴이다.

그 다음 연구는 ‘분자 목걸이’였다. 논문이 또 JACS에 실렸다. JACS에 첫 논문이 실린 한 달 뒤인 1996년 11월, C&EN에도 연구 내용이 소개되었다. 그리고 두 달 지나 김기문 교수 그룹은 JACS에 논문을 또 냈다. 2차원 그물망에 일정하게 쿠커비투릴을 하나씩 꿰어 넣은 연구 결과였다. 이 연구는 황동목 학생(현재 성균관대 신소재공학부 교수)이 했다. 포항공대는 김기문 교수를 정교수로 조기 승진시키는 걸로 뛰어난 연구 성과에 보답했다.

화학자는 자존심 걸고 새 구조를 만든다

그는 “1997년에서 2000년까지 3년간 가장 열심히 일한 것 같다”라고 말했다. 1997년 말 한국연구재단의 ‘창의적 연구진흥과제’에 지원해 선정됐으며, 다음해 2월에는 ‘지능초분자 연구단’을 출범시킬 수 있었다. 창의적 연구진흥과제는 해당 분야의 뛰어난 연구자에게 주어진다. 김 교수는 “당시 외환위기가 막 시작되어 창의과제에 선정되고도 연구비가 입금될까 걱정했다. 다행히 그해 12월 30일에 돈이 들어왔다”라고 돌아봤다. 김 교수는 “창의연구단 시절이 제일 맘 편했다. 간섭도 없었다”며 2006년까지 창의연구단 과제를 수행했다고 말했다.

‘동족체’ 연구에서도 성과를 올렸다. 처음 발견한 쿠커비투릴은 6조각 구조였는데 이걸 다양하게 만들었다. 6조각 외에도 5조각, 7조각, 8조각, 10조각짜리 쿠커비투릴 합성에 성공했다. 동족체 연구도 2000년 JACS에 논문이 나갔다. 이때 김자헌 박사(숭실대 교수)가 ‘쿠커비투릴’이란 이름이 길고 발음하기 힘들다며 새로운 용어 CB를 제안했다. 이후 CB가 학계의 표준 약자가 되었다.

김 교수는 왜 이런저런 모양의 분자들을 만드는 것일까? 그는 에베레스트에 올라간 영국의 힐러리 경이 ‘저기 산이 있기 때문에’ 올라간다고 말했듯이 화학자가 합성을 하는 것도 “저기에 분자가 있기 때문”이라고 했다. 김 교수는 “화학자의 일은 호기심에 바탕한 연구다. 누구도 만들어 보지 못한 구조를 화학자는 자존심을 걸고 만든다”라고 설명했다.

2011년 한국 화학자 세 명이 ‘논문 피인용지수 기준 세계 100명의 화학자’ 안에 들어갔다. 순위는 영국 클라리베이츠라는 기관이 매년 발표하는데, 포항공대 김기문 교수가 100명 중 한 명이었다. 2012년 IBS가 출범하자 그는 IBS 연구단장으로 선임됐다. 김 교수 말고 ‘100대 화학자’에 들어갔던 다른 연구자 두 명(카이스트 유룡, 서울대 현택환 교수)도 IBS 연구단장으로 뽑혔다. IBS에는 현재 30개의 크고 작은 연구단이 있다.

그의 연구단 이름은 ‘복잡계자기조립 연구단’이다. 김 교수는 “내가 만든 호박은 수단이고, 그걸로 뭘 하느냐 하면 자기조립(Self-assembly)과 분자인식(Molecular recognition)을 연구한다. 자기조립과 분자인식이 내 연구의 두 키워드다”라고 말했다. 자기조립은 분자가 스스로 뭔가를 만든다는 것이고, 분자인식은 특정한 다른 분자를 알아본다는 말로 보인다. 김 교수는 이를 “알아서 모이고, 스스로 모인다”라는 뜻이라고 풀이했다.

그리고 그는 “분자들이 모이면 초(超)분자가 된다”라고 말했다. 김기문 교수를 ‘세계적인 초분자화학자’라고 표현한 글이 있다. 이제야 왜 그를 초분자화학자라고 부르는지 알게 되었다. 김 교수는 “초분자의 두 개 핵심 개념이 자기조립과 자기인지”라고 말했다. 특정 분자가 모여야 일정한 성질과 구조, 기능을 가지며, 그러려면 해당 분자들끼리 서로를 알아봐야 한다는 것이다. 즉 분자인식이라는 조건이 필요하다.

스스로 알아서 조립되는 생명체

그가 생명체를 예로 들었다. 사람 몸은 조그만 부품이 모여 만들어졌다. DNA가 모여 단백질을 만들고, 단백질이 모여 세포를, 세포가 모여 조직을, 조직이 모여 장기를 구성한다. 몸은 일일이 조립해서 만들 수 있는 게 아니다. 스스로 알아서 조립된다. 김 교수는 “우리의 몸은 극단의 자기조립 사례”라면서 다음과 같이 설명했다. “화학자는 이런 분자를 하나하나 모아 생명체와 같은 걸 만들고 싶어 한다. 물론 그 근처도 접근하지 못했다. 그러면 인공세포라도 만들 수 있겠느냐? 어떻게 하면 분자를 잘 설계해서 그 분자들이 자발적으로 모이고, 우리가 원하는 구조와 기능, 성질을 가진 집합체를 만들 수 있겠느냐 하는 게 나의 화두다. 이 문제에 천착하고 연구해왔다.”

김 교수가 코로나 바이러스를 예로 들어 설명했다. 코로나 바이러스는 구형이고 속이 비어 있다. 구 안에는 유전물질(DNA·RNA)이 들어간다. 이걸 보호하는 구는 단백질로 이뤄져 있다. 이 단백질들을 뜯어보면 단순한 단위체다. 그것들이 자발적으로 모여 빈 공을 이루는 것이다. 이 단위체는 5개가 모이면 오각형 구조, 6개가 모이면 육각형 구조가 된다. 축구공은 오각형 조각과 육각형 조각이 모여서 만들어지는데, 코로나 바이러스의 구형 껍질도 이런 식으로 조립된 것이다.

노벨상 관문인 아이자트-크리스텐슨상 수상

김 교수는 앞에서 말한 ‘분자 목걸이’ 연구도 ‘분자기계’ 쪽으로 더 밀고 나갔다. 이 분야에서는 2016년 첫 노벨화학상이 나왔다. 연구는 장 피에르 소바주 교수(프랑스 스트라스부르대학)가 먼저 시작했다. 그는 1983년 두 개 분자 고리가 맞물린 초분자를 효율적으로 합성하는 데 성공했다. 이후 다른 두 명의 학자가 왔다갔다 하는 분자기계(프레이저 스토더트·영국 노팅엄대학)와, 바람개비 같은 분자기계(베르나르트 페링하·네덜란드 흐로닝언대학)를 만들었다. 김기문 교수는 “그들은 나보다 5년 이상 먼저 시작했다. 우리가 몇 년 늦었다”라고 말했다.

초분자화학-거대고리화학 분야에 권위 있는 상이 있다. 아이자트-크리스텐슨 상이다. 소바주와 스토더트 교수가 이 상을 받았다. 김기문 교수는 이들보다 늦은 2012년에 수상했다. 김 교수에게 “노벨상을 받기에 앞서 받아야 할 상들이 있다고 하던데, 이 상이 그중의 하나냐”라고 물었다. 그는 “그렇다. 노벨상, 노벨상 하는데, 그에 앞서 한국 연구자들이 받아야 할 상들이 있다. 한국인은 그것도 거의 못 받고 있다. 그것부터 받아야 한다. 노벨상은 그다음이다”라고 말했다.

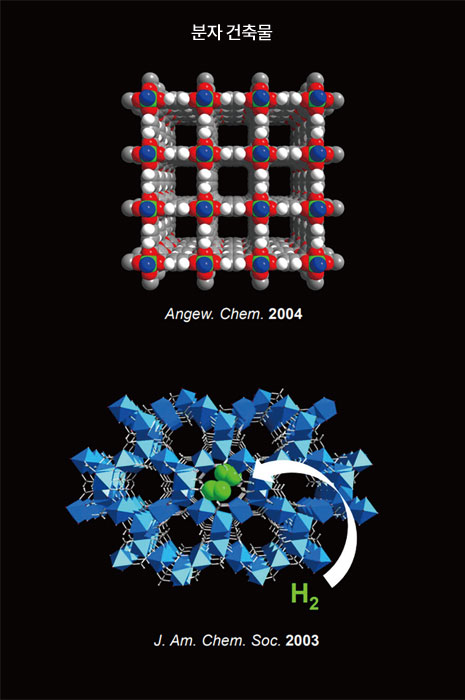

CB 연구와 병행했던 연구가 ‘분자 건축물’ 짓기다. 오마 야기(Omar Yaghi) 미국 버클리-캘리포니아대학 교수가 이 분야의 대가다. 노벨상 수상이 유력시된다. 금속이온과 유기분자를 연결시켜 고층건물을 짓는 게 목표다. 이런 구조를 MOF(Metal Organic Framework)라고 한다. 금속이온과 유기분자를 섞어주면 자기조립 방식으로 분자 건축물이 저절로 생긴다. 김 교수는 2003년에는 벌집 모양 분자 건축물을 만들었고 JACS에 논문이 나갔다. 수소분자를 잘 흡착해 극저온에서 수소저장 물질로 쓸 수 있지 않을까 주목받았다. 그는 “우선은 아름다운 구조를 만든 것이다. 그리고 2차적으로는 흥미로운 물성을 갖고 있나 확인해 봤다”라고 말했다. 그가 합성한 분자 건축물에서 가장 잘 알려져 있는 구조는 2000년 과학학술지 네이처에 나간 것이다. 포항공대의 이름을 따서 ‘POST-1’이라고 명명한 이 MOF는 삼각형 모양의 1차원 통로가 안에 있는 구조. 의약산업에서 중요한 키랄 화합물을 합성하거나 분리하는 데 유용하다. 네이처는 이 논문을 1950~2000년 사이에 네이처에 발표된 가장 주목할 만한 연구 35편 중의 하나로 꼽았다.

김 교수는 한 연구에 머무르지 않고, 끊임없이 새로운 시도를 했다. 최근의 연구로 ‘소리를 이용한 화학반응 조절’이 있다. 특정 주파수에서 특정 화학반응이 잘 일어나는 걸 확인했다. 왜 그런지 아직 이유는 잘 모른다. 김 교수는 “화학은 숨이 긴 학문”이라며 “교수 되고 처음 5년은 기억하기 싫을 정도로 힘들었다. 그래도 두드리면 열린다는 확신이 있었기에 버텼다. 베팅하면 밀고 나가는 것이고, 그렇게 해서 성과를 만들었다”라고 말했다.

김기문 단장의 연구는 지면에 다 소개할 수 없을 정도로 많다. 생물학 연구를 위한 새로운 화학적 방법의 개발도 그중 하나다. 서울대 화학과 이현우 교수와 김빛내리 IBS RNA연구단장(서울대 교수)과 ‘단백질학’ 연구를 하고 있는데 곧 마무리 단계라고 했다.