차세대 에너지원으로 각광받는 핵융합 기술 개발을 놓고 과학기술 선진국들의 경쟁이 한창이다. 지금까지는 ‘토카막(Tokamak)’ 핵융합 장치가 대세인 가운데 ‘스텔러레이터(Stellarator)’ 장치 또한 제2의 르네상스를 맞고 있다. 대표적인 차세대 먹거리 산업으로 주목받아온 핵융합 기술은 우리나라도 연구를 주도하는 선두국에 속한다. 자기장을 이용해 플라스마를 가두는, 다른 듯 닮은 이란성 쌍둥이 같은 토카막과 스텔러레이터 방식이 맞이할 핵융합의 미래는 과연 어떤 모습일까.

연구 대세는 토카막

핵융합은 태양의 불타는 원리를 이용한다. 태양은 초고온 플라스마 상태의 중심에서 수소의 핵융합 반응으로 엄청난 열과 에너지를 쉼 없이 내뿜는다. 가벼운 수소원자가 초고온에서 융합돼 무거운 헬륨원자로 바뀌는 과정에서 사라지는 원자의 질량이 그에 상응하는 엄청난 에너지를 생성하는 것이다. 이것이 지구의 모든 생명체가 살아 숨 쉬게 하는 태양에너지의 비밀이다.

태양은 99% 이상이 플라스마 상태이다. 플라스마는 한마디로 기체가 고도로 이온화한, 기체보다 훨씬 자유로운 상태다. 흔히들 고체·액체·기체에 이어 물질의 제4 상태라고 말한다. 태양 중심에 항상 초고온의 플라스마가 있기에 핵융합 반응이 끊임없이 일어날 수 있다.

과학자들은 지난 반세기 동안 태양의 ‘핵융합 반응’을 지구상에서 실현하려고 노력해왔다. 무한 청정의 핵융합에너지를 만들기 위함이다. 지구는 태양이 아니다. 따라서 핵융합 반응이 일어나게 하려면 태양과 같은 환경을 인공적으로 만들어야 한다. 먼저 핵융합의 원료인 수소와 삼중수소가 필요하다. 값비싼 우라늄 원료를 필요로 하는 ‘원자력 발전’과 달리 중수소는 바닷물에서 얻을 수 있고, 삼중수소는 인공적으로 만들 수 있다.

문제는 1억℃ 이상으로 뜨거운 플라스마를 어떻게 가둬두느냐 하는 것이다. 수많은 노력 끝에 과학자들이 개발해낸 것이 토카막과 스텔러레이터라 불리는 ‘핵융합 가둠 장치’이다. 1952년 구소련의 과학자 사하로프가 플라스마를 가둘 수 있는 자석으로 만든 코일 방(토카막)을, 그보다 앞선 1951년 미국 프린스턴대학교의 리만 스피츠가 뫼비우스형의 꼬임 장치(스텔러레이터)를 설계했다.

세계 핵융합 연구의 대세는 단연 토카막이다. 상대적으로 실용화 가능성이 높기 때문이다. 우리나라를 비롯해 유럽연합, 미국, 러시아, 일본, 중국, 인도 등 세계 7개국이 공동으로 프랑스에 건설 중인 초대형 국제핵융합실험로(ITER)는 대표적인 토카막 장치이다. ITER는 인류 역사상 최대 규모의 핵융합 프로젝트로 불린다. 일본은 1950년대 말부터 핵융합에너지 연구를 시작해 1970년대 JT60 토카막 연구시설을 건설한 핵융합 분야 선도국이다.

토카막은 자기장을 이용한 둥근 도넛 모양의 플라스마 가둠 장치이다. 플라스마가 빠져나가지 못하도록 끝과 끝을 연결한 도넛 모양의 진공용기를 만들고 그 주변에 자기 코일을 설치했다. 플라스마 입자들의 진행 방향에 수직으로 자석을 설치해 자기장을 형성하면 도넛 안에서 중구난방 날뛰던 플라스마가 질서정연하게 자기력선 주변을 빙글빙글 돌아가며 움직여 밖으로 도망가지 못한다. 플라스마를 진공용기 안에 가둬야 하는 이유는, 핵융합로에 불순물이 있을 경우 그로 인해 열손실이 발생해 핵융합 반응에 필요한 온도에 이르지 못하기 때문이다.

토카막의 장점은 구조가 단순해 건설이 쉽고, 적은 비용으로 제작과 유지 보수를 할 수 있다는 것. 하지만 고용량의 플라스마 전류를 장시간 안정적으로 유지하고 정밀하게 제어하기 어렵다는 게 큰 단점이다. 토카막 장치에서 초고온의 플라스마를 얼마나 오랫동안 붙잡아 두면서 제어할 수 있는지가 핵융합 반응의 성패를 가른다. 아직은 토카막이 성능 면에서 스텔러레이터보다 우세이다.

제2의 르네상스 맞은 스텔러레이터

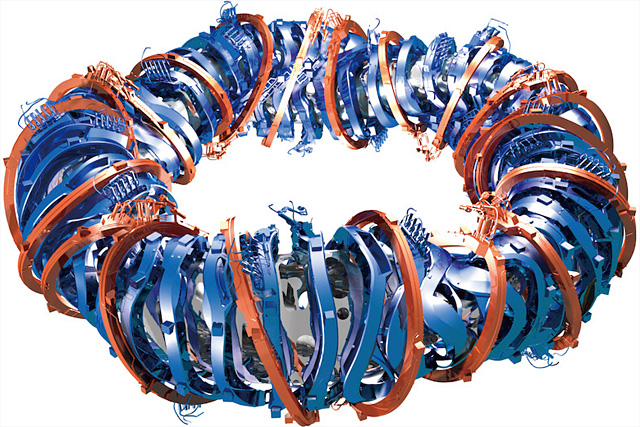

스텔러레이터 방식 또한 자기장을 이용한 도넛 모양의 플라스마 가둠 장치라는 점에서 토카막과 같다. 차이점은 플라스마를 꽈배기 형태로 만든다는 것. 스텔러레이터는 코일 자체를 뫼비우스의 띠처럼 여러 번 균일하게 꼬아놓은 형태라서 플라스마가 꽈배기처럼 꼬인 자기장을 따라 흘러 바깥으로 빠져나가지 않고 균일한 플라스마를 형성한다. 이 방식은 플라스마 전류를 장시간 안정적으로 유지하고 정밀하게 제어하는 게 가능하다.

반면 스텔러레이터는 구조가 꽤 복잡하다. 건설하기가 쉽지 않고 제작비용이 비싼 게 흠이다. 정교하게 휘어진 자기코일을 실물로 구현하기 어려워 오랜 세월 실현 불가능한 기술로 여겨온 게 사실이다. 그럼에도 스텔러레이터 방식이 다시 주목받고 있는 이유는 컴퓨터 계산능력과 정밀공학이 발전한 덕분이다.

토카막 연구에 앞장서고 있는 일본, 독일, 미국 등은 스텔러레이터 연구에도 가장 열심이다. 일본은 1998년에 스텔러레이터 방식의 핵융합실험로 ‘거대 나선장치(LHD)’를 건설했고, 독일 막스플랑크 플라스마물리학연구소는 2015년 10월 ‘벤델스타인7-X(W7-X)’라는 핵융합로를 완공해 실험을 거듭하고 있다. 일본의 LHD는 특정 조건에서 플라스마 발생 최장 운전시간이 1시간을 넘을 정도로 성능이 뛰어나다. 반면 토카막 방식에서는 최장 운전시간이 100초 남짓에 불과하다. ITER를 통해 중국 연구진이 달성한 기록이다. 현 수준에서 최대 목표는 300초. 300초 동안 핵융합 상태를 유지하면 실용화에 필요한 중요 기술적 난제를 점검할 수 있을 것이라 생각하기 때문이다. 결국 토카막은 운전시간을, 스텔러레이터는 핵융합 반응을 높이는 연구를 하고 있는 셈이다. 핵융합 전문가들은 토카막과 스텔러레이터의 장점을 살리면 실용화가 앞당겨질 것으로 내다보고 있다. 세계 핵융합계가 W7-X 같은 스텔러레이터 방식에 주목하는 이유가 여기에 있다.

토카막 방식의 핵융합 연구는 한국도 세계적 선두 그룹이다. 1995년 개발을 시작해 2007년 8월에 완공한 ‘케이스타(KSTAR·Korea Superconducting Tokamak Advanced Research·한국형 핵융합실험로)’ 덕분이다. KSTAR는 세계 최초로 초전도 자석만을 사용해 만든, 순수 실험용 핵융합 장치이다.

기존의 토카막 장치는 전자석을 이용한 일반 구리로 만든 것이었다. 그 때문에 강력한 자기장을 만들기 위해 높은 전류를 흘릴 경우, 전자석의 전기 저항으로 엄청난 열이 발생해 장치를 오랫동안 가동할 수 없었다.

중국 기술 능가한 한국의 KSTAR

따라서 KSTAR 이전의 핵융합로는 20~30초 가동하고 냉각수를 흘려주며 20~30분씩 쉬어야 해 에너지 손실이 이만저만이 아니었다. 이 결점을 보완하기 위해 등장한 것이 전기 저항이 0인 초전도 자석을 적용한 초전도 토카막 장치이다.

초전도란 어떤 종류의 금속이나 합금을 절대영도(0K·-273℃) 가까이 냉각했을 때 전기처럼 저항이 갑자기 소멸하여 전류가 아무런 장애 없이 흐르는 현상이다. 즉 초전도 자석은 전류가 통과할 때 저항이 0이어서 에너지 손실 없이 플라스마를 가두기에 딱 좋다는 얘기다. 세계에서 6번째로 건설된 KSTAR에 세계가 주목하는 이유다.

초전도 자석은 극저온에서만 작동하기 때문에 400가닥의 초전도 선 사이에 미세한 틈을 만들어 이 안으로 영하 268.5℃의 액체헬륨을 주입해 서서히 온도를 낮추어야 한다. 그래서 KSTAR를 ‘세상에서 가장 뜨거운 물질을 담은 세상에서 가장 차가운 그릇’으로 표현한다.

KSTAR는 70초간 고성능 모드(H-모드) 운전에 성공했다. 이는 수소 연료 1g으로 석유 8t 분량의 에너지를 얻을 수 있는 ‘핵융합’ 기술 실용화에 필요한 중요 난관을 넘어선 것이다. H-모드 운전시간이 60초를 넘으면 핵융합 과정에서 발생하는 고온의 플라스마가 불안정하게 요동치는 단계를 넘어서기 때문에 실용화에 근접한 기술력을 확보할 수 있다.

중국의 핵융합실험로 ‘이스트(EAST)’가 달성한 H-모드 운전시간은 60초. 한국이 이를 넘어서면서 한·중 간 핵융합 실험 전쟁도 치열해지고 있다. 70초를 운전한 만큼 실용화에 필요한 300초 달성에도 한층 가속이 붙을 것이다.

‘핵융합 발전’ 성공 땐 전기 무한생산

핵융합은 심화되는 에너지 위기에서 인류를 구할 꿈의 기술이다. 핵융합에너지는 ‘핵융합 발전’의 최대 목표다. 핵융합 기술을 이용해 발전소를 지으면 물만 있어도 인류가 영원히 쓸 수 있는 에너지, 즉 전기를 생산할 수 있다. 핵융합은 원자력발전 효율의 4배가 넘는다. 핵융합 전문가들은 2045년경이 되면 ‘핵융합 발전’ 기술이 완성돼 인류가 전기를 무한대로 생산하는 시대가 열릴 것으로 보고 있다.

핵융합과 비슷해 보이는 핵분열 반응은 무거운 방사성 원소를 쪼개어 새로운 방사성 원소로 변화시키고 이 과정에서 에너지를 얻는다. 이 때문에 ‘사용후 핵연료’와 같은 방사성 물질을 안전하게 처리하는 방법을 함께 고민해야 한다. 원자력발전은 핵분열 기술이다. 반면 ‘핵융합 발전’의 연료는 중수소(중성자 1개, 양성자 1개)와 삼중수소(중성자 2개, 양성자 1개)다. 이 둘을 초고온으로 가열하면 서로 충돌해 헬륨(중성자 2개, 양성자 2개) 하나와 중성자 하나를 만들어낸다. 다행히 중수소는 바닷물 속에 풍부하게 있다. 바닷물 1L로 석유 300L의 에너지를 만들 수 있다는 것이 과학자들의 계산이다. 삼중수소는 리튬의 동위원소에 중성자를 충돌시킴으로써 만들 수 있다.

과학자들은 삼중수소 300g과 중수소 200g만으로 고리 원자력발전소 1호기가 4일 동안 생산할 수 있는 전기 200만㎾를 얻을 수 있다고 한다. 인류가 핵융합 발전 기술만 완성하면 에너지 걱정에서 해방될 수 있다는 얘기다. 발전의 원료를 바닷물에서 쉽게 구할 수 있어 온실가스도 거의 발생하지 않고 석유고갈과 지구온난화도 동시에 해결할 수 있다. 성공하기가 어려워서 그렇지, 일단 한번 제대로 불을 붙이기만 하면 인류의 에너지 걱정은 크게 줄어드는 셈이다.