오늘날 서구문명은 두 사람이 비극적으로 죽은 자리에서 태어났다. 그들은 바로 소크라테스와 예수이다. 예수는 인성(人性)과 신성(神性)을 겸비한 매우 특별한 존재이다. 그는 ‘아버지의 뜻’을 이루기 위해 기꺼이 죽음을 선택했다. 그러나 소크라테스는 한낱 인간일 따름이다. 그는 왜 구명을 거부하고 한사코 죽음을 선택했을까.

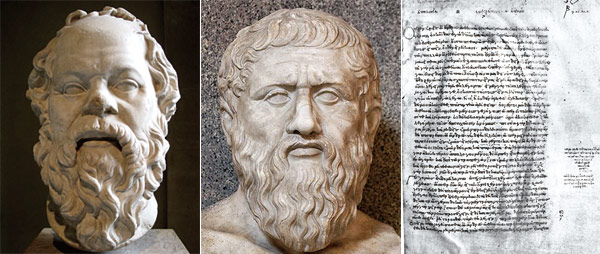

기원전 399년 어느 날 노(老)철학자가 피고의 신분으로 고대 아테네 법정에 소환된다. 20대 후반의 젊은 제자가 사형으로 결말이 나는 스승의 재판을 비통하게 지켜본다. 나중에 그는 스승이 법정에서 배심원들을 상대로 행한 격정적인 자기 변호의 연설을 생생하게 재구성해 놓는다. 그는 이 기록을 ‘소크라테스의 변명(Apologia Sokratous)’이라고 명명한다. 그가 바로 플라톤(BC 427~BC 347)이다. 스승은 물론 소크라테스(BC 470~BC 399)이다.

하지만 소위 ‘변명’을 자세히 읽어 보면 그것은 변명도 아니고 변호도 아니다. 소크라테스는 그가 광장에서 누군가와 1 대 1로 대화하던 방식 그대로 배심원들을 향해 자신의 철학적 견해를 거침없이 피력한다. 때로는 질타도 하고, 때로는 훈계도 한다. 그는 자신이 피고라는 현실에 전혀 개의치 않는다. 그에게 법정은 또다른 철학의 장(場)일 따름이다. 당시 재판은 1·2차로 나뉘어 진행된다. 1차 재판에서 유·무죄를 결정하고, 유죄일 경우 2차 재판에서 형량을 결정한다. 판결은 500명(또는 501명)의 배심원이 담당한다. 그는 1차 판결 전, 2차 판결 전, 2차 판결 후 각각 자신의 입장을 밝힌다. 처음 두 연설은 재판의 공식적 절차이고, 마지막 연설은 비공식적 발언이다. 첫 번째 연설이 가장 길고 또한 중요하다.

그는 먼저 그에 대한 아테네 시민들의 뿌리 깊은 반감에 대해 언급한다. 실제로 기원전 323년 아리스토파네스는 그의 희극 ‘구름’을 통해 소크라테스를 허황된 인물로 풍자한 적이 있다. 무려 24년 전의 일이다. 그때 이미 수많은 아테네 시민들이 그 희극을 보며 박수를 쳤다. 이를 통해 그에 대한 부정적 세평이 얼마나 오래된 것인지 알 수 있다. 도대체 그가 이처럼 악평을 받게 된 이유는 무엇일까. 일찍이 그는 ‘소크라테스보다 지혜로운 자가 없다’는 신탁을 받는다. 그는 유명한 정치가, 시인, 장인(匠人)을 찾아다니며 신탁을 ‘검토’해 본다. 이러한 ‘검토’야말로 그의 철학적 방법의 핵심이다. 그들이나 자신이나 진리를 모르기는 마찬가지였다. 그러나 그들은 모르면서도 안다고 생각하지만, 자신은 모르는 것을 모른다고 생각한다는 점을 깨닫는다. 이때부터 그는 사람들에게 ‘무지(無知)의 지(知)’를 깨우쳐 주는 일에 발벗고 나선다.

이러한 가차 없는 ‘검토’와 폭로를 달가워할 사회는 별로 없다. 건강하지 못한 사회일수록 더욱 그러하다. 실제로 당시 아테네 민주주의는 점점 쇠락해가고 있었다. 하지만 그는 그런 일이 자신의 사명이라고 생각한다. 더구나 그에게 젊은이들이 모여들고, 그들이 그의 가르침을 받고 그를 따라한다. 아테네인들은 이런 행태를 불편하게 여겼을 것이다. 급기야 이번에 ‘불경하다’는 모호한 죄목과 더불어 ‘청년들을 타락시켰다’는 죄목으로 고발된 것이다.

그러나 그는 아무나 말(馬)을 조련할 수 없듯이, 일반 시민들은 청년들의 교육을 담당할 자격이 없다고 주장한다. 따라서 교육은 오로지 자신과 같은 전문가의 몫이라고 단언한다. 이러한 주장은 고귀함이나 뛰어남을 잃어가는 당시 아테네 민주주의에 대한 신랄한 비판이기도 하다. 결국 배심원들은 대략 280 대 220 정도로 유죄 판결을 내린다. 그의 비타협적 자세에 비추어 오히려 호의적인 판결이라고 볼 수도 있다.

곧이어 2차 재판이 열린다. 그것은 원고와 피고가 각각 형량을 제시하면, 배심원들이 그중에 하나를 고르는 방식이다. 유력 정치가가 주축이 된 고발자들은 사형을 제안한다. 이는 피고가 섣불리 가벼운 형을 내놓지 못하게 하려는 강공책이다. 하지만 소크라테스에게 그런 재판 전략 따위는 안중에도 없다. 그는 이미 유죄 판결이 났음에도 자신이 오히려 상을 받아야 마땅하다고 한동안 주장하다가, 재판 형식상 마지못해 통상적 벌금형을 제안한다.

하지만 사형과 벌금형은 너무도 거리가 멀다. 게다가 그는 배심원들에게 동정 따위는 필요 없으니 오로지 시민적 양심에 따르라고 훈계까지 한다. 결국 사형 동의가 1차 재판의 유죄 동의보다 약 80표 더 늘어난다. 감옥으로 가기 전에, 그는 세 번째 연설을 한다. 그는 ‘나를 죽인’ 배심원들은 역사적으로 가혹한 비판을 받을 것이라고 경고한다. 그리고 사형에 반대한 배심원들을 향해 진정한 ‘재판관’이라고 부르며, 각별한 감사와 애정을 표한다.

사실 그와 아테네 시민들은 삶의 방식이 달랐다. 일반 시민들은 정치적 삶을 살고자 했다. 그것은 공적 삶과 사적 삶을 구분하여 적당히 타협하는 삶이다. 하지만 그는 철학적 삶을 살고자 했다. 그것은 공사 구분 없이 철학적 원칙이 관통되는 삶이다. 그리하여 부나 권력, 명예보다 ‘영혼을 보살피는 일’이 우선시되는 삶이다. 그는 그와 아테네 사이의 커다란 간격을 인식하고 있었으나, 결코 적당히 타협하려고 하지 않았다.

기원전 5~4세기 무렵은 동서양을 막론하고 역사적 격동기였다. 바로 이러한 시기에 소크라테스, 플라톤, 공자, 맹자 등 인류의 스승들이 한꺼번에 등장했다. 그들은 광포한 정치에 맞서 ‘어떻게 살아야 할까’를 이성적으로 사유하기 시작했다. 그들은 한결같이 사느냐 죽느냐보다 올바르냐 그르냐가 더 소중하다는 결론에 이르렀다. 놀랍게도 동서양 간에 아무런 차이가 없었다.

그러나 그들의 철학적 기획은 두꺼운 정치적 벽에 부딪혀 잇따라 좌절하고 말았다. 소크라테스의 재판에서 극적으로 드러나듯이, 철학과 정치는 끝내 화해하지 못했다. 이때 만약 그가 정치적 타협으로 목숨을 구걸했다면 철학은 조롱받으며 소멸되고 말았을 것이다. 그러나 예수가 ‘아버지의 뜻’에 따라 기꺼이 죽음을 선택했듯이, 그는 ‘철학의 명령’에 따라 구명을 거부하고 한사코 죽음을 선택했다. ‘소크라테스의 변명’은 이러한 사정을 고스란히 기록하여 세상에 알려주었다. 이를 통해 그의 철학적 기획은 소멸되지 않고 미완의 비원(悲願)으로 생생하게 살아남았다. 그리하여 ‘어떻게 살아야 할까’라는 물음이 오늘날 우리에게까지 면면히 이어지고 있다. 그럼에도 오늘날 ‘나만이 옳다’는 정치적 독단이 유난히 난무한다. 우리는 내가 옳다고 하기에 앞서 그의 ‘무지의 지’를 깊이 묵상해 보아야 마땅하다.