사람과 사람이 만나서 대화할 때 밥을 먹는 것이 가장 효과적이다. 사람은 일단 배가 불러야 너그러워지는 법이다. 아무리 좋은 이야기도 배고플 때는 귀에 들어오지 않는다. “밥 한 끼 먹자”라는 말은 이 지상에서 들을 수 있는 가장 따뜻한 덕담이다. 넉넉한 인간관계를 갖자는 의미를 담은, 김이 모락모락 나는 말이다. ‘밥’이 조금 무거운 만남을 의미한다면 차 마시는 일은 훨씬 부담이 덜하다. “밥 한 끼 먹자”라는 말을 하기 위해서는 얼마간의 각오가 필요하지만 “차 한잔 할까?”라는 말에는 그런 무게감이 없다. 그냥 가볍게 나가도 된다. 차 마시는 것이 밥 먹는 것만큼 절박하지는 않아도 차는 오랜 세월 인간의 삶을 적셔주었다. 사람은 밥만 먹고는 살 수 없다.

차를 마시며 누리는 행복

우리는 사물을 볼 때 전체를 제대로 보는 걸까? 혹시 놓치거나 빠뜨린 것은 없을까? 그런 의문이 들 때가 많다. 여러 사람이 함께 여행을 갔다 온 뒤 나중에 얘기할 때 보면 감동받은 지점이 제각각이다. 누군가는 결코 잊지 못할 추억의 장소였다고 목소리를 높이는데 듣는 나는 기억이 없다. 정말 그게 거기 있었나? 되묻게 된다. 이런 현상은 관심사에 따라 보는 대상이 다르기 때문이다. 자신이 좋아하는 것은 특별하게 보는 반면 무관심한 것은 건성건성 보기 마련이다. 같은 그림도 무엇을 보느냐에 따라 달리 보이는 이유다.

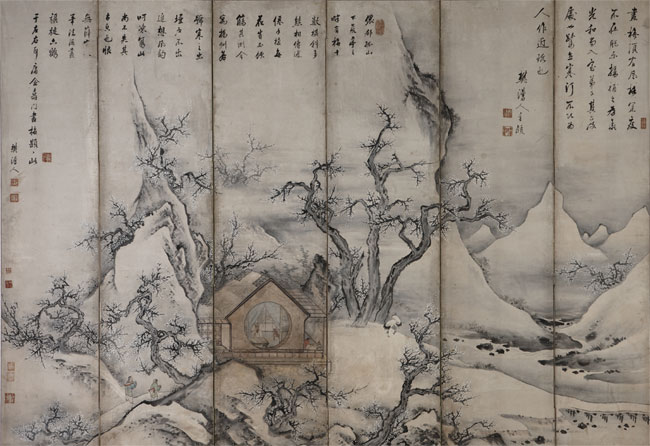

이한철(李漢喆·1808~1880)이 그린 ‘매화서옥도(梅花書屋圖)’는 매화꽃이 핀 서옥을 그린 풍경화다. 눈 덮인 설산은 휘장처럼 서옥을 둘러싸 운치를 더했다. 오른쪽 계곡 뒤로 보이는 원산은 이곳이 속세와 떨어진 별천지임을 암시한다. 영화세트장이라도 되는 듯 감탄이 절로 나오는 멋진 풍경이다. 처음 이 그림을 보면 주변 풍경이 먼저 보인다. 풍경의 중심은 집이다. 산을 배경으로 매화꽃에 둘러싸인 서재가 관전 포인트다. 방 안 풍경은 원형으로 된 창을 통해 고스란히 노출되어 있다. 방 안에서는 정자관을 쓴 선비가 책을 읽고 있고 그의 뒤에는 병풍이, 오른쪽에는 큰 탁자가 보인다. ‘매화서옥도’는 송대(宋代)의 시인 임포(林逋)를 그린 작품이다. 임포는 결혼도 하지 않고 매화를 아내 삼고 학을 자식 삼아 시를 지으며 산 은자(隱者)다. 은자는 벼슬을 하지 않고 속세를 떠나 숨어 사는 사람이다. 그래서 그를 ‘매처학자(梅妻鶴子)’라 부른다. 서재 주변에 심은 수십 그루의 매화와 두 마리의 학은 이곳이 임포의 거처임을 암시한다.

매처학자의 삶은 고아(高雅)한 선비들의 로망이었다. 그를 흠모하는 사람들에 의해 거듭해서 그림으로 탄생했다. 19세기에 초상화로 이름을 떨친 이한철도 그 무리에 합류했다. 이한철은 헌종, 철종, 고종의 어진(御眞)을 그린 실력자였다. 산수, 인물, 화조 등도 잘 그렸다. ‘매화서옥도’는 왕의 초상화를 그린 어진화사답게 깔끔하면서도 격조 있는 필치를 자랑한다. 조선 말기에 문화계를 휩쓴 ‘매화서옥도’ 열풍을 반영한다.

여기까지 보면 그림을 다 봤다고 생각할 것이다. 그런데 조금만 더 깊이 들여다보면 매화와 학, 선비 외에도 다른 인물이 더 보인다. 서재 바깥 오른쪽 마루의 시동과 왼쪽 길에 선 두 명의 시동이다. 서재로 향하고 있는 두 시동은 손에 두루마리를 들고 있다. 두루마리는 배접이 되어 있는 것으로 봐서 서재에 앉은 선비가 감상할 그림일 것이다. 선비의 운치 있는 삶을 엿볼 수 있는 장치이자 상징이다. 오늘은 마루에 앉아 부채질을 하고 있는 시동을 살펴보겠다.

부채질하고 있는 시동은 풍로 위에 주전자를 올려놓고 차를 끓이고 있다. 시동 중에서도 차 끓이는 아이를 특별히 ‘다동(茶童)’이라고 부른다. 더벅머리를 하고 붉은 옷을 걸친 다동이가 열심히 부채질을 하며 풍로의 불씨를 살린다. 한쪽 다리는 세운 채 맨바닥에 앉아서 몸을 풍로 쪽으로 기울였다. 다동이는 주인이 책을 읽다 부르면 언제라도 달려가 따뜻한 차를 대접할 것이다. 보글보글 찻물 끓는 소리, 방 안으로 흘러들어오는 차의 향기가 그림 밖으로 흘러나온다. 천지에 눈이 가득 쌓인 추운 날, 따뜻한 차 한잔은 책을 읽느라 선득해진 선비의 몸을 녹여줄 것이다. 세상사에 시달리지 않으니 이보다 더 안락한 삶이 있을까.

차는 생존을 위한 필수 음식은 아니지만 정신적인 쾌락과 풍류 있는 삶을 지탱하는 데 없어서는 안 될 물건이다. 차 마시는 것을 음다(飮茶) 또는 끽다(喫茶)라고 한다. 왜 차를 마실까? ‘다성(茶聖)’으로 추앙받는 당나라의 육우(陸羽)는, 차를 마시면 기분이 좋아지는 것에서 시작해 도의 경지에까지 다다를 수 있다고 말했다. ‘매화서옥도’는 매처학자가 소재이지만 매화와 학보다는 독서하고 차 마시는 선비의 모습에 더 주안점을 둔 작품이다. 문인들에게 차는 세속을 벗어나 유유자적하게 사는 정신세계의 일부가 되었다. 탈속적이고 심미적인 문인문화를 드러내는 데는 밥보다 차가 더 제격이었다. 그래서 문인들은 골동품, 글씨, 그림 등의 고동서화(古董書畫)를 수집해 자신의 서재나 정원에서 감상하는 취미생활을 즐겼다. 마음에 맞는 벗에게 차 끓이는 돌솥이나 물 끓이는 무쇠탕관을 선물하는 것도 잊지 않았다. 조선 후기 북학파의 거두 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)은 ‘북학의(北學議)’에서 “고동서화가 생활에 반드시 필요한 물품이 아니어서 없어도 되는 것으로 치부되기 십상이지만 이것을 통해 인간의 내면을 정화시킬 수 있다”고 주장하였다. 고상한 취미생활이 혼탁한 세상을 살아가는 사람들의 내면을 맑게 정화해준다는 의미다.

고동서화를 감상할 때는 밥 먹는 것보다 차를 마시는 것이 더 어울린다. 차는 없어도 그만이지만 이야기가 잠깐 끊길 때나 쉼이 필요할 때 맹숭맹숭한 분위기를 훨씬 풍요롭게 채워준다. 그리운 벗들과 만나 향을 피우고 차를 마시면서 좋아하는 그림 감상하기, 이때 마침 몇 달 동안 키운 화초가 활짝 꽃봉오리를 터트렸다면 누군가는 감탄하며 붓을 들어 시를 지을 테고 누군가는 악기를 연주하며 흥을 돋울 것이다. 이런 풍류가 담긴 생활은 돈 주고도 살 수 없는 청아한 쾌락이니 생활에 반드시 필요한 물품은 아니라도 사람의 내면을 맑게 정화시켜주는 작용은 충분하다 하겠다. 최혜인은 ‘조선 후기 다화 연구’(2016)라는 논문에서 “차는 속진을 털어내고 고요한 마음 상태를 위해 필요한 정신 음료”라고 주장하였는데 이보다 더 정확한 표현은 없을 것이다. 유독 많은 문인들이 차에 빠진 이유라고 할 수 있다.

무명씨로 남은 조선의 바리스타들

조선시대의 기록을 보면 차를 예찬하는 글들이 참으로 많다. 그런데 특이한 것은 차가 나오는 장면을 그린 ‘다화(茶畵)’ 중에서 선비가 직접 차를 끓이는 장면은 거의 없다. 조선 전기의 노비화가 이상좌(李上佐)의 전칭작인 ‘군현자명도(群賢煮茗圖)’에서 유일하게 발견될 뿐이다. 나머지 다화에서는 언제나 다동이가 차를 끓인다. 고상하고 아취 있는 선비 곁에는 언제나 차 끓이는 다동이가 등장해 분위기를 살린다. 다동이는 선비가 독서할 때나 그림을 그릴 때, 홀로 앉아 거문고를 켤 때, 폭포를 감상하거나 달을 구경할 때, 유람할 때도, 심지어는 선비가 낮잠을 잘 때도 구석진 곳에서 차를 끓인다. 두 사람이 모였을 때나 세 사람 이상이 모여서 대화하거나 시회를 열 때도 다동이는 오직 차 끓이는 데만 전념한다. 다동이들이야말로 조선시대의 전문적인 바리스타였다.

다동이의 모습은 그림마다 조금씩 다르게 나타난다. ‘매화서옥도’의 다동이처럼 풍로에 부채질을 하는 모습이 가장 일반적인 캐릭터다. 부채 대신 부지깽이로 화로의 불씨를 뒤적거릴 때도 있다. 때로는 부채나 부지깽이도 없이 두 손과 입으로만 훅훅 불어 불을 살리는 경우도 있다. 여러 차례의 차 시중이 끝난 뒤 화로 곁에서 무릎을 세우고 쭈그리고 앉아 잠이 든 다동이도 있다. 다동이의 복장과 머리도 몇 가지로 구분된다. ‘매화서옥도’의 다동이처럼 색깔 있는 옷을 입은 경우는 매우 드물다. 대부분 흰옷이나 연푸른색 상의를 많이 입었고 상하의는 분명하게 구분된다. 머리 모양은 더벅머리를 할 때도 있고 쌍상투를 할 때도 있으며 변발을 하고 한 가닥으로 머리를 땋아 내린 경우도 있다. 어느 경우든 다동이들은 그림의 중앙에서 한참 비껴나 구석진 곳에 그려진다. 그러다 보니 그림을 감상하는 사람들은 그림의 주인공들에게만 관심이 있을 뿐 다동이에게는 관심도 없다. 관심이 없으니 그림 속에 다동이가 있는지조차 모르고 지나칠 때가 많다.

그래서 조선시대 다화에 등장한 수많은 바리스타들은 이름이 없는 무명씨다. 유일하게 다동이의 이름을 밝힌 경우는 그림이 아니라 정조 때의 문신 오재순(吳載純)의 ‘북동아회도후지(北洞雅會圖後識)’에서 찾아볼 수 있다. 그 글에는 ‘차 달이는 화로를 안고 남쪽 난간 아래 있는 사람은 어린 사내종 태휘(太輝)’라고 적혀 있다. 다동이의 이름까지 밝혀주다니 왠지 오재순의 인품이 자상했을 것 같다. 이름은 없지만 조선의 바리스타인 다동이들은 그림 속에서 한결같은 자세로 차를 끓이면서 세월을 뛰어넘어 말을 건넨다. “차 한잔 하시겠어요?”