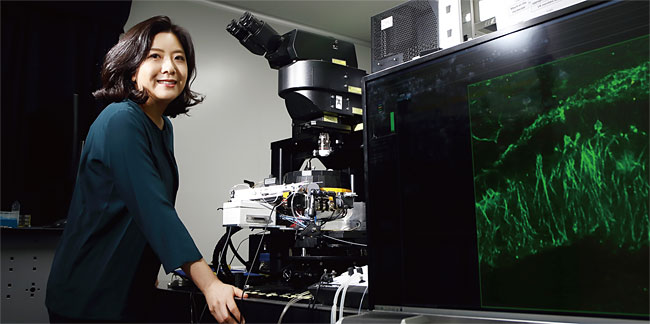

서울대 자연과학대 22동 415호실 입구에 ‘박혜윤 교수 실험실’이라고 안내판이 붙어 있다. 지난 2월 23일 박 교수를 따라 실험실 안으로 들어가니 어두컴컴하다. 박 교수가 안에서 실험하고 있는 대학원생이 있는지를 확인하고 등을 켰다. 안에 몇 개의 작은 방이 있다. 그중 한 방에 현미경이 있는데, 그 옆에는 ‘virtual reality(가상현실)’라는 글자가 쓰인 작은 칸막이가 놓여 있다. 박 교수는 “쥐를 놓고 가상현실 실험을 한다”라고 말했다.

박사과정 학생인 이병훈씨가 야구공보다는 크고 축구공보다는 작은 흰색 공을 보여준다. 흰색 공은 어디에 사용하는 것일까? 박 교수에 따르면, 공은 가상현실 장치의 소품이다. 공 위에 쥐를 올려놓는다. 쥐는 머리가 고정되어 있다. 움직이려고 발을 굴리면 공이 움직인다. 머리를 고정해놨기에 실제로 쥐가 다른 곳으로 가지는 못한다. 쥐는 가상현실 화면을 본다. 그리고 어느 길로 갈지를 탐색한다. 새로운 가상현실 공간에 들어가면 쥐의 두뇌 활동이 활발해진다. 현미경으로 그걸 촬영한다. 그런 뒤 다음 날 같은 가상현실 공간에 같은 쥐를 집어넣는다. 쥐는 와본 곳이라는 걸 기억할 거다. 그랬을 때 쥐의 뇌에서 어떤 일이 일어났는지를 본다.

쥐를 대상으로 한 가상현실 실험

박 교수는 “살아 있는 쥐의 어떤 뇌세포에서 기억이 만들어지는지를 보고자 한다. 그 기억을 불러올 때는 또 어떤 세포가 활성화하는지를 보는 연구다. 작년 초에 시작한 실험이다. 이병훈 학생이 애쓰고 있다”라고 말했다.

박 교수가 쓰는 현미경 장비는 이광자현미경(Two-photon excitation microscopy). 박 교수에 따르면, 광자 두 개가 형광분자에 동시에 흡수되면 에너지가 두 배 높은, 즉 파장이 2분의 1로 짧은 광자 한 개가 흡수된 것과 같은 효과를 낸다. 따라서 두 배로 길어진 파장의 빛을 사용할 수 있고, 더 긴 파장의 빛은 뇌 속으로 더 깊숙이 들어간다. 산란도 덜 일어나고 피에 의한 빛의 흡수도 덜 일어나기 때문이다. 그러니 보이지 않던 곳을 들여다볼 수 있다.

박혜윤 교수는 서울대 물리학과 95학번이며, 한국 여성으로는 처음으로 2014년 서울대 물리학과 교수가 되었다. 박 교수는 “나는 생물물리학자이자, 뇌과학 연구자이며, 뇌과학 연구에 쓸 수 있는 새로운 영상(imaging) 기술을 개발하는 사람이라고 표현하는 게 제일 맞다”라고 말했다.

생물물리학 한국서도 급성장 중

생물물리학자는 생명과학 연구에 필요한 새로운 기술을 개발하거나, 생명현상을 물리적으로 설명하는 이론 및 실험 연구를 한다. 박 교수에 따르면, 생물물리학의 큰 그림은 계속 변하고 있다. X선결정학, NMR(핵자기공명), 전기생리학(electrophysiology)은 모두 물리학자의 공헌으로 개발되었고, 기술이 성숙하면서 생물학자가 그걸 이용해서 생명현상을 연구해왔다.

요즘 생물물리학자가 개발하는 것 중의 하나는 단일분자 이미징(single molecule imaging) 기술이다. 단백질, RNA와 같은 생명의 분자 하나하나가 몸 안에서 어떻게 움직이는지를 연구하는 데 필요한 기술이다. 단일분자 수준의 초고해상도 영상을 만드는 게 목표다.

생물물리학은 국내에서도 급성장하고 있다. 지난해 한국물리학회 내에 생물물리 분과가 생긴 게 한 증거다. 물리학 배경을 갖고 생명현상을 연구하면 생물물리학자라고 할 수 있다. 서울대 물리학과의 생물물리학자는 홍성철 교수와 박혜윤 교수 두 사람이다. 물리학 연구를 하다가 생명 쪽으로 연구영역을 확대한 사람도 있다. 박 교수는 “생명 쪽에 못 푼 문제가 워낙 많기 때문에 물리학 지식을 생명현상 연구에 응용하고 싶어 하는 물리학자가 많다”라고 말했다.

박 교수는 살아 있는 동물의 단일분자 RNA 영상화 기술을 개발했는데 그걸 갖고 풀고자 하는 질문은 크게 두 개다. 첫 번째는 기억의 저장과 인출에 관여하는 뇌신경세포가 어딘지를 알고자 하는 연구다. 생물과학 용어로는 ‘RNA 전사 이미징(RNA transcription imaging)’이다. 그가 풀고자 하는 두 번째 문제는 ‘RNA 국소화(localization)’다. RNA 국소화는 용어만 봐서는 무얼 말하는지 알기 힘들었다.

‘RNA 전사 이미징’ 얘기를 먼저 들었다. 기억의 생물학이 현재 어디까지 와 있는지를 알 수 있다. 박 교수는 “현재 우리는 기억이 뇌신경세포 어디에 어떻게 저장되는지 모른다. 나는 아까 사진 찍으러 갔을 때 실험실에서 봤던 장비, 이광자현미경을 이용해 그걸 알아내고자 한다”라고 말했다.

100년 전 처음 시도된 기억의 생물학

그의 설명을 따라 잠시 기억의 생물학 역사를 살펴본다. 기억을 만들면 뇌에 물리적 변화가 있을 거라고 가정한 사람이 독일인 리하르트 지몬(Richard Semon·1859~1918)이다. 그는 이런 물리적 변화에 ‘엔그램(engram)’이라는 말을 붙였다. 100년 전 일이었으며, 그때에는 엔그램의 실체를 전혀 몰랐다. 그 작업을 처음 체계적으로 한 사람이 미국인 칼 래슐리(Karl Lashley·1890~1958)다. 래슐리는 쥐를 대상으로 치즈를 미끼로 사용해 미로 실험을 했다. 특정 미로를 따라가면 치즈가 있더라 하는 기억을 만들었다. 그리고 그 기억이 뇌의 어디에 저장되어 있는지를 확인했다. 대뇌피질을 제거하는 정도를 높이면서 기억이 계속 유지되는지를 보았다. 대뇌피질의 70%를 제거했을 때에야 쥐의 기억에 이상이 생겼다는 걸 확인했다.

박 교수는 “그 이후로는 기억이 어디에 저장되는지 관련 연구는 한동안 지지부진했다”라고 말했다. 1990년대에는 광유전학(optogenetics)이라는 신기술이 도입되었다. 광유전학은 지금 뇌과학자가 압도적으로 많이 사용하는 기술로 최근 엔그램 연구에도 널리 쓰이고 있다. 빛으로 생체조직의 세포들을 조절할 수 있는 생물학적 기술이다. 그 이전 뇌과학자들이 동물의 뇌에 전극을 꽂는 방식으로 연구했다는 것을 떠올리면 광유전학은 엄청 도약한 셈이다. 그리고 FISH(Fluorescence In Situ Hybridization·형광동소보합법 혹은 형광결합보체법)라는 이미징 기술이 또 나왔다. FISH를 이용하면, 기억 형성을 위한 RNA들이 어느 뇌세포에서 만들어지는지 알 수 있다.

박 교수는 “FISH는 뇌조직을 고정해놓고 RNA에 형광표지를 달아준 뒤 이미징하는 기술이다. 실험에 쓰인 쥐를 희생시키고 뇌를 꺼낸 후, 살아 있을 때 그 쥐가 기억 활성화를 위해 뇌의 어떤 신경세포에서 RNA를 발현시켰는지를 확인한다. 내가 개발하려고 하는 방법은 쥐를 죽이지 않는 거다. 살아 있는 쥐를 실시간으로 관찰하려고 한다. 쥐가 기억을 하고, 그 기억을 다시 떠올리기 위해 필요한 뇌신경세포가 어떤 것인지를 관찰하는 연구를 해왔다. 그 점이 내가 하고 있는 ‘살아 있는 동물 RNA 전사 이미징’과 FISH의 큰 차이다”라고 말했다.

박 교수의 두 번째 연구 주제는 ‘RNA 국소화’다. 이 내용을 듣기 전에 박혜윤 교수의 연구 히스토리를 잠깐 짚어본다. 그는 서울과학고를 졸업하고 서울대학교 물리학과에 진학했다. 박 교수는 “과학고에 다니면서 물리학을 좋아하게 됐다”라고 말했다. 박사학위는 미국 코넬대학에서 했다. 그는 물리학과가 아니라 응용물리학과를 택했다. “이론보다는 실험을 하고 싶었다”라고 그는 설명했다. 1999년 유학을 가서 2007년 박사학위(응용물리학)를 받았다.

박사 공부 기간이 8년으로 길어진 건 하고 싶은 공부를 찾아 랩을 중간에 바꾸었기 때문이다. 첫 번째 지도교수(1999~2003)는 해럴드 크레이그헤드(Harold Craighead)였고, 두 번째 지도교수(2003~2007)는 로이스 폴랙(Lois Pollack)이었다. 크레이그헤드 교수는 미세유체역학(Microfluidics) 전공자였다. 당시 미세유체역학은 뜨거운 연구 분야였으나 박 교수는 재미를 느끼지 못했다. 무려 4년을 보내다가 폴랙 교수 실험실로 옮겼다. 박혜윤 학생은 생물물리학자 폴랙 교수 밑에서 공부하고 싶었다. 폴랙 교수는 RNA 3차원 접힘(folding)을 엑스선 산란으로 연구했다.

박사 연구는 단백질 접힘의 동역학

당시 랩의 학생들은 가속기에 가서 팀 단위로 실험을 많이 했다. 박혜윤 박사학생도 처음에는 그렇게 했으나 독립적으로 하는 프로젝트가 있으면 좋겠다고 생각했다. 물어보니, 랩에서 선배들이 하다가 흐지부지되어 있는 프로젝트가 하나 있었다. 폴랙 교수가 같은 과의 와트 웹(Watt Webb) 교수와 하던 단백질 접힘의 동역학(kinetics) 연구였다. 그걸 박혜윤 학생이 해보겠다고 덤볐다. 결국 그는 폴랙과 웹 두 사람의 지도를 받아 박사학위를 받았다. 웹 교수는 앞에서 박 교수 실험실에서 보았던 이광자현미경 개발자다.

박 교수의 박사 연구인 ‘단백질 접힘의 동역학’ 연구는 무엇일까? 그는 코넬대학 유학 후 첫 번째 랩에서 미세유체역학을 공부한 바 있다. 미세, 즉 마이크로미터(10-6m) 스케일로 가면 관 속 유체 흐름의 성질이 달라진다. 그래서 일반적인 유체역학과는 다른 미세유체역학 연구가 필요하다. 그는 아주 작은 크기(scale), 즉 마이크로미터 굵기의 관을 만들었다. 그리고 그 관으로 액체를 흘려보내면서 여러 가지 화학반응을 시켰다.

연구의 첫 단계는 ‘미세유체역학 믹서’ 만들기였다. 박 교수는 “두 가지 액체를 빨리 섞는 기술을 개발했다. 화학반응을 일으키려면 섞어야 한다. 상업용 제품은 가장 빨리 섞을 수 있는 속도가 1밀리초(1000분의 1초)였다. 나는 그것보다 더 빨리 섞고 싶었다”라고 말했다.

박 교수에 따르면 1마이크로초(100만분의 1초)도 안 되는 짧은 시간에 굉장히 많은 단백질이 모양을 바꾼다. 그런데 상업적인 ‘믹서’로는 1밀리초 단위로만 액체를 섞을 수 있으니 단백질이 접히는 걸 제대로 볼 수 없었다. 그는 마이크로초 수준에서 빠르게 액체를 섞을 수 있었기에 단백질이 얼마나 빨리 모양을 바꾸는지를 측정할 수 있었다. 실험한 단백질은 세포 내의 칼모듈린(calmodulin)이었다. 칼모듈린 단백질은 칼슘 이온과 결합하면 모양이 급격히 바뀐다. 박 교수는 먼저 미세유체역학 믹서를 만든 논문을 썼고(2006년), 믹서를 이용해 칼모듈린 단백질이 모양을 바꾸는 동역학을 확인(2008년)했다. 칼모듈린은 칼슘과 결합하면서 두 단계에 걸쳐 모양이 확 바뀌었다. 첫 번째 단계는 수백 마이크로초 안에 대단히 빠르게 모양이 달라졌고, 두 번째 변화는 좀 더 느려서 밀리초 단위에서 반응이 일어났다.

그는 박사학위를 받고 2008년 6월 미국 뉴욕시 브롱스에 있는 앨버트아인슈타인의과대학의 로버트 싱어(Robert Singer) 교수 랩으로 갔다. 싱어 교수는 RNA 국소화 현상의 발견자이고, 이 현상은 박혜윤 교수의 두 번째 연구 주제다.

그전까지 사람들은 RNA들이 세포질 내부에서 그냥 흩어져 있을 것이라고 생각했다. 싱어 교수가 보니 그게 아니었다. 세포질 안의 특정한 곳에 RNA가 모여 있었다. 싱어 교수는 닭의 섬유아세포(fibroblast)에서 베타-액틴 mRNA의 국소화 현상을 발견, 1986년 생물학 학술지 ‘셀(cell)’에 보고했다. 그리고 12년 후인 1998년에는 뇌신경세포에서도 같은 현상을 확인했다.

살아 있는 뇌 안에서 RNA 단분자를 보다

박 교수가 뉴욕주 이타카를 떠나 뉴욕시 브롱스에 도착했을 때 싱어 교수는 이렇게 말했다. “살아 있는 뇌 안에서 RNA 단분자를 보는 일을 해줬으면 한다.” 박혜윤 박사는 속으로 싱어 교수가 미쳤나 하고 생각했다. 박 교수는 “(그때로부터 13년이 지난) 지금도 그게 가능하다고 생각하는 사람이 별로 없을 것”이라고 말했다. 그런데 박혜윤 박사후연구원은 그걸 해냈고, 연구 결과를 2014년 과학학술지 사이언스에 보고했다. 사이언스는 네이처와 함께 당대에 가장 권위 있는 과학학술지다. 박 교수는 “살아 있는 뇌 조직에서 RNA 단분자를 보는, 형광단백질을 붙여서 보는 기술을 최초로 개발해 낸 게 평가를 받았다”라고 설명했다.

“처음에 싱어 교수는 내가 생물학을 잘 모르는 물리학자이다 보니 좀 못 미더워했다. 내가 도착하기에 앞서 지난 10년간 싱어 교수 랩에서는 MCP 유전자 변형 쥐를 만들어내고 그 유전자가 발현하는 걸 보려 했으나 내내 실패했다. 다른 박사후연구원들이 여섯 번 시도했는데 모두 결실을 맺지 못했다. MCP-GFP라는 단백질이 있다. MCP는 쥐에는 없고, 박테리오파지라는 바이러스가 갖고 있는 단백질이다. GFP는 녹색 빛을 내는 형광단백질이고. MCP와 GFP를 결합한 유전자를 쥐의 DNA에 집어넣는 데까지는 내가 가기 전에 성공했다. 그런데 이 유전자가 발현되어 결국 단백질이 만들어져야 하는데 그걸 보지 못하고 있었던 것이다. 단백질이 만들어지면 녹색 빛이 나오는데 녹색 빛을 보지 못했다. 싱어 랩은 그 이유를 몰라 벽에 부딪혀 있었다.”

다른 연구원들은 쥐의 배아세포 핵에 특정 DNA 조각을 미세한 주삿바늘로 찔러 넣어 MCP-GFP 유전자 변형 쥐를 만들었다. 이 방법으로는 쥐의 DNA에 변형 유전자를 한 군데 삽입할 수 있는데, MCP-GFP 유전자의 경우 대부분 발현이 불활성화되어 단백질이 만들어질 확률이 매우 낮았다. 이에 박 교수는 바이러스를 이용해 배아세포 내에 MCP-GFP 유전자를 10개 정도 삽입하는 전략을 사용하였고, 그 결과 10개 중 하나에서 단백질이 만들어졌다. 녹색 빛이 나오는 걸 확인한 것이다. 그 과정에서 알게 된 건 MCP라는 단백질이 쥐 안에서는 잘 만들어지지 않는다는 것이었다. 이유는 모른다. 박 교수의 연구는 왕창 찔러보던 중 하나가 발현되는 걸 힘들게 확인한 것이었다고 할 수 있다.

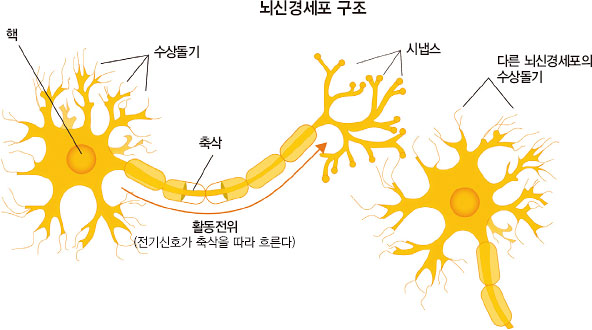

“내가 현미경으로 보니, MCP-GFP로 표지된 베타-액틴 mRNA가 만들어진 게 보였다. 베타-액틴 mRNA들은 만들어지면, 뇌신경세포 내부의 자신들을 필요로 하는 곳으로 이동한다. 수상돌기와 축삭돌기로 간다. 수상돌기와 축삭돌기는 핵으로부터 멀리까지 뻗어 있고, 시냅스를 통해 다른 신경세포들과 연결되어 있다. 뇌신경세포는 결국 핵에서 베타-액틴 mRNA를 만들고 멀리에 있는 수상돌기와 축삭돌기를 따라 존재하는 시냅스에 미리 갖다놓는 것 같다. 시냅스에 있다가 신호를 받으면 그 mRNA로부터 필요한 단백질을 만든다. 이렇게 하면 핵에서 만들어 멀리 보내는 것보다 훨씬 빨리 필요한 단백질을 시냅스에 공급할 수 있다.”

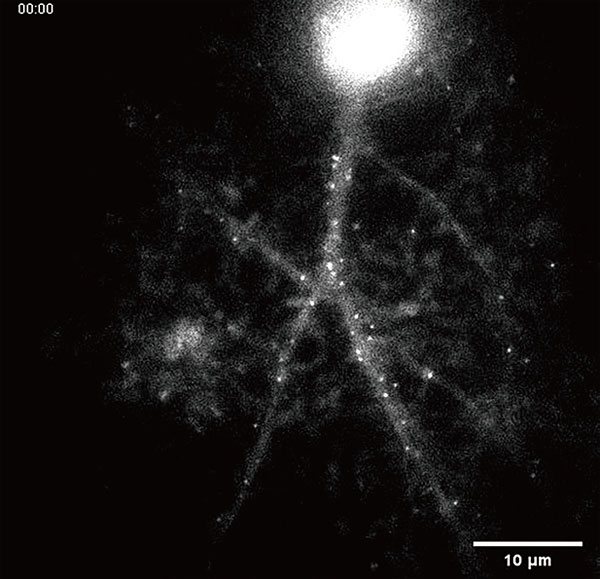

2014년 사이언스 논문이 베타-액틴이라는 가장 많은 양으로 존재하는 mRNA를 대상으로 한 연구라면, 2018년 서울대에 와서 한 연구는 Arc라는 기억 저장에 관여하는 mRNA를 대상으로 했다. 이 연구는 쥐에서 뇌신경세포를 꺼내서 했고, 학술지 ‘사이언스 어드밴시스’에 결과를 보고했다.

박 교수가 영상을 하나 보여주는데 밝은 점들, 즉 Arc mRNA가 분주하게 쥐의 뇌신경세포 안에서 돌아다닌다. 멈춰 있는 건 자리를 잡은 것이고, 이리저리 오가고 있는 mRNA는 위치를 찾고 있는 중이라고 했다.

박 교수는 생명과학 연구자로서는 ‘과학 연구의 최전선’이 처음 만난 연구자였다. 그가 들려주는 생명과학 이야기는 먼 얘기가 아니고, 내 얘기인 듯 들렸다. 앞으로의 생명과학자 취재도 흥미로울 것으로 기대된다.