인간의 유전체 서열을 읽어내는 작업은 진즉 끝난 줄 알았다. 미국의 빌 클린턴이 대통령이었던 당시 백악관에서 사람의 DNA 염기서열을 전부 해독했다고 발표했기 때문이다. 자료를 찾아보니 2000년 6월에 행사가 있었다. 사람의 유전자 책에 쓰여 있는 글자를 읽어내는 ‘인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project)’ 작업이 당시 대단히 주목받았다. 클린턴 대통령은 “유전자 책을 다 읽었으니, 인간의 질병 퇴치와 치유에 새로운 장을 열었다”고 말해 큰 기대를 안긴 바 있다.

지난 2월 3일 서강대에서 만난 조규봉 교수(화학과)는 “인간 게놈 프로젝트의 결과 논문이 백악관 행사 이후 2년쯤 지나 나왔고, 사람들은 이제 끝났구나 해서 신나했다. 그런데 끝난 게 아니다. 아직도 할 게 굉장히 많다”라고 말했다.

DNA 염기서열 읽는 법 개발하는 화학자

조 교수는 DNA 염기서열 읽는 법을 개발하는 화학자다. 한국 대학에는 조 교수와 같은 일을 하는 화학자는 거의 없다. 화학 분야별로 나눠 보면 그는 ‘생(Bio)분석화학자’다. 그는 “DNA를 현미경으로 보며 촬영했을 때 특정한 정보를 얻을 수 있도록 염색하는 법(Microscopy DNA Sequencing)을 개발하고 있다. 염기서열을 분석하는 생명과학자들이 나의 소비자(User)”라고 말했다.

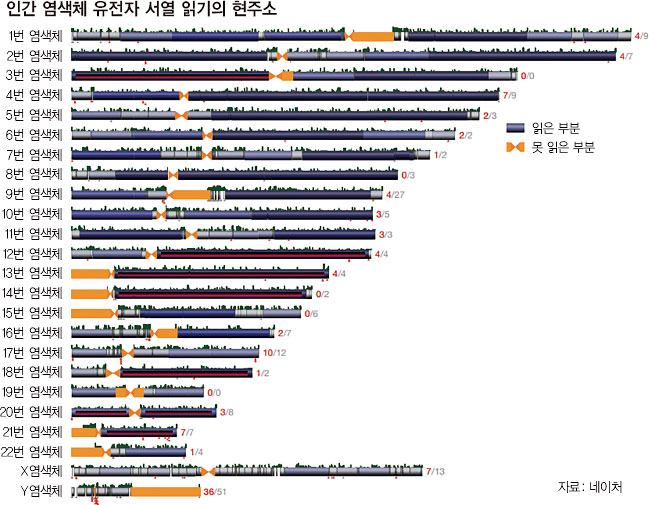

조 교수가 모니터에 슬라이드들을 띄우고 보여줬다. 한 슬라이드에는 인간 염색체 1번부터 22번까지와 X염색체, Y염색체가 그려져 있다. 사람의 염색체를 각각 얼마나 읽어냈는지를 한눈에 보여주는 그래픽이다. 염색체 길이는 1번이 가장 길고, 그다음이 2번이다. 20번을 전후한 염색체는 길이가 짧다. 그리고 염색체들 대부분이 검은색으로 칠해져 있으나, 노란 구간도 있다. 노란색 구간은 서열이 밝혀지지 않은 곳이다. 노란색이 많은 염색체를 보니 1번, 9번, 13번, 14번, 15번, 22번이다. 성염색체인 Y염색체는 절반이 노란색이다.

조규봉 교수는 “전체 염색체 크기 대비 판독 못 한 부분의 비율을 보면 남자 염색체인 Y염색체를 가장 못 읽었다. 왜 그런지 설명하기는 쉽지 않으나 Y염색체 해독이 매우 어렵다”라고 말했다. 반면 여자 성을 결정짓는 X염색체는 2020년 완전히 문자를 다 읽어냈다. 인간 유전체의 5%가 2021년 현재 미스터리라고 한다.

유전자 서열분석법 개발의 역사

유전자 서열분석법 개발 역사에서 맨 처음 나오는 이름은 프레더릭 생어다. 생어는 영국 케임브리지대학 교수로 일하며 노벨화학상을 두 번(1958년, 1980년) 받았다. 인슐린(아미노산 51개로 구성) 서열을 읽어내 첫 번째 노벨상을, 세포 내 에너지공장이라 불리는 미토콘드리아 염기서열을 해독해 두 번째 노벨상을 받았다. 생어의 유전자 서열분석법을 자동화하는 장비를 개발한 건 미국 캘리포니아공대 교수이던 리 후드(Lee Hood)다. “리 후드는 단백체학, 시스템생물학이라는 용어를 만든 사람이기도 하다”라고 조규봉 교수는 설명했다. 리 후드는 어플라이드 바이오시스템스(Applied Biosystems) 등 회사를 100개쯤 만들었다. 마이크로소프트 창업자이자 최고경영자였던 빌 게이츠가 그에게 시애틀에 있는 워싱턴대학으로 옮길 것을 제안하자, 워싱턴대학에 분자생명공학과를 만들어 옮겼고, 이 대학을 유전체 연구의 한 중심으로 만들었다. 그리고 더 자유로운 연구를 위해 학교 밖에 ‘시스템 생물학 연구소(Institute of Systems Biology)’를 만들었다. 조규봉 교수는 “리 후드를 개인적으로 좋아한다. 내가 이 분야 연구를 하게 된 이유 중의 하나다. 그는 완전히 새로운 세상을 만들었다. 너무너무 대단하다. 그런데 노벨상은 받지 못했다”라고 말했다.

리 후드가 개발한 자동 서열분석법은 ‘인간 유전체 프로젝트’에서 사용되었다. 1990년에 시작된 인간 유전체 프로젝트는 공식적으로 2005년까지 가동됐다. 미국 유전학자 프랜시스 콜린스가 대표 저자로 나선 논문은 2004년 과학학술지 네이처에 실렸다. 그러니까 빌 클린턴이 2000년에 선언하고, 4년이 지나서였다. 당시 논문 제목은 ‘유전자를 갖고 있는 염색체 서열 분석을 끝내면서(Finishing the Euchromatic Sequence of the Human Genome)’였다. 조 교수는 “사람의 유전체를 다 읽었다고 하는데, 아까도 말했지만 끝난 게 아니다. 유전자를 갖고 있는 염색체 부분만 분석을 끝냈다. 논문 제목에서 알 수 있듯이 사실 이건 말장난이다”라고 말했다.

“사람의 유전체는 아직 다 읽은 게 아니다”

이때를 전후해 개별 염색체 염기서열을 읽어낸 연구가 계속 나왔다. 크기가 가장 작은 염색체부터 읽기가 마무리되기 시작했다. 인간 염색체 21번 서열이 2000년, 20번 염색체 서열이 2001년 네이처 논문을 통해 공개됐다. 그리고 2003년에는 14번·7번·6번 염색체 서열이 알려졌고, 2006년은 1번·3번·8번·11번·12번·15번·17번 염색체 서열이 공개됐다. 모두 학술지 네이처에 발표됐다.

조 교수는 “그다음에 중요한 논문이 하나 더 나왔다. 2005년 미국의 조너선 로스버그(Jonathan Rothberg)가 ‘차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, NGS)’이란 신기술을 찾아냈다는 논문을 냈고, 이걸 갖고 2008년 한 개인의 염기서열 분석을 마쳤다는 논문을 2008년에 네이처에 발표했다. 그 개인이 누군가 하면 제임스 왓슨이다”라고 말했다. 왓슨은 1953년 DNA 이중나선구조를 알아낸 두 사람 중 한 사람이다. 인간 게놈 프로젝트가 1990년부터 2006년까지 15년간 막대한 돈을 들여 한 일을 로스버그는 넉 달 만에 마쳤고 비용도 200만달러(20억원)밖에 들지 않았다. 당시 논문 제목은 ‘The complete genome of an individual by massively parallel DNA sequencing’이었다.

조 교수는 “그런데 진정한 승자는 영국 기업인 일루미나 솔렉사(Illumina Solexa)다. 케임브리지대학의 두 화학 교수가 또 새로운 기술을 2008년에 만들었다. 인도계인 샹카 발라수브라마니안(Shankar Balasubramanian)과 데이비드 피터만이다. 이들을 포함해 로스버그까지 세 사람은 노벨상을 받지 않을까 싶다. 이 분야가 어마어마하게 발전했기 때문이다”라고 말했다.

제임스 왓슨의 유전체 염기서열 논문이 발표되고 몇 달 지나, 같은 해 11월 중국인 개인 유전체 서열을 알아낸 논문(‘The diploid genome sequence of an Asian individual’)이 나왔다. 중국의 유전체 염기서열 분석 기업인 BGI 그룹이 이 작업을 해냈다. 조규봉 교수는 “중국이 굉장히 잘한다. 유전체 염기서열 읽기라는 분야를 이끌어간다”라고 평가했다. 그 다음해인 2009년에는 한국인 개인 염기서열이 네이처에 발표(‘A highly annotated whole-genome sequence of a Korean Individual’)됐다. 서울대 의대 서정선 교수(마크로젠 설립자)가 이끄는 그룹이 내놓았다.

조 교수는 최신 유전체 연구 중 중요한 것으로는 2015년 1000명 게놈 프로젝트가 있다고 했다. 개인 한 명이 아니라, 1000명으로 샘플을 늘림으로써 지역별 개인 차이 등을 알아볼 수 있는 연구였다. 동아시아에서 중국, 일본인은 이 연구 대상으로 들어갔으나 한국인은 빠졌다.

조 교수에 따르면, 현재 유전체 분야에서 가장 눈길을 끄는 인물은 캐런 미가(Karen H. Miga)라는 캘리포니아대학(샌터크루즈) 연구자다. 캐런 미가는 2018년 남자 성염색체인 Y염색체의 중심체 부분 해독을 끝냈고, 2020년 9월에는 X염색체를 처음부터 끝까지 해독해냈다. 조 교수의 얘기를 이 정도로 들으니 유전체학 개론 공부가 끝난 셈이다. 이제 조 교수 개인의 연구 얘기를 들어볼 차례다.

연구 중 실수가 불러온 결정적 순간

조 교수는 서울대 화학교육과 89학번. 대학원 화학과에 진학해 최명언 교수 실험실에서 생화학을 공부했다. 조 교수는 “내가 도 닦는 데 관심이 있었다. 명상을 하다가 눈을 떴을 때 아우라를 보기도 했다. 그래서 신경과학에 관심이 있었고, 신경생화학 실험실에 들어갔다. 그런데 그곳은 그런 연구를 하는 곳이 아니었다”라고 말했다. 군에 가는 대신에 삼성종합기술연구원에 들어가 6년6개월을 일했다. 분석실에서 ‘질량 분석’을 했는데 전자제품, 배터리 등에 불순물이 들어있는지를 질량분석기(Mass Spectrometer)로 확인하는 일이었다. 그곳에서 분석화학에 재미를 들렸다. 2001년 가을 미국 위스콘신대학으로 유학을 떠났고, 유전체 서열 분석 플랫폼을 개발하는 데이비드 슈워츠 교수 실험실에 적을 두게 되었다.

슈워츠 교수가 어느 날 조규봉 학생에게 말했다. “DNA를 나노채널에 집어넣으면 좋겠다.” “나노채널을 어떻게 만들어요?” “클린 룸(Clean room) 끊어줄 테니, 가서 배워.” “학교 안에 반도체 회사에서 볼 수 있는 클린 룸이 있었다. 위스콘신대학에는 한국 유학생이 많았다. 재료과인가, 전기공학과에 다니던 한국 학생을 클린 룸에서 만났는데 그에게서 나노채널 만드는 법을 배웠다. 나노미터는 1미터를 109으로 나눈 것이니, 나노채널이라고 하면 대단히 작은 물호스와 같은 거라고 말할 수 있겠다.

DNA는 실타래처럼 뭉쳐 있다. 서열을 읽으려면 똑바로 펴면 좋다. 슈워츠 교수가 DNA를 나노채널에 넣으라는 건 그런 목적을 위해서다. 반도체용 실리콘 기판을 이용해 나노채널을 만들고 DNA를 펴는 데 3년이 걸렸다. 그러다가 실수 비슷한 일 덕분에 결정적인 순간을 맞았다. 그날도 형광현미경 위에 엄지손톱만 한 크기의 ‘체임버(chamber)’를 올려놓고, 나노채널에 DNA를 넣기 위해 궁리를 하고 있었다. 손에 물통을 들고 있었는데, 실수로 물통의 물이 평소보다 더 많이 체임버 안으로 들어갔다. 그런데 DNA 분자들이 나노채널에서 쫙 펴졌다. 조 교수는 “DNA 주변에는 양이온이 많이 있다. 그런데 평소보다 물이 많이 들어가니, 양이온이 희석된 상태가 되었다. 결국 DNA 분자 위에 있는 인산 음이온끼리 서로를 밀어내게 되었다. 그 밀어내는 힘 때문에 DNA가 쫙 펴졌다”고 말했다.

나노채널에 넣었다고 끝나는 게 아니다. 넣는 목적은 염기서열을 읽기 위해서이고, 그러기 위해서는 읽어낸 부분에 빨간 점을 붙여야 한다. 빨간 점을 붙이는 데 또 1년 가까이 걸렸고, 이걸 바코드로 만드는 데 또 시간이 필요했다. 조 교수는 “바코드를 갖고 그게 어떤 DNA인지를 알아내게 된다”라고 말했다.

조규봉 교수는 “내가 박사과정 때 한 연구는 정확하게 말하면 지도교수였던 슈워츠의 1993년 사이언스 논문이 출발점”이라고 말했다. 데이비드 슈워츠 교수는 사이언스 논문에서 DNA를 길게 펴고 잘라서 지도를 제작하는 방법(mapping)을 처음 내놓았다. ‘유전자 광학 지도(optical mapping)’라는 방법이다.

이 방법은 여러 문제가 있었다. 조규봉 박사과정 학생은 이 문제를 고치는 연구를 당시에 했고, 연구 결과로 내놓은 논문이 ‘DNA 분석을 위한 단일분자 바코딩(A single-molecule barcoding system using nanoslits for DNA analysis)’이었다. 이 논문은 학술지 PNAS에 실렸다. 조 교수는 “나의 대표논문이다. 이 논문 덕분에 교수가 되었다”라고 말했다. 이 기술은 2012년 미국 기업(바이오나노 지노믹스)이 상용화했고 조 교수는 이 기업으로부터 10년간 특허료를 받았다.

슈워츠 교수가 개발한 ‘광학 지도’법의 문제는 제한효소라는 걸로 DNA를 자를 때 생긴다. 정확하게 자르면 ‘바코드’가 만들어지고, 그 바코드를 갖고 그게 어떤 유전자인지를 알아내는 방법이다. 그런데 특정 유전자에 너무 가깝게 자르면 유전자가 ‘뿅’ 하고 없어지고 만다. 유전자 책은 60억개의 알파벳으로 돼 있는데 여기에 가위를 정확히 들이대기는 쉽지 않다. 조 교수가 슈워츠 교수 실험실에서 한 일은 그게 없어지지 말라고, 자르지 않고 그 위치에 붉은색 형광 염료로 점을 찍는 것이었다.

“유전체 분석으로 한국인 기원 알아내고파”

조 박사는 박사학위를 받고 2006년 일리노이대학(어바나샴페인)의 조너선 스위들러(Jonathan Sweedler) 교수 실험실로 갔다. 스위들러 교수는 질량분석기로 신경세포를 분석하는 생(生)분석화학자였다. 조 교수는 박사후연구원 생활을 마치고 2008년 서강대 교수로 왔다. 와보니 박사후연구원 때 일리노이대학에서 쓰던 질량분석기가 없었다. 또 동물실험을 하던 모델동물인 ‘군소’도 없었다. 박사 때 연구를 계속할까, 박사후연구원 때 주제를 발전시켜 갈까 생각하다가 DNA 염기서열 분석법을 개발하기로 했다. 그 대목에서 한 가지가 궁금해서 조 교수에게 물었다. DNA 염기서열 분석 분야는 성숙한 게 아니냐고. 그러니 젊은 교수가 그걸 연구 주제로 삼기에는 좀 늦지 않았느냐고.

조 교수는 “짧은 염기서열 분석에서는 그 말이 맞는다. 내가 하는 건 큰 사이즈의 서열 분석이다. 현재는 큰 DNA서열 분석이 뜨겁다”라고 말했다. 그는 1번 염색체를 예로 들었다. 사람에게는 1번 염색체가 두 개 들어 있다. 하나는 아버지, 다른 하나는 어머니에게 받은 거다. 그런데 현재의 염색체 서열 분석 기술은 부계 염색체와 모계 염색체를 구별하지 못한다. 그냥 섞어놓고 분석한다. 분리할 방법을 알지 못하기 때문이다. 앞으로는 구별해서 분석하게 될 날이 온다. 그걸 하려면 긴 DNA 염기서열을 분석하는 능력이 더 필요하다. 조 교수는 긴 DNA 염기서열을 읽는 플랫폼을 개발하는 연구자다. 그는 “유전체학은 갈 길이 너무 많이 남았다. 현재는 아직 베이비(baby)다”라고 말했다.

조 교수는 자신의 주요 연구를 3개 논문으로 표현할 수 있다고 했다. 박사과정 때인 2007년 논문이 그 첫 번째다. 이에 대해서는 앞에서 얘기를 자세히 들었다. 교수가 된 뒤의 두 가지 주요 연구는 형광단백질을 DNA 염색용으로 만든 2016년 연구와, 폴리펩타이드를 이용해 서열 선택적으로 염색하는 방법을 밝힌 2018년 연구다.

유전자 마킹용으로 쓰는 형광염료(YOYO-1)는 DNA가 뚝뚝 끊어지게 하는 단점이 있다. 현미경으로 보고 있으면 실시간으로 망가지는 게 보일 정도다. 그러니 염기서열 관찰하기가 불편하다. 또 생화학적 관찰을 위한 제한효소(EcoRI)를 넣으면 더 빨리 끊어진다. 다른 문제도 있다. DNA 이중나선의 일부 구간이 풀려 늘어난다는 것이다. 조 교수 그룹은 YOYO-1 형광염료를 대신할 수 있는 물질 FP-DBP를 개발했다. 형광단백질(Fluorescent Protein)에 DNA 결합 펩타이드(DBP)를 붙인 것이다. FP-DBP로 DNA를 염색했더니 YOYO-1과 같은 형광 염색 효과가 나왔다. YOYO-1를 대체할 수 있는 물질이라는 걸 일단 확인했다. 그리고 FP-DBP는 집어넣어도 DNA가 끊어지지 않아, 관찰을 천천히 할 수 있게 되었다. 이중나선도 풀리지 않았다. 더구나 이 물질에 DNA를 자르는 제한효소인 EcoRI를 넣으니, 정해진 자리만 싹둑 잘 잘라진다는 걸 확인했다. 연구 결과는 2016년 유전체학 분야의 좋은 저널인 영국의 ‘핵산 연구(Nucleic Acid Research)’에 실렸다.

그의 세 번째 주요 연구인 2018년 논문은 ‘단일 분자 이미지를 이용한 유전체 지도 작성법(Profiled based Optical Mapping)’이다. 조 교수는 “긴 유전자를 한꺼번에 알아낼 수 있는 방법이다. 이걸 더 발전시켜 강력한 서열 판독 도구로 만들어 가려 한다”라고 말했다.

인터뷰를 시작한 지 시간이 많이 지나자, 조 교수의 말도 빨라졌다. 조 교수는 빙하시대 동아시아의 해안선 지형도를 보여줬다. 2만1000년 전 지형도였다. 그는 앞으로 “한국인의 기원을 유전체 분석을 통해 알아보고 싶다”고 했다. 오랜만에 접한 유전자 읽는 이야기에 흠뻑 빠져든 취재였다.