“하잘것없는 위조품이라도, 거기엔 진품이 가지고 있는 미덕이 있다.” 얼마 전 흥미롭게 보았던 영화 ‘베스트 오퍼’의 대사다. 화가 출신의 아주 까다로운 늙은 경매사는 그 미덕이란 창작자 자신을 드러내고 싶어 하는 욕망이라고 표현한다. 모사하는 화가들은 자신을 알리고 싶은 욕심에 그림의 옷 주름이나 눈동자 등에 슬그머니 자기 이름 이니셜을 새겨 넣고는 한다는 것.

명품 곁엔 짝퉁이 있다. 짝퉁은 명품의 진가를 훨씬 더 높여준다. 때론 짝퉁이 더 사랑스럽다. 미술계에선 그렇다. 그렇다면 미술사상 가장 위대한 짝퉁은 무엇인가? 서구 미술관에서 수도 없이 마주쳤던, 그러면서 ‘역시 최고야’를 서슴없이 부르짖었던 그리스 조각이다. 이들은 알고 보면 로마시대에 만든 복제품이다. 명패를 보면 ‘로만 카피(roman copy)’ 혹은 ‘레플리카(replica·reproduction)’라고 써 있는 것을 보았을 터다. 그렇다. 당신들이 여태 찬사를 아끼지 않았던 그 작품들이 바로 짝퉁이었던 거다. 그렇다면 어찌하여 이런 일이 가능했을까?

신화와 마찬가지로 미술에서도 그리스와 로마를 항상 묶어서 다루는 이유가 있다. 그리스는 멸망한 이후 로마 치하에 있게 됐다. 그때 그리스에 와서 조각을 본 로마 사람들이 그리스풍에 반해서 그야말로 델로스섬 등 조각 공방의 일꾼들을 싹쓸이 해서 로마로 데려갔다. 그리곤 그 그리스풍과 똑같이 만들어줄 것을 요구했다. 그러다 보니 그리스풍의 작품이 무더기로 만들어졌다. 어떤 경우는 카피본이 200점을 넘는 경우도 생겨났다.

그런데 카피와 레플리카는 차이가 있다. 카피는 그리스 시대의 조각을 로마시대에 다른 사람이 그대로 모방하는 것이다. 반면 레플리카는 어떤 공방의 조각가가 A란 조각을 만들었을 경우, 그것을 보고 다른 사람이 같은 작품을 만들어 달라고 주문하는 경우에 그 작가 혹은 같은 공방의 사람이 같은 작품을 만들어주는 것이다. 거의 완벽한 복제가 가능한 조각이니까 가능한 얘기다.

르네상스시대 이탈리아의 미켈란젤로는 위작의 명수였다. 1496년 21세의 미켈란젤로는 누군가의 제안과 자신의 허영심을 바탕으로 자신의 조각품 ‘잠자는 큐피드’를 유적에서 발굴한 것처럼 꾸미기로 마음먹었다. 하얀 대리석의 윤기를 퇴색시키기 위해 밭에 묻어두는 술수도 썼다. 미켈란젤로는 그 조각을 로마의 골동품상인 발다사레 디 밀라네세에게 보냈다. 발다사레는 이것을 포도밭에서 발굴된 고대조각이라면서 로마의 고위 성직자 리아리오 디 산 조르조 추기경에게 200투카토에 팔아넘겼다. 예술을 사랑하고 학식을 갖춘 추기경이 위조품에 감쪽같이 속아 넘어갔다.

그런데 추기경은 의심을 품기 시작했다. 고대 작품의 보존 상태가 너무 완벽했고 부오나로티 가문 출신의 한 젊은이가 로마인들과 똑같은 조각상을 제작한다는 소문을 들은 바 있었기 때문이다. 급기야 추기경은 위조품에 속았다는 사실을 알게 되었고, 대리인을 보내 그 젊은이에 대해 알아보게 하였다. 그러나 미켈란젤로의 작품에 매료된 대리인은 피렌체에 온 목적을 솔직히 털어놓고 로마에 와서 마음껏 재능을 펼쳐볼 것을 권유한다. 이게 미켈란젤로의 로마 입성 계기다. 모작으로 천재적 가능성을 인정받을 수 있었던 것.

그뿐 아니다. 최근 영국의 미술사학자인 티에리 레넨이 펴낸 ‘위작(art forgery)’에서 미켈란젤로는 원작을 손에 넣기 위해 가짜를 여러 차례 그렸다고 주장했다. 미켈란젤로가 자신이 그린 가짜를 소유주에게 주고, 원작은 자신이 가지는 파렴치한 행동을 하곤 했다는 것이다. 미켈란젤로는 자기 손에 들어온 원작을 철저히 연구하면서 그를 뛰어넘는 방법을 추구했을 것이라는 분석이다.

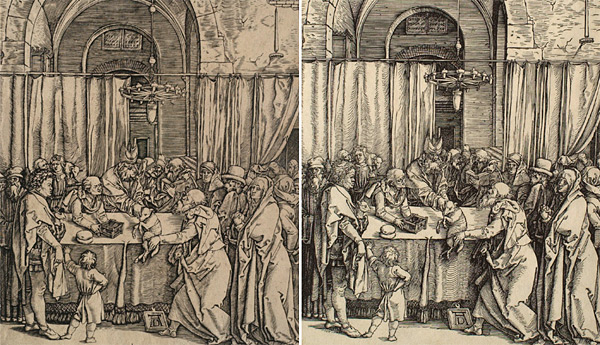

미켈란젤로와는 달리 북구 르네상스의 선구자 알브레히트 뒤러(1471~1528)는 자기 작품을 표절한 화가를 고소한 적이 있었다. 그는 베네치아에서 자신의 목판화 복제품이 팔리고 있다는 소문을 듣게 된다. 1506년 고향 뉘른베르크를 떠나 멀리 베네치아까지 달려간 그는 마르칸토니오 라이몬디(Marcantonio Raimondi)라는 판화가가 자신의 목판화를 동판화로 정교하게 복사한 다음 수없이 복제해 팔고 있는 것을 확인한다. 상당한 재능이 있었던 라이몬디는 원작 목판화의 자연스러운 질감을 아주 세밀하게 동판에 새겨 비싼 값에 팔고 있었다. 판화 용지의 크기나 잉크의 색깔도 뒤러가 사용하던 것과 동일했을 뿐만 아니라, 뒤러 작품의 독특한 서명인 이니셜 ‘A.D.’로 이루어진 모노그램도 그대로 사용했다.

라이몬디가 판화 구매자들에게 뒤러의 진품이라고 속여 팔았다고 한다면 분명 위조다. 그러나 실제로 판매자도 구매자도 뒤러 작품이라는 전제로 사고판 것인지 여부는 분명치 않다. 뒤러는 라이몬디를 상대로 판매금지 및 부당이득을 청구하는 내용으로 베네치아 정부에 소송을 냈다. 그러나 베네치아 정부는 라이몬디에게 동판 원판에서 뒤러의 사인을 삭제하라는 명령만 내렸지, 정작 뒤러의 그림을 그대로 모사해서 판매하는 것까지 금지하지는 않았다. 그 후에도 라이몬디는 계속하여 뒤러 외에도 라파엘, 루카스 반 레이덴을 판화로 모사하였고, 이로써 판화 양식이 가지고 있는 표현 가능성을 높였다는 평가를 받는 화가로 거듭났다.

수년 전 미국의 사진작가 모튼 비비는 자신이 찍은 사진 이미지가 미국 팝아트의 선구자 로버트 라우센버그의 콜라주 작품에 쓰인 것을 두고 다음과 같은 정중한 메시지를 보냈다. “지금까지 예술가들의 권익을 위해 힘써 오신 분께서 제 이미지를 출처 표기도 없이 무단으로 사용하시다니 놀랍습니다.” 이에 대해 라우센버그는 “그동안 나는 다른 예술가들의 이미지를 내 작품에 삽입하거나 변형해 넣었지만, 그것으로 문제가 된 경우는 단 한 번도 없었습니다. 오히려 자신들의 이미지가 사용되었다는 것만으로도 행복감과 자부심을 느낀다는 내용의 감사 서신을 수도 없이 받아왔기 때문에 지금 당신의 반응에 나 자신도 놀라고 있습니다”라고 대가답게(?) 허를 찌르는 답을 보냈다.

포스트모더니즘 시대의 현대미술은 혼성모방과 패러디라는 이름 아래 차용과 인용이 아주 자유롭다. 어쩌면 미술계에서만큼은 더 이상 표절시비 같은 것은 일어나지 않을 것 같다. 포스트모더니즘의 대표적 철학자인 롤랑 바르트의 ‘저자의 죽음’이라는 개념, 자크 데리다의 ‘모든 예술은 번역’이라는 말이 더 이상 낯설지 않기 때문이다. 그렇다. 어차피 누군가 내 작품을 표절하고 차용한다면, 다빈치의 모나리자 정도는 되어야 하지 않는가. 아마 다빈치는 천국에서 기뻐할 것이다. 나는 표절당한다, 고로 존재한다!

유경희 홍익대 대학원 미학 석사. 연세대 커뮤니케이션대학원 박사. 뉴욕대 예술행정 전문가과정 수료. 홍익대 대학원 최고위과정 및 뮤지엄아카데미 강의. 저서 ‘예술가의 탄생’ ‘아트살롱’ |