높이 60㎝쯤 될까. 4각 돌기둥이 전시대에 서 있다. 기둥에 새긴 네 글자 가운데 두 자가 뭉개져 있다. ‘大正四年(대정 4년)’에서 ‘四年’만 남았다. 대정 4년은 일본 다이쇼(大正) 천황 4년(1915년)을 뜻한다. 누군가 일왕 연호만 정으로 쪼아 으깬 것이다. 돌기둥이 놓인 곳은 국립익산박물관. 돌기둥은 개관 1주년을 맞은 이 박물관이 전시 중인 ‘100년 전 사진에 담긴 미륵사지 1300년’전(展)의 ‘손님’이었다.

전시 중인 사진 30여장은 모두 일제문화재조사단이 찍은 것으로, 감광제를 바른 유리, 이른바 ‘유리건판’을 필름으로 삼아 찍은 것들이다. 폐허가 된 절터, 무너진 석탑, 기운 당간지주(幢竿支柱) 등에서 망국 조선을 향한 연민과 회한이 교차한다. 사진들 사이에 전시돼 있는 돌기둥은 1915년 미륵사지 석탑 보수를 위해 화강석으로 제작됐다. 탑 2~5층 사이에 30~80㎝ 높이로 모두 14기가 끼워졌다. 복원을 위해 탑이 해체된 2005년 전후까지 90년 안팎 탑신을 지탱해온 돌들이다. 이 돌기둥들에서 일왕 연호를 지운 건 광복 이후였을 것이다. 누군가 탑에 올라 수백 차례 망치를 내리쳤을 것이다.

일제가 찍은 위태로운 탑의 모습

돌기둥을 끼우기 전 석탑은 무너져 내릴 듯 위태로웠다. 동·북쪽 모서리에 남은 6층 마지막 탑날개부터 아슬아슬했다. 탑의 남·서쪽 탑신은 이미 모두 무너져 석재들이 석축 아래까지 흘려내려 있었다. 한·일병합 직후인 1910년 12월 초 도쿄대 교수 세키노 다다시(關野貞) 등 조사단이 찾았을 때의 사진을 보면 위태로웠던 탑의 모습을 생생하게 알 수 있다. 탑은 이미 17세기에 절반쯤 무너졌다는 글도 있다. 1738년 이곳을 찾은 선비 강우진은 “그때 허물린 7층 탑 서쪽으로 농부 셋이 올라가 농기구를 끼고 누웠다”는 기록을 문집에 남겼다.

세키노 조사단은 처음 찍힌 미륵사지 사진들을 총독부에 제출하며 탑이 붕괴 위기라고 보고했다. “석탑의 규모가 장대해 조선에 있는 석탑 중 이에 비견할 만한 것이 없고 형태 역시 지극히 아름답다”는 찬사도 적었다. 조사단은 “하지만 지금 크게 파괴, 붕락(崩落)되어 간신히 존재하는 6층 탑신이 위태롭다”고 밝혔다. 탑은 이후 5년 만에 보수됐다. 조선총독부는 무너진 석재 더미에 콘크리트를 씌우면서 탑신의 깨진 돌들을 교체하고 돌기둥들도 덧대었다. 탑의 붕괴를 막은 응급 보수였다.

일제는 그러나 이 미륵사지 석탑 보수로 광복 후 끝없이 비난을 받아왔다. 콘크리트를 범벅해 탑의 몰골을 흉측하게 만들었다는 것이다. 콘크리트의 탄산칼슘이 백화현상과 풍화를 촉진하면서 탑신 훼손을 가속했다는 주장도 나왔다. 문화재청이 2019년 4월 이 탑의 해체·보수를 끝내면서 ‘익산 미륵사지 석탑, 치욕의 역사를 끝내다’란 신문 기사까지 나왔다. 일제는 1913년 석굴암을 복구할 때도 콘크리트를 사용해 습기와 결로(結露)라는 치명상을 입혔다는 공격도 함께 받아왔다.

비난으로 돌아온 일제의 미륵사지 보수

석굴암과 미륵사지 석탑 보수에 대한 비난은 일제 문화재 정책에서의 여러 과오들까지 연상시켰다. 조선의 문화재는 한·일병합 이전부터 수난을 겪었다. 이토 히로부미부터 일왕과 귀족들에게 선물한다며 고려청자를 사들였다. 이것이 강화도와 개성의 고려능묘 도굴을 부추겼다. 1915년 경복궁에서 조선물산 박람회를 열면서 전각 4000칸이 해체되는 일도 있었다. 홍례문을 헌 뒤 그 터에 1925년 조선총독부를 지었고, 2년 뒤 광화문도 옮겼다.

조선총독부는 구한말 도쿄로 빼돌려진 경천사 10층 석탑을 1918년 반환받았다. 조선총독부는 문화재 밀반출을 단속한다고 했지만 낙랑과 고구려·백제·신라·가야 고분과 유적지들은 도굴을 면할 수 없었다. 태평양전쟁으로 광분했던 시절, 이순신 명량대첩비와 고려말 이성계의 왜구 토벌을 기린 운봉 황산대첩비 등 비석 20여기가 파묻히거나 폭파되기도 했다. 일본에 넘어간 고서만 5만권이란 추산도 있다.

그러나 일제의 조선 병합은 약탈을 위한 게 아니었다. 일본은 이 나라의 주인이 되고자 했다. 조선으로 이주한 일본인 75만명도 도둑이 아니었다. 낡은 신분질서를 폐기하면서 자본주의와 근대 문물을 이식한 것은 조선인들을 일본 신민으로 동화시켜 일본에 영구히 편입하려 함이었다. 문화재 정책 역시 ‘앞선 문명’을 선전하면서 식민 지배를 정당화하는 수단이 됐다.

석굴암과 미륵사지 석탑을 보수한 콘크리트는 당시 실용적인 첨단 소재였다. 20세기 초 미국 대도시에선 철근 콘크리트로 마천루 건축 붐이 일었다. 총독부는 일본 본토에도 소개되지 않았던 그 공법을 배우도록 미국에 견학단까지 보냈다. 목탑 등 목조 건축의 나라에서 문화재 보수에 콘크리트를 본격 사용한 것은 1931년 오사카성 재건 때부터였다. 그래서 조선의 문화재가 일본 문화재 복원을 위한 시험 대상이 되지 않았느냐는 주장이 나오기도 한다.

콘크리트 썼지만 정교한 복원 설계도

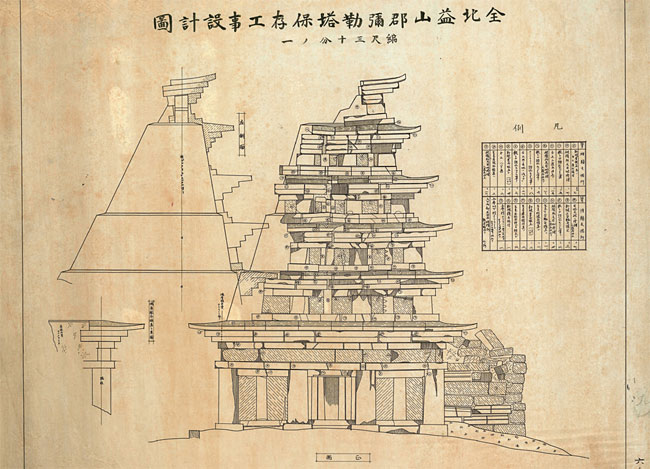

미륵사지 석탑 응급 보수가 날림·졸속이었다는 비판도 논란을 빚는다. 일제는 그냥 콘크리트를 쏟아부은 게 아니었다. 30분의 1 축도(縮圖)의 동·북쪽 탑신 실측도와 설계도들이 이를 보여준다. 석재들이 기울거나 풍화되거나 금 간 모습들을 낱개마다 정교히 그렸다. 설계도는 탑 동편 석재 중 132개, 북편 석재 중 95개에 대해 교체하거나 수리해 바로 세우도록 낱개별로 주문하면서 전체 층을 모르타르 칠로 마감토록 했다. 영상이나 컴퓨터가 없던 때, 조선인 가운데 그런 설계를 수행할 인력이 몇이나 됐을까.

석탑 1층은 ‘十(십)’ 자형 통로가 뚫려 있다. 통로 복판 심주석(心柱石)은 2009년 1월 그 사각 구멍을 열어젖히자 백제 사리장엄구 유물을 쏟아낸 돌기둥이다. 가로·세로 각 1m인 이 사각 기둥 양편에서 천장을 받치는 석재 두 장이 파손돼 있었다. 총독부는 양쪽 벽에 홈을 파고 H빔 2개를 밀어 끼워 천장 받침을 보강했다.

보수 공사로 탑 남·서쪽은 추하고 딱한 콘크리트 피라미드를 이뤘다. 동·북쪽 탑신과 탑날개 석재들은 수평·수직으로 단단히 맞붙어 공사 직후 생경하기까지 했다. 그러나 보수를 미뤘다면 탑이 온전했을까. 또 탑을 전면 해체·보수했다면 사리장엄구 유물들을 고스란히 국민 품에 안길 수 있었을까.

조선총독부가 석탑 보수에 지출한 비용도 만만치 않았다. 1910년 세키노 조사단은 수리에 약 5만원, 응급 보수에 약 2000원이 들 것으로 예상했다. 실제 1915년 공사에선 응급 보수에 1870원, 목책 및 환경 정비에 375원이 투입됐다. 그해 조선 전체 문화재 수선 경비가 1만4558원이었고 부산의 조선인 노동자 일당이 40~60전이었다. 총독부는 일본 본국에서 모자란 예산을 보조받고 있었다.

조선이 미륵사지 석탑을 어떻게 관리했는지, 아니 최소한의 관리라도 있었는지는 알 길이 없다. 미륵사지의 존재나 무너진 모습을 전하는 기록 몇 건 말고는 자료가 없다.

조선은 숭유억불(崇儒抑佛)의 나라이기도 했다. 경주 불국사 역시 폐허가 돼가는 모습으로 1902년 한반도 문화재 조사에 처음 나선 세키노 교수 팀의 사진에 찍혔다. 불국사는 1805년 비로전 수리 이후 어떻게 유지됐는지 기록이 없다. 석굴암은 무너져 내린 모습으로 1907년 우체부에 의해 발견됐다. 하늘을 향해 지붕이 뚫리고 감실(龕室)이 허물어져 잡석과 기와가 나뒹굴면서 잡초와 넝쿨이 무성했다. 조선은 일제가 병탄하기 전 스스로 무너져 있었다.

폐허 같은 돌무더기와 나라 잃은 선조들

‘100년 전 사진에 담긴 미륵사지 1300년’전 사진에 등장한 미륵사지와 주변에선 생기를 찾을 수 없다. 미륵산은 거의 벌거벗어 능선 바위들이 고스란히 드러났다. 절터는 논밭으로 바뀌어 있었으나 수확량이 빈약했음을 가늠케 한다. 벼를 벤 후 줄지어 굵게 펼쳐지는 밑동들이 초겨울 논바닥들에 왜소하게 흩어져 있다. 유적 곁에 서 있던 농민들과 견주어 보면 탑과 당간지주, 주춧돌 등의 규모가 얼마나 대단했는지 가늠할 수 있다. 그 농민들은 나라 잃은 선조들이다. 상투를 매고 두건을 둘렀다. 한결같이 헐겁고 남루한 바지저고리 차림이다. 근사한 양복 외투 차림에 기념사진을 찍는 듯 당당한 표정의 일본인과 대조를 이룬다.

정면 5칸, 측면 4칸으로 펼쳐졌던 ‘법당밭’ 대형 주춧돌 중 여러 개가 십수년 사이 사라졌다. 절터 뒤로 초가가 늘더니 1930년대 초엔 석탑 곁에까지 기와집이 들어섰다. 미륵사지가 자리한 금마는 물론, 인근 삼기면까지 인구가 늘고 새 집을 지었다. 구들과 장독대를 들이려면 돌이 필요했다. 석탑 1층 외곽과 통로 등엔 언제부턴가 낙서가 적히고 손바닥 도장도 찍혔다. 총독부는 석탑과 당간지주에 나무 울타리 등을 둘렀다. 1930년대 이후엔 일본에서 한반도, 그리고 만주까지 오가는 여행객이 늘었다.

조선의 빈곤과 뒤진 문명은 식민 지배를 정당화하는 구실이 됐다. 일제는 자신들의 ‘고사기’와 ‘일본서기’에 적힌 한반도 고대사와 함께 자신들의 종교와 언어까지 강요하려 했다. 그러나 압제라는 수단으로는 진정한 주인이 될 수 없었다. 멸시와 차별은 증오만 키웠다.

한국의 시대착오적 민족주의도 스스로의 발목을 잡는 족쇄일 뿐이다. 한국은 일제의 일들을 수탈과 만행으로 몰아갔다. 소설이나 영화에서까지 유치한 판타지로 적개심을 부추기고 있다. 측량과 작전을 위해 광복 후 박았던 산봉우리 쇠말뚝을 일제가 민족정기를 누르기 위한 것이었다고 흥분했던 나라다. 일본 시장 쌀값 하락을 막기 위해 조선쌀 수입을 제한하려 하면서 조선과 일본 농민의 이해가 충돌하기에 이르렀는데도(동아일보 1931년 6월 16일 사설) 역사교과서는 쌀 수탈을 부르짖는다. 역사인식은 객관적 사실을 근거로 할 때만 힘을 갖는다. 비판만을 일삼는 폐쇄적인 역사교육으로 건전한 시민을 길러낼 수 없다. 일제의 문화재 보수가 노리던 궁극적 목적이 식민 지배 정당화였다 해도 최선을 다했던 그 공사 자체를 헐뜯기만 할 수 없는 일이다. 나라의 품격은 포용과 배려, 긍지에서 비롯된다. 그 바탕엔 객관적 사실에 대한 존중이 자리 잡고 있음은 물론이다.

20년간 정성 쏟은 해체와 복원

미륵사지는 중심 구역만 16만여㎡(약5만평), 외곽까지 1338만㎡(약 400만평)인 동아시아 최대 절터다. 1980년 이후 본격적인 발굴 조사에서 ‘삼국유사’의 기록대로 중앙과 동·서 세 구역에 나란히 탑과 법당, 회랑을 배치했음이 확인됐다. 미륵사지 석탑 해체와 보수는 1990년대 말 노후화된 콘크리트 구조물의 안전 문제가 제기되면서 시작됐다.

탑 해체 결과, 탑신을 이룬 석재는 외곽에만 587장, 탑 내부와 기단, 석축까지 합쳐 2500여점에 이르렀다. 미륵사지 석탑은 한 점에 2t이 넘는 돌까지 그 무게가 모두 1830t으로, 체적이 불국사 석가탑의 20배다. 걷어낸 콘크리트만 185t에 달했다. 탑신 내부 조사와 개별 석재에 대한 3차원 실측까지 병행되면서 해체 기간이 길어졌다.

1층 해체 중 발굴된 사리장엄구·사리봉안기 등 유물은 절정의 백제 공예 수준과 함께 탑 건립 절대연도(639년)를 세상에 알렸다. 선화공주와 무왕의 로맨스 사실 여부가 다시 한번 국민적 화제가 되기도 했다. 기대에 없던 값진 발굴 성과로 전북도 미륵사지유물전시관은 국립익산박물관으로 승격했다. 새 박물관은 미륵사지와 잘 어울리도록 지하 2층, 지상 1층의 낮은 건물에 2100㎡의 지하 전시장을 갖췄다. 미륵사지 유물 2만3000여점과 함께 전북 서북부 유물 3만점까지 소장했다.

미륵사지 석탑은 해체 때의 6층으로 부분 복원됐다. 남·서쪽엔 2층까지만 탑날개를 갖췄고 3층 이상은 탑신만 쌓았다. 복원엔 전통 및 첨단 기술이 나란히 활용됐다. 탑의 멋과 가치를 이어가기 위해 옛 석재를 80%까지 활용했다. 석재에 붙은 콘크리트를 제거하기 위해 치과 도구까지 동원했다. 부러진 옛 석재와 새 돌을 티타늄으로 연결하는 기술 등 여러 특허를 확보했다. 해체 전 기울어진 탓에 높이가 14.24m였던 이 탑은 복원으로 곧게 서면서 14.5m로 높아졌다.

익산 미륵사지엔 1992년 사라졌던 동탑도 건립됐다. 서쪽의 옛 석탑에서 유추해 추정만으로 9층까지 쌓으면서 기계로 석재를 깎아 ‘영혼 없는 탑’ ‘박제된 탑’이란 비난을 들어왔다.(그러나 1층 통로를 자유롭게 드나들며 만지고 기대면서 옛 탑의 면모를 살필 수 있어 관광객들에겐 인기다.) 이를 거울 삼아 미륵사지 석탑 복원엔 석재마다 정을 쪼는 공을 들였다. 한국 문화재 보수 정비사에서 최장기인 20년 정성을 쏟아 문화재 정비 역량의 모든 것을 다해 뜻 있는 발자취를 남겼다는 것이 문화재계의 평가다. ‘100년 전 사진에 담긴 미륵사지 1300년’전은 3월 28일까지 월요일만 빼고 이어진다.