난세에 영웅이 난다고 했던가. 메이저리그에서의 ‘난세’는 아마 월드시리즈라 할 수 있을 것이다. 162경기라는 페넌트레이스의 관문을 거친 양대 리그의 최강팀이 자웅을 겨루는 7차전의 시리즈는 수많은 명승부를 연출했다. 그 과정에서 시리즈의 영웅들을 배출했다. 수십 년의 세월이 흘러도 야구 팬들에게 회자되는 월드시리즈의 영웅들을 살펴보았다.

야구선수라면 최고의 무대인 월드시리즈의 끝내기 홈런을 한 번쯤 꿈꿔 봤을 것이다. 월드시리즈 한 경기에서 끝내기 홈런도 벅차지만 시리즈 자체를 끝내는 홈런은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치를 지닌다. 실제로 지난해까지 111번의 월드시리즈가 벌어졌지만 시리즈 끝내기 홈런은 단 두 번밖에 나오지 않았다.

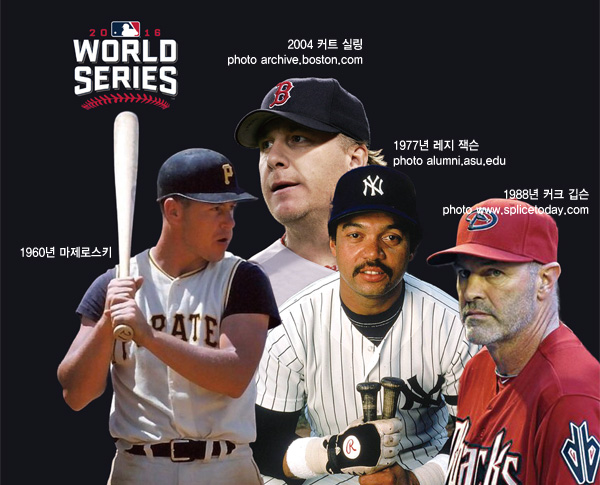

첫 번째 주인공은 1960년 피츠버그 파이어리츠와 뉴욕 양키스의 7차전에서 나왔다. 당시 양키스는 최강팀이었다. 12년 동안 아메리칸리그 챔피언을 10번이나 차지했고 당시 시리즈도 압도적 우세가 점쳐졌다. 하지만 시리즈는 7차전까지 갔고 양 팀은 역전에 재역전을 거듭하며 9 대 9 동점 상태로 9회 말에 돌입한다. 첫 타자는 피츠버그의 2루수 빌 마제로스키. 그는 2구째를 통타했고, 이 공은 담장을 훌쩍 넘기며 월드시리즈 사상 첫 끝내기 홈런이 되었다. 이 홈런이 더 극적이었던 것은 마제로스키의 경력에 있다. 마제로스키는 수비형 선수로 17년의 메이저리그 생활에서 통산 타율 .260, 138개의 홈런으로 연평균 10개의 홈런도 치지 못했던 선수가 하루아침에 영웅으로 등극한 것이다.

이번엔 투수가 주인공이다. 타자가 끝내기 홈런을 꿈꾸듯 투수들은 월드시리즈 승리 투수를 그린다. 그런데 월드시리즈에서 단순히 승리도, 완투·완봉도 아닌, 노히트 경기도 아닌 27명의 타자를 9회까지 완벽히 막아낸 퍼펙트를 기록했다면 어떨까? 실제로 그런 인물이 단 한 명 존재한다. 1956년 월드시리즈 5차전이었다. 뉴욕 양키스 투수 라센은 브루클린 다저스(현 LA 다저스)를 상대로 퍼펙트 경기를 달성했다. 라센 역시 의외의 인물이었다. 양키스에 있었던 5년간 통산 45승24패를 거둔 평범한 투수였고 그나마 1956년 시즌 11승을 거두며 자신의 15년 커리어의 최고 시즌이었다. 그래도 어느 팀에서나 볼 수 있는 평범한 투수가 세울 수 있는 기록으로는 믿기지 않는 대기록이었다.

보스턴 레드삭스 커트 실링의 피 묻은 양말

LA 다저스가 마지막으로 우승한 해는 1988년이다. 상대 팀은 당시 최강의 전력을 자랑하는 오클랜드 애슬레틱스였다. 당시 두 팀이 월드시리즈에서 만났을 때 신문의 제목은 ‘다윗과 골리앗’이었다. 투타의 스타가 즐비한 오클랜드는 당연히 골리앗이고 스타 플레이어 대신 팀워크에 의존한 다저스는 다윗이었다. 이 시리즈 역시 오클랜드의 압도적 우세가 점쳐졌다. 하지만 이 시리즈의 명암은 1차전에서 갈렸다. 팀의 주포이자 그해 정규 시즌 MVP였던 커크 깁슨이 무릎 부상으로 선발 라인업에 빠지면서 경기의 균형은 급격히 오클랜드 쪽으로 기울었다. 실제로 9회 말 마지막 다저스의 공격에서 오클랜드는 4 대 3 한 점 차 리드를 지키며 당대 최고의 마무리였던 데니스 에커슬리를 마운드에 올렸다. 무사에 주자 2루에 두고 다저스의 토미 라소다 감독은 걷는 것도 불편했던 깁슨을 대타로 기용하는 승부수를 던졌다. 풀카운트에서 에커슬리는 자신의 주무기 슬라이더를 던졌고, 깁슨은 이 공을 우측 담장으로 넘겨 버리며 기적과 같은 역전극을 만들어낸 것이다. 베이스를 일주하는 깁슨은 다리를 절며 손은 승리의 동작을 만들어냈다. 그리고 이 타석이 시리즈에서 깁슨의 유일한 타석이지만 이 역전 홈런으로 다저스는 완전히 기선을 제압하며 4승1패로 시리즈 승리를 낚아챌 수 있었다.

1977년 월드시리즈도 역사상 두 번밖에 이뤄지지 않은 기록을 만든 선수가 있다. 바로 뉴욕 양키스의 레지 잭슨이 스포트라이트의 중심에 있었다. 상대팀은 뉴욕 시절부터 명승부를 연출했던 LA 다저스였다. 양키스가 3승2패로 앞선 가운데 6차전에 돌입했다. 잭슨은 4회 3점 홈런을 치며 팀에 5 대 3의 리드를 안겼다. 그리고 이 홈런은 대기록의 전조에 불과했다. 5회 잭슨은 투런 홈런을 터뜨리며 리드 폭을 4점 차로 벌렸다. 8회 초 잭슨은 다시 홈런을 기록하며 전설의 베이브 루스 이후 최초로 월드시리즈 한 경기에서 3개의 홈런을 기록한 선수가 되었다. 그는 이 시리즈에서 무려 5개의 홈런을 쳐내며 팀에 우승을 안겼고 본인은 시리즈 MVP의 영예를 안게 된 것이다.

2004년은 보스턴 레드삭스에 그 유명한 ‘밤비노의 저주’를 마침내 깨뜨리고 86년 만에 월드시리즈 정상에 다시 선 기념비적인 시즌으로 기억된다. 그리고 챔피언십 시리즈에서 숙적 양키스에 3연패를 당한 후 기적의 4연승을 거둔 후 올라온 월드시리즈라 더욱 기억에 남았다. 데이비드 오티즈가 야수로서 주인공이었다면 에이스 커트 실링의 ‘핏빛 투혼’은 지금도 팬들의 뇌리에 뚜렷이 각인되어 있는 영웅담이다. 실링은 챔피언십 시리즈 6차전에서 이미 오른쪽 발목의 힘줄이 찢어지는 부상을 당했고 월드시리즈 2차전 선발 등판을 하루 앞두고 힘줄을 꿰매는 수술을 했다. 등판 당일 아침까지 공을 던질 수 있을지 의심스러웠지만 그날 그는 마운드에 올라 7이닝 동안 1실점을 하며 승리 투수가 되었다. 이날 경기에서 실링은 경기 중 수술 부위에서 피가 흘러나와 신었던 양말에 배어들었고 피에 젖은 그의 양말은 방송을 통해 생생히 팬들에게 목격이 된다. 이런 부상 투혼을 보이며 실링은 투혼의 대명사가 되었고, 그가 이날 경기에서 신었던 양말은 명예의전당에 전시되어 팬들에게 그날의 감동을 되새기게 한다.

월드시리즈의 긴 역사만큼 다양하고 드라마틱한 영웅들의 스토리가 팬들의 감동을 자아내고 있다. 스포츠는 각본 없는 드라마라는 얘기는 이런 영웅들 없이 쓰일 수 없었을 것이다. 이제 곧 2016 월드시리즈가 막을 올린다. 그리고 팬들은 또 다른 스토리와 이를 써내려갈 새로운 영웅을 기다리고 있다. 그 주인공은 오직 야구의 신만이 알 수 있기에 더욱 궁금하고 기다려진다.