올해의 노벨 생리의학상은 생명체의 하루 생활 리듬을 결정하는 ‘생체시계’를 연구한 3명의 미국인 과학자에게 돌아갔다. 메인대학 교수 제프리 홀(72), 브랜다이스대학 교수 마이클 로스배시(73), 록펠러대학 교수 마이클 영(68)이 그들이다. 이들은 30여년 동안 이 분야만 파고들어 생체시계의 작동 메커니즘을 밝혀내는 성과를 거뒀다.

시신경 교차상핵이 총괄 조절

사람은 누구나 생체리듬을 갖는다. 때가 되면 배고픔을 느끼고, 밤이 되면 졸리고, 아침에 눈이 떠지고, 매일 호르몬을 분비한다. 이처럼 일정한 리듬을 살려내는 이유는 우리 몸속에 알람시계보다 더 강력한 ‘생체시계’가 있기 때문이다.

지구의 모든 생명체는 태어날 때부터 생체시계가 내장되어 있다. 사람은 24시간 주기로 리듬을 조절하며 살아가는데, 이 규칙적인 적응을 생체리듬(또는 일주(日周)리듬·Circadian rhythm)이라고 한다.

우리 몸의 거의 모든 장기와 조직, 세포는 각자의 생체시계를 가지고 있다. 이들 생체시계는 뇌의 시상하부에 위치하는 ‘시신경 교차상핵(SCN)’에 의해 총괄적으로 조절된다. 시신경 교차상핵을 조절하는 인자는 아침에 일어났을 때 쬐는 아침햇살이 대표적이다. 시신경으로 들어온 빛이라는 스위치로 작동을 시작한다.

아침에 눈을 떠 눈이 햇빛을 인식하면 생체시계는 이것을 아침 시보(時報)로 받아들인다. 이때부터 12시간 정도 몸이 활동 모드를 유지하고 혈압이나 체내 온도가 올라간다. 망막세포가 감지하는 빛이 많아질수록 ‘시신경 교차상핵’에서 각성을 일으키는 단백질이 많이 만들어지고, 일조량이 줄면 수면과 관계된 단백질이 많이 만들어진다.

생체시계는 비교적 견고하다. 빛의 정보가 차단된 곳에서 지내도, 인공조명으로 하루의 길이를 20시간이나 28시간으로 바꿔도, 갑자기 시차가 큰 해외로 이동해도 생체시계의 주기는 24시간을 유지한다.

두 번째로 중요한 인자는 멜라토닌과 같은 수면물질이다. 수면물질은 우리가 오랫동안 깨어있을 경우 뇌 속에서 만들어져 축적된 것으로, 이 물질이 축적되면 ‘피곤하다’ ‘자고 싶다’ 등의 느낌을 들게 한다. 이러한 수면물질은 잠을 자는 동안에 감소해 충분한 수면을 취하면 점점 없어진다.

체내에 생체시계가 존재한다는 사실을 알게 된 것은 1954년 무렵이다. 당시 과학자들이 생체시계에 주목한 이유는 환경이나 온도와 상관없이 일정한 리듬을 갖고 있다는 점이었다. 일반적으로 생화학 반응은 온도가 올라가면 반응속도가 빨라지기 마련이다. 몸에 열이 나거나 여름철에는 수면시간이 짧아질 수 있다는 것. 그런데 인체의 생체시계는 언제나 일정하게 유지되고 있는 게 아닌가.

그 후 수많은 생물학자들이 이러한 생체시계의 메커니즘을 밝히기 위해 끊임없이 노력했다. 가설들도 여러 번 발표했지만 번번이 검증에 실패했다. 그 작동원리를 처음 밝혀낸 주인공이 바로 이번의 노벨 생리의학상 수상자들이다. 이들은 주로 초파리의 주간·야간 활동성을 근거로 생체리듬을 측정하고, 그 리듬을 조절하는 핵심 유전자를 발견하고, 그 유전자들을 변형시켰을 때 생체주기가 길어지거나 짧아진다는 사실을 발견했다.

24시간 주기리듬 통제 유전자 발견

생체시계의 바탕에 유전적 기반이 존재한다는 사실은 1971년 미국 캘리포니아대학 공대의 시모어 벤저(Seymour Benzer) 교수와 그의 제자 로널드 코노프카(Ronald Konopka)가 알아냈다. 그들은 ‘일주기성 리듬을 지배하는 생체시계 유전자가 있다’는 가설을 세우고, 이를 증명하기 위해 초파리 실험을 했다. 바꿔 말하면 어떤 유전자에 돌연변이가 발생할 경우 생체시계가 교란된다는 것이다. 이는 당시만 해도 황당한 착상이었다.

코노프카는 화학물질을 이용하여 아직 번데기에서 성충으로 우화하지 못한 초파리에 돌연변이를 유발시켰다. 그가 200개의 다른 돌연변이체를 확인했을 때, 일주기성 리듬을 잃어버린 돌연변이 초파리가 나타났다. 초파리는 보통 해 뜰 무렵에 성충으로 우화하는데, 시간과 상관없이 우화하는 돌연변이를 찾은 것이다. 그 유전자에 피리어드(period)라는 이름을 붙였다. 그러나 피리어드 유전자가 실제로 어떻게 일주기성 리듬에 영향을 주는지는 밝히지 못했다.

올해의 노벨 생리의학상 수상자 홀과 로스배시, 영 교수는 코노프카가 밝히지 못한 리듬의 비밀을 푸는 실마리를 찾았다. 초파리를 통해 생체시계의 메커니즘을 연구하던 1984년 ‘피리어드’ 유전자를 분리해내고 그것이 생체시계를 조절하는 핵심 유전자임을 확인했다.

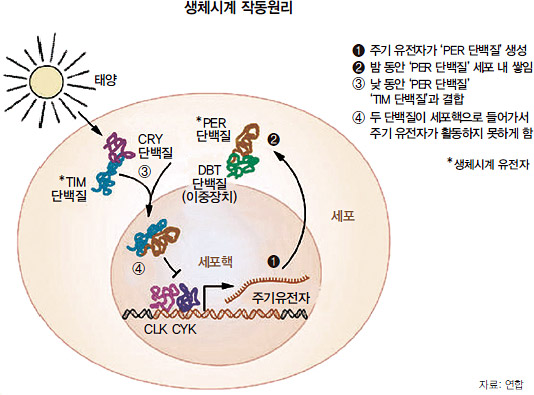

특히 홀과 로스배시는 피리어드 유전자가 발현하는 PER(Period의 줄임) 단백질(PER1, PER2, PER3)을 발견하고, 이 단백질이 낮에는 분해되지만 밤이 되면 세포핵 안에 들어와 쌓이게 된다는 사실을 알아냈다. 축적된 PER 단백질이 자신을 발현시킨 피리어드 유전자의 활성을 차단해 낮 동안에 피리어드 유전자의 활동이 억제된다는 것이다. 이런 억제성 메커니즘이 24시간 주기로 변화는 생체리듬의 바탕을 이룬다.

그렇다면 PER 단백질이 어떻게 세포핵 안으로 들어가 피리어드 유전자의 활성을 차단했을까. 홀과 로스배시는 그 과정까지는 알아내지 못했다. 그를 해결한 사람이 영 교수다. 그는 1994년에 TIM(Timeless의 줄임) 단백질을 발현하는 유전자 타임리스(Timeless)를 발견했는데, TIM이 PER에 결합하여 PER 단백질이 세포핵으로 들어갈 수 있도록 해준다는 사실을 밝혔다. 또 ‘더블타임(doubletime)’이라는 유전자도 발견하여 이 유전자가 발현하는 DBT 단백질이 PER 단백질을 분해하는 활성효소라고 규명했다. 또 다른 유전자 ‘클락(clock)’과 ‘사이클(cycle)’이 발현하는 CLK와 CYK 단백질도 피리어드 유전자를 활성화하는 데 관여한다는 것을 알아냈다.

피리어드와 타임리스가 서로 상호작용을 통해 생체시계를 조절하는 메커니즘의 규명은 대단히 중요하다. 생체시계는 사람의 건강과 직결되기 때문이다. 생체리듬이 손상되는 경우 수면장애를 비롯해 심혈관계 질환, 당뇨와 같은 대사성 질환, 치매와 같은 퇴행성 질환, 종양성 질환 등이 증가된다. 따라서 생체시계의 리듬에 맞춰 생활하는 것이 곧 건강과 장수의 지름길이다.