사드(THAAD)를 둘러싸고 나라 안팎이 시끄럽다. 이런 문제가 돌출할 때마다 명(明)·청(淸) 사이의 방황으로 야기된 병자호란이 자주 회자되곤 한다. 그러나 오늘날 한반도 지정학의 단초를 가장 잘 보여준 사건은 병자호란이라기보다 오히려 임진왜란이다.

임진왜란은 그 이전과는 양상이 전혀 다른 전쟁이었다. 무엇보다 침략의 주체가 일본이었다. 또한 명나라의 참전으로 국제전이 되었다. 그 와중에 명나라와 일본의 이해관계에 따라 조선이 자칫 공중분해될 위기에 놓이기도 했다. 당시에 한 사람을 제외하고 그런 국가적 위기를 예민하게 감지한 조선 사람은 거의 없었다.

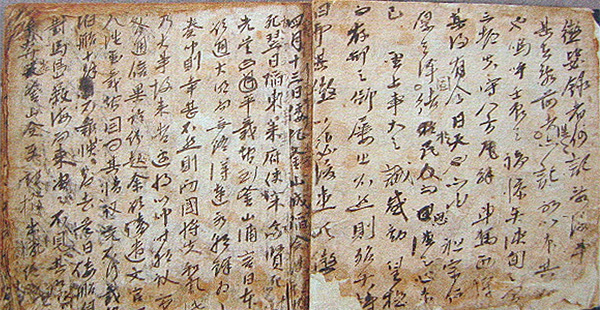

그 한 사람이 바로 서애 유성룡(西厓 柳成龍·1542~1607)이다. 그는 무능한 선조의 조정에서 임진왜란 내내 홀로 고군분투했다. 그럼에도 종전이 임박하자, 반대파의 탄핵으로 관직에서 쫓겨났다. 그는 고향인 안동 하회(河回)에 은거한 채 ‘징비록(懲毖錄)’을 저술했다. 이 책은 1633년 그의 아들이 간행한 ‘서애집(西厓集)’에 포함되어 세상에 모습을 드러냈다.

‘징비록’이란 ‘미리 징계(懲)하여 후환을 경계(毖)한다’는 시경(詩經)의 구절에서 따온 제목이다. 노(老)정객은 파란만장한 전쟁의 전 과정을 시종일관 담담한 어조로 회고한다. 그러나 참담한 순간들을 떠올릴 때마다 복받치는 감정을 추스르느라고 저술의 속도는 한없이 더뎠을 듯하다. 아마 쓰다가 멈추고 쓰다가 멈추고를 반복하지 않았을까.

어떤 학자는 임진왜란 개전 무렵 조선과 일본의 인구를 각각 500만명과 3200만명으로 추산한다. 그러나 조선의 실제 인구는 400만명을 밑돈 것으로 보인다. 인구는 물론, 군사력, 생산력 등 모든 면에서 일본은 조선을 월등히 압도하고 있었다. 이처럼 일본이 강대국으로 부상(浮上)함에 따라 한반도를 둘러싸고 새로운 국제질서가 형성되기 시작한 것이다.

유성룡은 전쟁의 위기를 감지하고 여러 가지 시책을 건의하지만 선조와 반대파에 의해 대부분 좌절되었다. 그러나 다행스럽게도 선조는 이순신에 대한 추천을 받아들였다. 이로 인해 전쟁 발발 바로 전해에 정읍현감이던 이순신은 일약 전라좌도 수군절도사로 발탁되었다. 한마디로 파격적이었다. 이것이 훗날 나라를 구한 ‘신의 한 수’가 될 줄은 아무도 몰랐다.

1592년 4월 일본은 16만 대군으로 조선을 침공했다. 일본군은 20일 만에 한양을 점령했다. 고니시 유키나가(小西行長)는 두 달 만에 평양에 입성했고, 가토 기요마사(加藤淸正)는 함경도 방면으로 올라가 최북단 회령까지 점령했다. 선조는 의주까지 올라갔다. 조선은 어이없이 빠르게 붕괴하여, 명나라가 한때 “조선이 일본의 앞잡이가 되었다”고 의심할 정도였다.

이런 와중에도 이순신은 남해 일대에서 일본 수군을 연거푸 격파하고 제해권(制海權)을 장악하여 전라도·충청도를 보전하고 서해연안을 지켜냈다. 그로 인해 육로와 해로로 동시에 진격하려던 일본군의 작전은 상당한 차질을 빚었다. 만약 제해권마저 빼앗겼다면 온 국토가 빠짐없이 유린되고 일본군의 진격 속도는 더욱 빨랐을 것이다.

당시 평양과 의주 사이에 조선군의 방어력은 전무하다시피 했다. 만약 고니시(小西)가 마음만 먹으면 불과 며칠 만에 의주로 달려가 선조를 생포하든지 명나라로 쫓아냈을 것이다. 실제로 선조는 명나라로 도망가는 것까지 생각했다. 그러나 고니시는 더 이상 추격하지 않고 평양성에서 한 발짝도 나가지 않았다.

일부 학자들이 이를 두고 ‘미스터리’라고 하지만 그것은 단견이다. 명에 조선은 요동의 울타리이다. 일본이 그것을 섣불리 걷어내고 명과 직접 부딪히기는 어려웠다. 더구나 일본군은 제해권을 상실하고 의병 등의 저항을 받아 조선을 완전하게 제압하지 못했다. 명나라도 그동안 일본의 부상(浮上)을 주시하며 일본을 결코 만만하게 보지 못했다. 결국 그해 9월부터 양국은 서둘러 강화협상에 돌입했다. 명의 심유경과 왜장 고니시가 마주 앉았다.

그해 연말 명군(明軍)의 대대적 참전으로 이듬해(1593년) 1월 일본군은 평양성에서 퇴각했다. 그러나 명의 추격군은 서울 근교 벽제에서 대패하고 물러났다. 일본군은 한양에 주둔했다가 재차 강화협상이 진행되면서 남해안으로 내려가 거점을 구축했다. 명이나 일본은 확전을 회피하며 협상을 이어갔다. “그러나 조선 사람은 어느 누구도 그 내용을 자세히 몰랐다.”

다만 유성룡은 돌아가는 형세를 눈치챘다. 그는 명나라 장군에게 곤장을 맞을 뻔한 수모를 겪어가며 적극적인 군사행동을 요청했다. 이미 명나라와 일본은 오로지 각각 자신들의 국익만을 생각하며 주판알을 튕기고 있었다. 조선은 땅만 내어주었을 뿐 전쟁은 명과 일본의 전쟁이요, 협상도 명과 일본의 협상이었다. 조선은 어디에도 없었다.

그러나 협상은 우여곡절을 겪다가 결렬됐다. 일본은 거의 4년간의 대치 국면을 깨고 1597년 2월, 14만 대군으로 재침공했다. 이른바 정유재란이다. 이때 이순신은 억울한 무고로 죽을 위기에 처했다가 간신히 목숨을 건졌다. 그는 붕괴된 수군을 재건하여 곧바로 제해권을 되찾았다. 이를 통해 이 전쟁이 조선과 일본의 전쟁임을 다시금 안팎에 천명했다.

여러 사료를 통해 알려진 바에 따르면, 당시 명과 일본은 조선 8도를 4도씩 남북으로 할지(割地)하는 문제를 놓고 심도 깊게 협상을 벌였다. 1598년 8월 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)가 급서(急逝)하자 전쟁 수뇌를 잃은 일본군은 퇴각을 서두르게 되었다. 급작스러운 종전과 더불어 강화협상도 증발된 나머지, 조선은 겨우 국체를 보존하게 되었다.

만약 이순신이 제해권을 장악하지 못해 이 전쟁이 다른 양상으로 전개됐거나 좀더 신속하게 종결되었다면, 강화협상이 어떻게 결말을 보았을지 모를 일이다. 이순신이야말로 전쟁의 한 모서리를 혼신의 힘으로 부여잡고 열강의 농락을 온몸으로 막아낸 구국의 영웅이 아닐 수 없다. 그로 인해 이 전쟁은 시종일관 한·일 전쟁의 면모를 잃지 않았던 것이다.

그럼에도 조정은 나라의 운명에는 아랑곳하지 않고 권력놀음에 여념이 없었다. 심지어 그들은 국난의 버팀목인 이순신을 잡아다 고문하고 죽이려고까지 했다. 이순신이 겨울바다에서 장렬히 전사하던 바로 그날(1598년 음력 11월 19일), 유성룡은 북인(北人)의 탄핵으로 파직되었다. 그는 ‘징비록’의 상당 분량을 이순신에게 헌정하며 그를 추모했다.

‘징비록’은 먹물이 아니라 쏟아지는 눈물로 쓴 참회록이다. 읽는 사람도 도무지 눈물을 가누기 어렵다. 도대체 조선은 어디 있단 말인가! 오늘날 사드도 마냥 미국과 중국의 문제로 흘러가게 해서는 곤란하다. 미리 징계(懲)하여 후환을 경계(毖)할 일이다.